Getreidefreie Tiernahrung – gut oder schlecht?

Geschrieben von Maryanne Murphy und Angela Witzel Rollins

Trends und Modeerscheinungen kommen und gehen in allen Lebensbereichen. Der neueste Hype in der Kleintierernährung besagt, dass man Katzen und Hunde mit gänzlich getreidefreien Nahrungen füttern sollte. Was bedeutet dies in der Praxis, und gibt es irgendeine Grundlage für diese Idee? Maryanne Murphy und Angela Rollins erläutern uns einige Hintergründe.

Article

Kernaussagen

Katzen- und Hundehalter sagen oft, dass sie „getreidefrei“ füttern möchten, wenn sie eigentlich ganz spezifisch Gluten oder bestimmte Getreidearten aus der Nahrung ihres Tieres verbannen wollen.

Hunde und Katzen haben bestimmte (aber unterschiedliche) Präferenzen für Nahrung mit einem spezifischen Anteil an Protein, Fett und Kohlenhydraten.

Eine Eliminationsdiät erfordert immer eine Challenge mit spezifischen Inhaltsstoffen, um die tatsächliche Reaktivität auf diätetische Allergene nachzuweisen. Unterbleibt eine Challenge, beraubt man sich u. U. unnötigerweise diätetischer Optionen.

Katzen und Hunde können gut getreidefrei ernährt werden. Solche Futtermittel sind jedoch nicht notwendigerweise frei von Kohlenhydraten, und es gibt keine Daten, die sagen, dass solche Nahrungen besser sind als getreidehaltige Produkte.

Einleitung

Der allgemeine Begriff „Getreide“ beschreibt unter anderem die trockenen Samen, die von einkeimblättrigen (Monokotyledonen) oder zweikeimblättrigen (Dikotyledonen) blühenden Pflanzen geerntet werden. Diese können weiter unterteilt werden in Cerealien, unternutzte Cerealien oder „Minor Cereals“ (Gräser) und Pseudocerealien (Nicht-Gräser) (Abbildung 1). Box 1 zeigt Beispiele für häufig in der Ernährung genutzte Getreidearten und ihre Klassifikation. Gluten – eine Proteinmischung aus Gluteninen und Gliadinen – kommt spezifisch in Weizen, Gerste, Roggen und Triticale vor. Hafer ist an sich glutenfrei, kann aber bei der Ernte oder bei der weiteren Verarbeitung mit Weizen und Gluten kontaminiert werden1 . Gluten kann darüber hinaus auch in verarbeiteten Soßen, Arzneimitteln und Supplementen sowie in verarbeiteten Fleischprodukten zu finden sein [1].

1 Corn Gluten Meal (CGM) oder Maisglutenmehl ist ein Nebenprodukt der Maisverarbeitung, das in einigen Ländern als Tiernahrung eingesetzt wird. Die Bezeichnung ist aber irreführend, da Mais weder Gliadin noch Glutenin enthält.

Alle diese terminologischen Aspekte und Hintergrundinformationen sind wichtig, wenn es um das Thema getreidefreie Nahrung für Kleintiere geht. Denn Tierhalter sagen nicht selten, dass sie eine „getreidefreie“ Nahrung füttern möchten, wenn sie eigentlich ganz spezifisch Gluten oder bestimmte Getreidearten aus der Nahrung ihres Tieres verbannen wollen, ohne dabei die gesamte Liste aller Getreidearten a priori als ungeeignet zu betrachten. Insbesondere was Hunde betrifft, scheinen viele Halter vorwiegend Cerealien aus der Nahrung entfernen zu wollen (d. h. Mais, Reis, Weizen). Andere Tierbesitzer betrachten dagegen einige oder sogar alle der sogenannten „Minor Cereals“ oder unternutzten (selten genutzten) Cerealien als akzeptabel, und nicht wenige Halter möchten vorzugsweise tatsächlich Pseudocerealien in der Nahrung ihrer Tiere haben. Vor diesem Hintergrund muss also sichergestellt sein, dass Praxisteam und Tierhalter über dieselben individuellen Nahrungsbestandteile sprechen, wenn sie den Begriff „getreidefrei“ verwenden, da nur so mögliche Missverständnisse von vornherein vermieden werden können und somit auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Tierarzt die Futterbestandteile empfiehlt, mit denen der Halter tatsächlich einverstanden ist (Abbildung 2).

| Cerealien | Unternutzte Cerealien („Minor Cereals“) | Pseudocerealien |

|---|---|---|

| Mais |

Gerste |

Amaranth |

| Reis |

Hiobsträne |

Buchweizen |

| Weizen* | Hirse |

Chia |

| Hafer |

Kaniwa | |

| Roggen |

Quinoa |

|

| Sorghum/Sorghumhirse | ||

| Teff (Zwerghirse) |

||

| Triticale (Roggen/Weizen-Hybrid) |

Getreidefreie („grain-free“) Nahrungen für Katzen und Hunde haben jüngst enorm an Popularität gewonnen. Im Jahr 2015 repräsentierten „Grain-Free Diets“ in den USA bereits 29 % des Umsatzes der Spezialfuttermittel für Kleintiere [2] und im Jahr 2016 19 % der Gesamtverkäufe von Hundenahrung und 15 % der Gesamtverkäufe von Katzennahrung [3]. Für diesen Fütterungstrend werden zahlreiche Gründe verantwortlich gemacht, wie zum Beispiel der Wunsch von Besitzern, ihre Tiere mit einer Nahrung zu füttern, die aus biologischer Sicht näher an der Nahrung ihrer Vorfahren liegt („Biological Ancestral Diet“), die Vermeidung unnötiger Blutzuckerschwankungen durch Nahrungen mit hohem Kohlenhydratgehalt, die Verbesserung von Gesamtverdaulichkeit und Qualität der Nahrung und nicht zuletzt die Vermeidung von Futtermittelallergenen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über das, was wir heute über die Aufnahme von Getreide bei Katzen und Hunden und die genannten Argumente wissen.

„Biological Ancestral Diets“ – Ernährung wie die Vorfahren

Unter „Biological Ancestral Diet“ versteht man eine Nahrung, die von der jeweiligen Spezies aufgenommen würde, wenn sie in freier Wildbahn leben würde. Bei unseren Haushunden führt diese Philosophie im Allgemeinen zum Wunsch, dieselbe Nahrung anzubieten, die auch ihr wilder Vorfahre – der Wolf – frisst, während Hauskatzen diesbezüglich meist mit ihrer Wildkatzenlinie verglichen werden. In den Wintermonaten töten und fressen Grauwölfe vorzugsweise alle 2-3 Tage große Huftiere (Ungulaten), wobei sie oft mit einer sehr stark schwankenden Nahrungsverfügbarkeit konfrontiert werden [4]. Nach dem Töten der Beute verzehrt das Wolfsrudel zunächst unmittelbar die inneren Organe und anschließend die großen Skelettmuskeln. Über die folgenden 48 Stunden fressen die Wölfe dann Knochen, Sehnen, Knorpel und Haut und lassen den Pansen und nicht zerkleinerbare Knochen zurück. Im Sommer ist die Ernährung der Wölfe deutlich vielfältiger und umfasst Nagetiere, Vögel, wirbellose Tiere und pflanzliches Material. Die typische Makronährstoffaufnahme von Wölfen beträgt 54 % der metabolisierbaren Energie (ME) in Form von Proteinen, 45 % ME in Form von Fett und 1 % ME in Form von Kohlenhydraten [4], während unsere domestizierten Haushunde eine Präferenz für Trocken- oder Feuchtnahrung haben, die 30 % der ME über Protein, 63 % der ME über Fett und 7 % der ME über Kohlenhydrate liefert (Box 2) [5].

Die Forschung weist darauf hin, dass Gene mit einer Schlüsselrolle im Stärkemetabolismus während der Domestikation des Hundes Selektionstargets waren. Bei der Katze war dagegen die Selektion auf Fügsamkeit die Hauptantriebskraft hinter den ersten Veränderungen des Genoms domestizierter Katzen.

Wildkatzen haben nachweislich eine Präferenz für Kaninchen, an zweiter Stelle stehen Nager und der restliche Anteil der Ernährung wird je nach Verfügbarkeit durch Insektivoren, Reptilien, Vögel und Arthropoden bestritten. Die Hauptnahrungskomponenten einer frei laufenden, streunenden Katze sind Berichten zufolge 78 % Säugetiere, 16 % Vögel, 3,7 % Reptilien und Amphibien und 1,2 % Wirbellose, wobei auch die Verfügbarkeit der Beute einen Einfluss auf die Nahrungspräferenzen hat [6]. Die tägliche Makronährstoffaufnahme streunender Katzen liegt bei 52 % ME über Protein, 46 % ME über Fett und 2 % ME über Kohlenhydrate (Box 2) [6]. Bietet man Hauskatzen verschiedene Trocken- und Feuchtnahrungen an, verteilt sich ihre bevorzugte Makronährstoffaufnahme wie folgt: 52 % ME über Protein, 36 % ME über Fett und 12 % ME über Kohlenhydrate (Box 2) [7]. Getreidefreie Trockennahrungen für Katzen enthalten weniger Kohlenhydrate als getreidehaltige Nahrungen (22,4 ± 5,6 % ME vs. 30,1 ± 7,7 % ME; berechnet unter Verwendung eines Energiefaktors von 3,5 kcal/g; p <0,001) [8]. Ähnliche Daten für Hunde liegen bislang nicht vor.

Neben der Fütterung einer Nahrung, deren Zusammensetzung dem von der jeweiligen Spezies natürlicherweise bevorzugten Makronährstoffprofil entspricht, argumentieren die Befürworter einer getreidefreien Fütterung, dass diese Art von Nahrung für domestizierte Katzen und Hunde schlicht und ergreifend deshalb die richtige ist, weil es sich um Karnivoren handelt. Wölfe werden aufgrund ihrer Fähigkeit, sich mit einer vielfältigen Bandbreite verschiedener Futtermittel zu ernähren, als generalistische Karnivoren klassifiziert, wobei sie im typischen Fall jedoch vorwiegend Beutetiere konsumieren. Sie setzen ihre Canini und Incisivi ein, um Beute zu schlagen, Haut und Fleisch zu zertrennen und Beute zu ergreifen und festzuhalten. Ihre Reißzähne (P4 des Oberkiefers und M1 des Unterkiefers) haben zwei scherende und selbstschärfende Kanten, um Nahrung festzuhalten und zu zerschneiden. Die Rückseite der Unterkieferreißzähne und des ersten Molaren im Oberkiefer wirken als quetschende oder zermahlende Oberflächen. Hunde haben ein sehr ähnliches Gebiss und werden im Allgemeinen als Karnivoren bezeichnet, wohingegen sie vom National Research Council als Omnivoren klassifiziert werden [9]. Gestützt wird diese Klassifikation durch Daten der Resequenzierung des Gesamtgenoms, denen zufolge drei Gene mit Schlüsselrollen bei der Stärkeverdauung (AMY2B, MGAM und SGLT1) als Selektionstargets im Rahmen der Domestikation des Hundes dienten [10]. Nach der Domestikation beeinflusste eine positive Selektion auch weiterhin die Anzahl der Kopien von AMY2B bei verschiedenen Hunderassen, jeweils basierend auf der Höhe ihrer habituellen Stärkeaufnahme [11].

| Wolf |

Haushund |

Frei laufende, streunende Katze |

Hauskatze |

|

|---|---|---|---|---|

| Protein | 54 |

30 |

52 | 52 |

| Fett | 45 |

63 |

46 |

36 |

| Kohlenhydrate |

1 |

7 |

2 | 12 |

Katzen sind dagegen obligate Karnivoren, da sie mehrere essenzielle Nährstoffe mit einer auf tierischem Gewebe basierenden Nahrung aufnehmen müssen [6]. Eine Studie zur genetischen Evaluierung von Hauskatzen (Felis catus) ergab, dass sich Gene, die an neuronalen Prozessen beteiligt sind (wie zum Beispiel Verhalten und kontextuale Informationen im Zusammenhang mit Belohnung) vom Genom der Wildkatzen (Felis silvestris silvestris und Felis silvestris lybica) unterscheiden. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Selektion auf Fügsamkeit die Hauptantriebskraft hinter den ersten Veränderungen des Genoms domestizierter Katzen war [12]. Die Autoren vermuten, dass der eher bescheidene genetische Effekt der felinen Domestikation, der in ihren Ergebnissen zu erkennen ist, auf eine eher rezente Divergenz infolge einer weiterhin stattfindenden Vermischung mit Wildkatzen, auf die relativ kurze Zeit der Kohabitation mit Menschen und auf einen Mangel an klaren morphologischen und behavioralen Unterschieden zu Wildkatzen zurückzuführen ist. Kurz gesagt gibt es gegenwärtig keine genetischen Evidenzen, die eine starke Divergenz ernährungsassoziierter Charakteristika zwischen Hauskatzen und Wildkatzen stützen würden, obgleich es, wie oben beschrieben, zwischen Hauskatzen und frei lebenden streunenden Katzen durchaus einige geringgradige Unterschiede bei den Makronährstoffpräferenzen gibt.

Kohlenhydrate, Blutzucker und Verdaulichkeit der Nahrung

Ein weiterer häufiger Grund, aus dem einige Tierhalter die Fütterung getreidefreier Nahrung bevorzugen, ist der Wusch nach Begrenzung der Kohlenhydratzufuhr und der daraus folgenden Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Auch wenn Hunde keine Speichel-a-Amylase produzieren, die bei anderen Tieren den Prozess der Spaltung von Kohlenhydraten in Oligosaccharide einleitet, verfügen sie doch über ganz ähnliche Enzyme für die Verdauung und Metabolisierung von Kohlenhydraten, die man auch bei Omnivoren wie zum Beispiel dem Menschen findet. Katzen weisen dagegen zahlreiche Unterschiede zum Hund auf, was ihre Fähigkeit, Stärke und Zucker zu verdauen, zu absorbieren und zu verstoffwechseln betrifft. Details dieser metabolischen Anpassungen würden den Rahmen dieser Diskussion sprengen, wurden aber erst kürzlich in einem Review zusammengefasst [13].

Trotz der begrenzten Anzahl und der eingeschränkten Vielfalt an Enzymen zur Verarbeitung von Kohlenhydraten sind Katzen in der Lage, Kohlenhydrate effektiv zu verdauen und zu verwerten. Eine Studie evaluierte sechs verschiedene Kohlenhydratquellen und fand heraus, dass Katzen ähnliche Stärkeverdauungswerte aufweisen wie Ratten und Hunde [14]. Während Katzen also nachweislich in der Lage sind, Kohlenhydrate zu verdauen, wird nach wie vor kontrovers diskutiert, welche Langzeiteffekte eine kohlenhydratreiche Ernährung auf die Entwicklung von Adipositas und Diabetes mellitus bei dieser Spezies haben kann. Gegenwärtig gibt es jedoch keine Evidenzen dafür, dass der diätetische Kohlenhydratgehalt das Risiko der Entwicklung von Adipositas bei Katzen direkt beeinflusst. Ganz im Gegenteil haben Studien herausgefunden, dass Katzen, die eine fettreiche oder proteinreiche Nahrung erhalten, mehr Fettmasse bilden und mehr Kalorien aufnehmen als Katzen, die eine kohlenhydratreiche Nahrung bekommen [15]. Einige Studien legen jedoch nahe, dass eine Nahrung mit niedrigerem Kohlenhydratgehalt bei diabetischen Katzen zu einer besseren Regulation des Blutzuckerspiegels führt [16] und bei gesunden Katzen die postprandialen Insulin- und Glucosekonzentrationen reduzieren kann [15]. Unklar ist dagegen nach wie vor, ob eine Langzeitfütterung kohlenhydratreicher Nahrungen bei Katzen zur Entwicklung von Diabetes mellitus beiträgt.

Bei der Betrachtung der Effekte von Kohlenhydraten auf den Blutzucker sollten wir neben dem Gesamtgehalt auch die in einer Nahrung vorhandenen Kohlenhydrattypen berücksichtigen. Bei Hunden wie bei Katzen scheinen Kohlenhydratquellen mit höherem Anteil an Fasern (verdauungsresistente Stärke) und Proteinen tendenziell niedrigere glykämische Antworten hervorzurufen (14, 17). So induzieren beispielsweise Mais und Braureis bei Katzen höhere Glukose- und Insulinantworten als Erbsen und Linsen [14]. Nahrungen mit ähnlich hohem Kohlenhydratgehalt könnten demnach also je nach Art der Kohlenhydratquelle unterschiedliche metabolische Effekte haben.

Futtermittelallergien

Tierhalter wählen getreidefreie Nahrung für Hunde und Katzen zum Teil auch mit der Absicht, die Entstehung von Futtermittelallergien zu vermeiden. Der Begriff „Futtermittelallergie“ kann definiert werden als eine durch diätetische Challenge wiederholbare, unerwünschte Immunreaktion gegenüber Nahrungsproteinen oder Unverträglichkeit mit immunologischer Überempfindlichkeitsreaktion [18]. Futtermittelallergien können vom Soforttyp (IgE-vermittelt), vom verzögerten Typ (nicht-IgEvermittelt) oder eine Kombination beider Typen sein [18]. Nahrungsallergene beim Menschen sind wasserlösliche Glycoproteine mit einem Molekulargewicht zwischen 10 und 70 kDa und werden unterteilt in primäre Klasse 1-Sensibilatoren und/oder kreuzreaktive Klasse-2-Sensibilatoren [18]. Bei Nahrungsmitteln aus derselben Familie besteht grundsätzlich das Risiko einer Kreuzreaktivität. So besteht zum Beispiel bei Menschen ein 75 %iges Risiko einer Kreuzreaktivität unter Schalentierarten, aber nur ein 5 %iges Risiko unter Leguminosenarten, während man bei verschiedenen Getreidearten ein 25 %iges Kreuzreaktivitätsrisiko findet [18]. Bei Katzen und Hunden wurden entsprechende Kreuzreaktivitätskategorien bislang noch nicht verifiziert. Bei Hunden scheint es zwischen Rindfleisch und Milchprodukten oder zwischen Soja und Weizen jedoch keine Kreuzreaktivitäten zu geben, während man zwischen Hühnerfleisch und Eiern eine entsprechende Reaktivität feststellen kann [19]. Um eine tatsächlich vorhandene Reaktivität sicher nachzuweisen, sollte deshalb stets eine diätetische Challenge mit spezifischen Inhaltsstoffen durchgeführt werden. Das wahllose Eliminieren aller Zutaten aus einer bestimmten Futtermittelfamilie ohne Durchführung einer solchen Challenge ist möglicherweise nicht erforderlich und führt zu einer unnötigen Einschränkung potenzieller Fütterungsoptionen.

Im Unterschied zur Futtermittelallergie liegt einer Futtermittelintoleranz eine nicht-immunologische Reaktion auf ein Futtermittel zugrunde, die aber ebenfalls im Rahmen einer diätetischen Challenge wiederholbar sein muss [18]. Ein klassisches Beispiel ist die Lactoseintoleranz, bei der ein Mangel des Enzyms Lactase dazu führt, dass Nahrung, die Lactose enthält, nicht richtig verdaut werden kann und somit gastrointestinale Symptome induziert. Da eine klare Unterscheidung zwischen echter Futtermittelallergie (immunologisch) und Futtermittelintoleranz (nicht-immunologisch) bei Kleintieren eine große Herausforderung darstellen kann, kann es von Vorteil sein, in diesem Zusammenhang allgemein von „Futtermittelunverträglichkeit“ (adverse food reaction, AFR) zu sprechen.

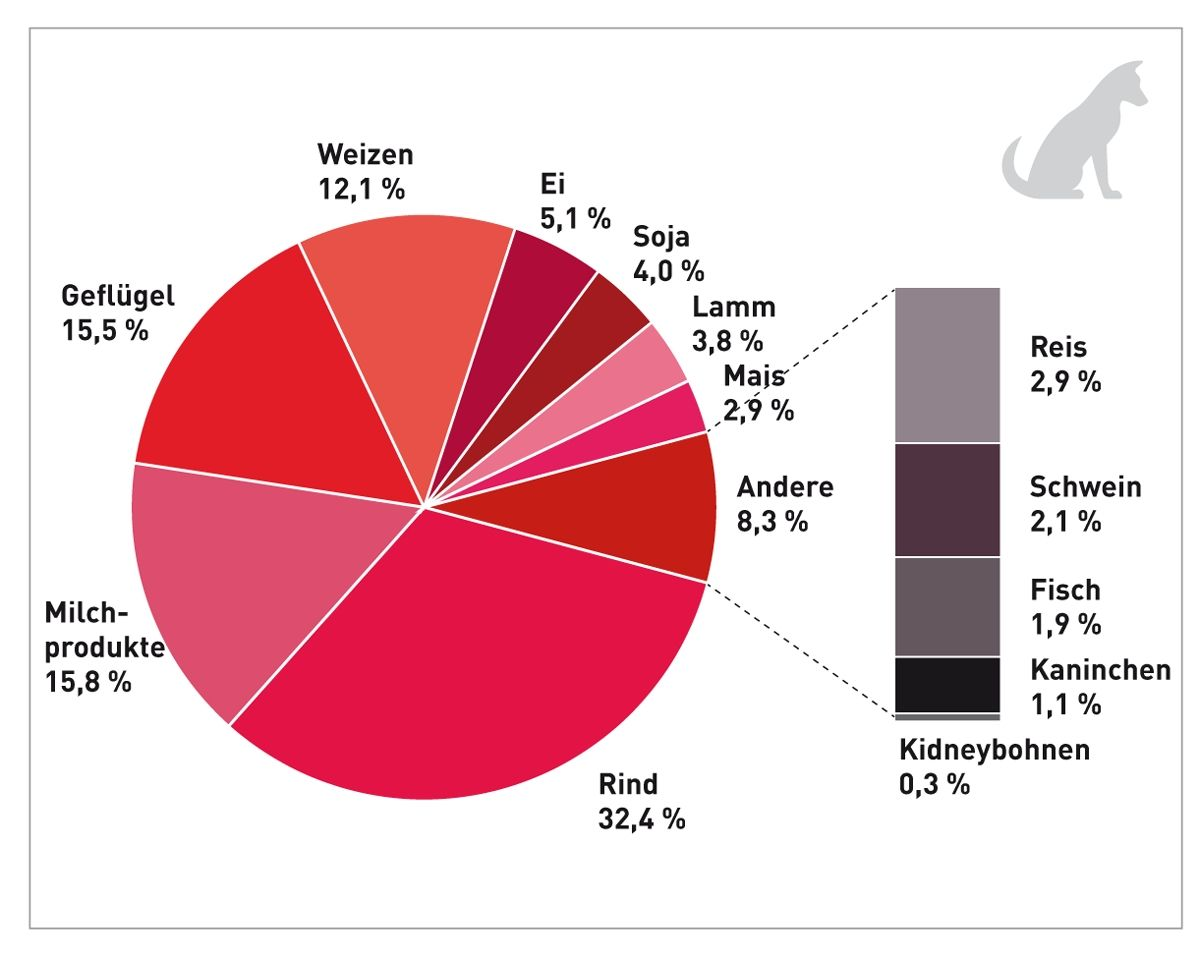

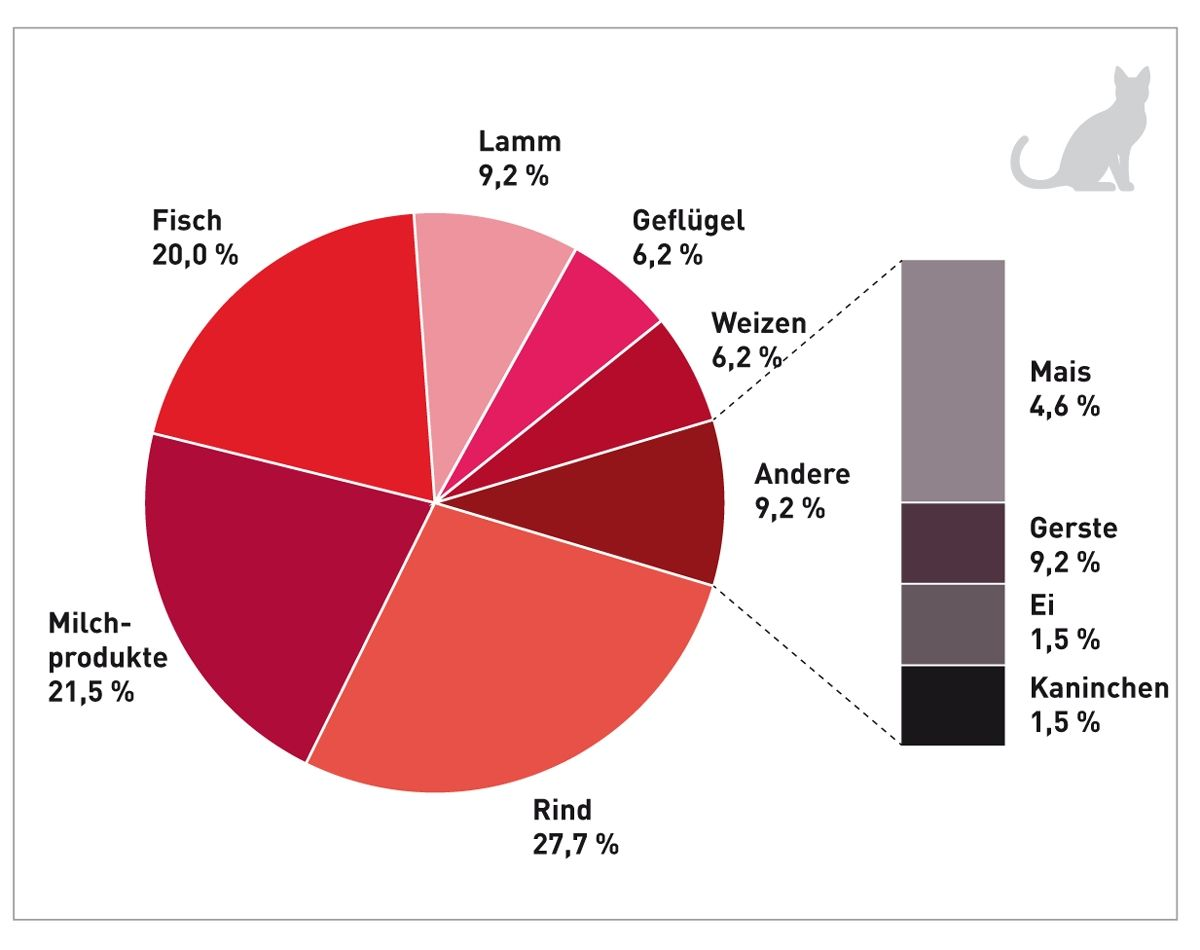

Die bei Hunden am häufigsten im Zusammenhang mit Futtermittelunverträglichkeiten beschriebenen Nahrungsbestandteile sind Rind, Milchprodukte, Geflügel, Weizen und Ei (Abbildung 3), während bei Katzen Rind, Milchprodukte, Fisch, Lamm, Geflügel und Weizen am häufigsten genannt werden (Abbildung 4). In einem Artikel [24] wird jedoch betont, dass diese Daten nicht die tatsächliche Prävalenz spezifischer Futtermittelallergien in der Katzen- und Hundepopulation widerspiegeln, da die untersuchten Tiere nicht allen potenziellen Futtermittelallergenen ausgesetzt wurden und die Details der im Einzelfall angewendeten Challenge-Protokolle oft unklar sind. Aus diesen Daten kann man jedoch herauslesen, dass die meisten Futtermittelallergene bei Katzen und Hunden in Nahrungsbestandteilen tierischen Ursprungs zu finden sind und weniger in Bestandteilen pflanzlicher Herkunft. Darüber hinaus steigt die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer Allergie mit der Exposition. Es ist also möglich, dass sich die zu einem bestimmten Zeitpunkt häufigsten Allergene mit der Zeit verschieben, wenn die Ernährung der Kleintierpopulation insgesamt so angepasst wird, dass die aktuell an Allergien beteiligten Inhaltsstoffe vermieden werden.

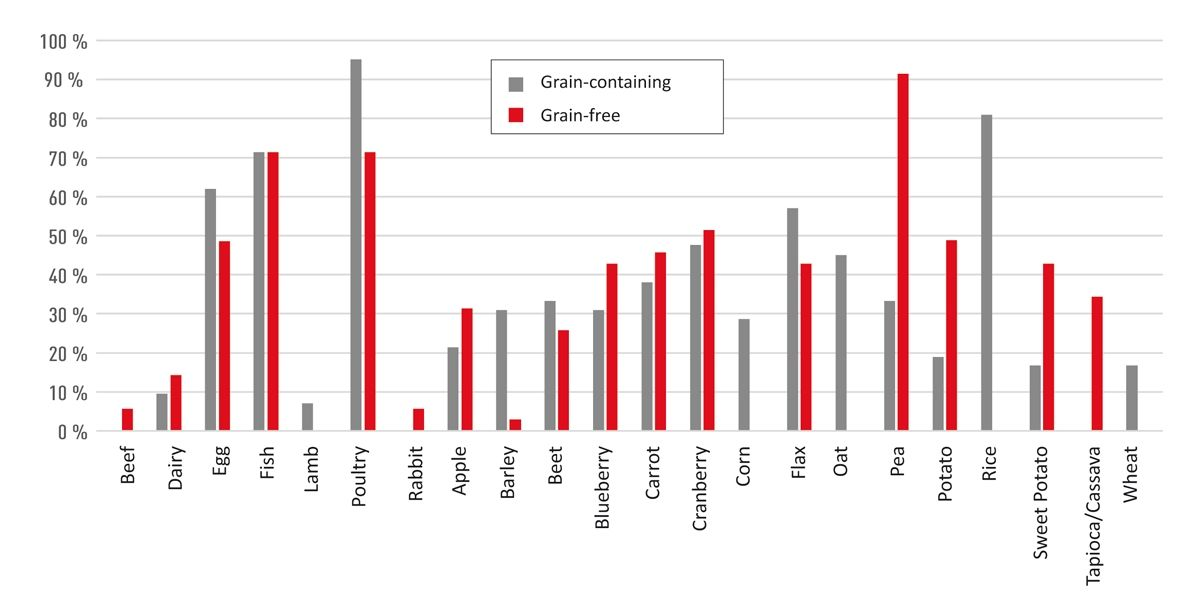

Eine Studie verglich die individuelle Zusammensetzung von in den USA erhältlichen getreidehaltigen und getreidefreien Trockennahrungen für Katzen [8]. Die am häufigsten eingesetzten Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs in getreidehaltigen Nahrungen sind Geflügel, gefolgt von Fisch und Ei. Dagegen enthalten getreidefreie Nahrungen, was die am häufigsten eingesetzten Inhaltsstoffe tierischer Herkunft betrifft, tendenziell gleich häufig Geflügel und Fisch, gefolgt von Ei (Abbildung 5). Betrachtet man die Zutaten pflanzlichen Ursprungs, enthielten getreidehaltige Nahrungen mit höherer Wahrscheinlichkeit Reis, Leinsamen, Cranberry, Hafer, Karotten, Rüben, Erbsen, Gerste und Blaubeeren, während die getreidefreien Nahrungen im Allgemeinen Erbsen, Cranberry, Kartoffeln, Karotten, Blaubeeren, Leinsamen, Süßkartoffeln, Tapioka/Cassava und Apfel enthielten (Abbildung 5). Aus diesen Informationen ist herauszulesen, dass beide Nahrungstypen mit geringerer Wahrscheinlichkeit einige der bei Katzen häufigsten Futtermittelallergene enthalten, wie zum Beispiel Rind, Milchprodukte, Lamm, Weizen oder Mais (Abbildung 5), dafür aber mit höherer Wahrscheinlichkeit Fisch und Geflügel, also die dritthäufigsten bzw. fünfthäufigsten der auf der Rangliste der bei Katzen am häufigsten mit Futtermittelunverträglichkeit assoziierten Inhaltsstoffe. Im Kern bedeutet dies, dass man das allergene Potenzial einer Nahrung nicht wirklich dadurch verändert, indem man Getreide aus der Liste der Inhaltsstoffe verbannt.

Neben der Motivation, Futtermittelallergien im Allgemeinen zu verhindern, wählen einige Tierhalter getreidefreie Nahrung für ihre Tiere auch deshalb, um ganz spezifisch Gluten zu verbannen. Etwa 1 % der humanen Weltbevölkerung leidet unter Zöliakie, einer multisystemischen immunologischen Erkrankung, die durch die orale Aufnahme von Gluten getriggert wird [1]. Beschrieben wird auch ein als „NichtZöliakie-Glutensensitivität“ bezeichnetes Syndrom, bei dem humane Patienten ohne Zöliakie oder Weizenallergie eine Besserung der Symptome nach Aufrechterhalten einer glutenfreien Diät beschreiben, wobei allerdings nicht klar ist, ob es sich dabei tatsächlich um eine separate und eigenständige Erkrankung handelt [1]. Einige Tierhalter, die sich selbst glutenfrei ernähren, entscheiden sich dafür, Gluten auch aus der Nahrung ihres Tieres zu verbannen, um ihr eigenes Risiko einer Kontamination bzw. Reaktivität zu reduzieren. Beim Irish Setter wird eine glutensensitive Enteropathie beschrieben [26] (die inzwischen jedoch weitgehend aus dieser Rasse verbannt werden konnte) und beim Border Terrier ein glutenresponsives Epileptoid Cramping Syndrome [27]. Bei betroffenen Tieren ist eine Umstellung auf eine glutenfreie Diät, die nicht notwendigerweise vollständig getreidefrei sein muss, wahrscheinlich hilfreich. Bei der Katze werden glutenspezifische Erkrankungen nicht beschrieben.

Getreidefreie Tiernahrung und DCM

Erst vor kurzem wurde die Entwicklung einer dilatativen Kardiomyopathie (Dilated Cardiomyopathy oder DCM) bei Hunden beschrieben, die einen hohen Anteil von Inhaltsstoffen (Erbsen, Kartoffeln, Linsen oder andere Leguminosensaaten) aufnehmen, die vielfach in zahlreichen getreidefreien Nahrungen vorkommen [28]. Während es bekannte Rasseprädispositionen für die canine DCM gibt, erhält die U.S. Food and Drug Administration auch entsprechende Berichte über Erkrankungen bei Hunden atypischer Rassen, die getreidefreie Nahrung erhalten. In der Hälfte dieser Fälle wird eine niedrige Taurinkonzentration im Blut nachgewiesen, und Taurinmangel ist eine bekannte Ursache der DCM. Hunde sind in der Lage, Taurin zu synthetisieren und im typischen Fall nicht auf eine diätetische Zufuhr dieser Aminosäure angewiesen. Unter bestimmten Bedingungen können einige Individuen oder Rassen jedoch einen essenziellen diätetischen Bedarf haben. Möglich ist, dass die Inhaltsstoffe getreidefreier Nahrungen einen Einfluss auf die Bioverfügbarkeit von Taurin und weiterer noch zu evaluierender Nährstoffe haben. Nach gegenwärtigem Wissensstand ist es aber schwierig, irgendwelche Schlussfolgerungen bezüglich eines Zusammenhangs zwischen getreidefreien Nahrungen und der Entwicklung von DCM zu ziehen, da es sich bei der Anzahl der beschriebenen Fälle lediglich um einen sehr kleinen Anteil der insgesamt mit dieser Art von Nahrung gefütterten Hunde handelt. Weitere Untersuchungen in dieser Richtung sind also zweifellos erforderlich.

Die meisten Futtermittelallergene bei Katzen und Hunden stehen im Zusammenhang mit der tierischen Komponente der Nahrung und weniger mit deren pflanzlichem Anteil.

Sind getreidefreie Tiernahrungen nun also gut oder schlecht?

Sowohl Hunde als auch Katzen sind in der Lage, Kohlenhydrate einschließlich Getreide zu verdauen und zu verstoffwechseln. Generell gilt, dass eine kohlenhydrat- und getreidehaltige Ernährung bei beiden Spezies kein inhärentes Problem darstellt, obgleich auf der anderen Seite keine spezifischen Daten vorliegen, die darauf hinweisen würden, dass es sich hierbei um eine bessere Ernährungsstrategie handelt. Getreidefreie Trockennahrungen für Katzen können zwar weniger Kohlenhydrate enthalten als getreidehaltige Trockennahrungen, keiner dieser beiden Futtermitteltypen ist vollständig frei von Kohlenhydraten und beide spiegeln unter Umständen nicht das von Hauskatzen und Haushunden tendenziell bevorzugte Makronährstoffprofil wider. Klar ist, dass eine Nahrung mit niedrigem Gesamtkohlenhydratgehalt zum Ausgleich einen höheren Protein- und Fettanteil haben muss. Bei Tieren mit bestimmten pathologischen Zuständen, zum Beispiel einer chronischen Nierenerkrankung, oder bei Tieren, die eine diätetische Fettreduktion benötigen, kann ein solches Nährstoffprofil ungeeignet sein. Bei Tieren mit Futtermittelunverträglichkeit muss die einfache Umstellung auf eine getreidefreie Nahrung nicht unbedingt eine Besserung der klinischen Symptome herbeiführen, da diese Unverträglichkeitsreaktionen mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs zurückzuführen sind. Zudem besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass zwei der mit am häufigsten für Unverträglichkeitsreaktionen verantwortlichen Inhaltsstoffe von Katzennahrungen auch in entsprechend getreidefreien Nahrungen eingesetzt werden. Bei Katzen und Hunden mit Unverträglichkeit auf eine spezifische Getreideart kann eine Kreuzreaktivität gegenüber allen Getreidearten nicht nachgewiesen werden, und ist auch bei betroffenen Menschen nur in etwa 25 % aller Fälle wahrscheinlich.

Die Quintessenz lautet, dass Hauskatzen und Haushunde, die sich mit einer vollwertigen und ausgewogenen getreidefreien Nahrung bester Gesundheit erfreuen, auch weiterhin auf diese Weise ernährt werden können. Allerdings sollte man dabei die oben geführte Diskussion zum Thema DCM im Hinterkopf behalten. Wenn ein Tier auf eine getreidefreie Nahrung umgestellt wird, um seine Nahrung „vorfahrengerechter“ zu gestalten (Stichwort: „Biological Ancestral Diet“), um unnötige Blutzuckerschwankungen zu vermeiden, um die Gesamtverdaulichkeit der Nahrung zu verbessern und/oder um Futtermittelallergien zu vermeiden, ist es unter Umständen nicht die Verbannung von Getreide, die für mögliche vorteilhafte Effekte der Fütterungsumstellung verantwortlich ist.

Maryanne Murphy

DVM, PhD, Dipl. ACVN

Vereinigte Staaten von Amerika

Dr. Murphy schloss ihr Tiermedizinstudium mit dem Titel DVM an der Iowa State University ab und promovierte (PhD) an der University of Tennessee (UT). Dort absolvierte sie eine Residency im Bereich Clinical Nutrition und arbeitete als klinische Ernährungswissenschaftlerin in der privaten Praxis, bevor sie 2016 wieder in den akademischen Bereich zurückkehrte. Dr. Murphys berufliches Interesse gilt der Prävention und Behandlung von Adipositas und der Weiterbildung im Bereich veterinärmedizinische Ernährungslehre.

Angela Witzel Rollins

DVM, PhD, Dipl. ACVN

Vereinigte Staaten von Amerika

Dr. Rollins ist Diplomate und ehemalige Präsidentin des American College of Veterinary Nutrition. Zurzeit ist sie Clinical Associate Professor of Nutrition am Veterinary Medical Center der University of Tennessee, wo sie auch ihr Tiermedizinstudium mit dem Titel DVM, ihre Promotion (PhD) und eine Residency abschloss.

Literatur

- Lebwohl B, Ludvigsson JF, Green PHR. Celiac disease and non-celiac gluten sensitivity. Br Med J 2015;351:h4347.

- GfK. Natural and grain-free pet food: serious contenders. 2016. Available at: http://www.gfk.com/insights/press-release/natural-andgrain-free-pet-food-serious-contenders/. Accessed May 23, 2018.

- American Pet Products Association, Inc. The 2017-2018 APPA National Pet Owners Survey Debut: Trusted Data for Smart Business Decisions. Available at: http://americanpetproducts.org/Uploads/MemServices/GPE2017_NPOS_Seminar.pdf. Accessed May 23, 2018.

- Bosch G, Hagen-Plantinga EA, Hendriks WH. Dietary nutrient profiles of wild wolves: insights for optimal dog nutrition? Br J Nutr 2015;113 Suppl:S40-54.

- Hewson-Hughes AK, Hewson-Hughes VL, Colyer A, et al. Geometric analysis of macronutrient selection in breeds of the domestic dog, Canis lupus familiaris. Behav Ecol Off J Int Soc Behav Ecol 2013;24:293-304.

- Plantinga EA, Bosch G, Hendriks WH. Estimation of the dietary nutrient profile of free-roaming feral cats: possible implications for nutrition of domestic cats. Br J Nutr 2011;106 Suppl 1:S35-48.

- Hewson-Hughes AK, Hewson-Hughes VL, Miller AT, et al. Geometric analysis of macronutrient selection in the adult domestic cat, Felis catus. J Exp Biol 2011;214:1039-1051.

- Prantil LR, Heinze CR, Freeman LM. Comparison of carbohydrate content between grain-containing and grain-free dry cat diets and between reported and calculated carbohydrate values. J Feline Med Surg 2018;20:349-355.

- National Research Council of the National Academies. Comparative digestive physiology of dogs and cats. In: Nutrient Requirements of Dogs and Cats [Rev. ed.]. Washington, DC: National Academies Press; 2006:5-21.

- Axelsson E, Ratnakumar A, Arendt M-L, et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature 2013;495:360-364.

- Reiter T, Jagoda E, Capellini TD. Dietary variation and evolution of gene copy number among dog breeds. PloS One 2016;11:e0148899.

- Montague MJ, Li G, Gandolfi B, et al. Comparative analysis of the domestic cat genome reveals genetic signatures underlying feline biology and domestication. Proc Natl Acad Sci USA 2014;111:17230-17235

- Verbrugghe A, Hesta M. Cats and carbohydrates: the carnivore fantasy? Vet Sci 2017;4.

- de-Oliveira LD, Carciofi AC, Oliveira MC, et al. Effects of six carbohydrate sources on diet digestibility and postprandial glucose and insulin responses in cats. J Anim Sci 2008;86:2237-2246.

- Coradini M, Rand JS, Morton JM, et al. Effects of two commercially available feline diets on glucose and insulin concentrations, insulin sensitivity and energetic efficiency of weight gain. Br J Nutr 2011;106 Suppl 1:S64-77.

- Bennett N, Greco DS, Peterson ME, et al. Comparison of a low carbohydrate-low fiber diet and a moderate carbohydrate-high fiber diet in the management of feline diabetes mellitus. J Feline Med Surg 2006;8:73-84.

- Carciofi AC, Takakura FS, de-Oliveira LD, et al. Effects of six carbohydrate sources on dog diet digestibility and post-prandial glucose and insulin response. J Anim Physiol Anim Nutr 2008;92:326-336.

- Ho MH-K, Wong WH-S, Chang C. Clinical spectrum of food allergies: a comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol 2014;46:225-240.

- Jeffers JG, Meyer EK, Sosis EJ. Responses of dogs with food allergies to single-ingredient dietary provocation. J Am Vet Med Assoc 1996;209:608-611.

- Maina E, Cox E. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of the efficacy, quality of life and safety of food allergen-specific sublingual immunotherapy in client owned dogs with adverse food reactions: a small pilot study. Vet Dermatol 2016;27:361-e91.

- Tarpataki N, Nagy T. The occurrence and the features of food allergy in Hungarian dogs (Poster Abstract). Vet Dermatol 2012;23:55.

- Ishida R, Masuda K, Kurata K, et al. Lymphocyte blastogenic responses to inciting food allergens in dogs with food hypersensitivity. J Vet Intern Med 2004;18:25-30.

- Carlotti DN, Remy I, Prost C. Food allergy in dogs and cats; a review and report of 43 cases. Vet Dermatol 1:55-62.

- Mueller RS, Olivry T, Prélaud P. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (2): Common food allergen sources in dogs and cats. BMC Vet Res 2016;12:9.

- Verlinden A, Hesta M, Millet S, et al. Food allergy in dogs and cats: a review. Crit Rev Food Sci Nutr 2006;46:259-273.

- Batt RM, Carter MW, McLean L. Morphological and biochemical studies of a naturally occurring enteropathy in the Irish Setter dog: a comparison with coeliac disease in man. Res Vet Sci 1984;37:339-346.

- Lowrie M, Garden OA, Hadjivassiliou M, et al. The clinical and serological effect of a gluten-free diet in Border Terriers with epileptoid cramping syndrome. J Vet Intern Med 2015;29:1564-1568.

- https://www.fda.gov/animalveterinary/newsevents/cvmupdates/ucm613305.htm

Andere Artikel in dieser Ausgabe

Auf sozialen Medien teilen