Überlegungen zur Ernährung der alternden Katze

Geschrieben von Vincent Biourge und Denise Elliott

Verbesserungen im Bereich der veterinärmedizinischen Versorgung, der Ernährung und der allgemeinen Lebensbedingungen haben im Laufe der vergangenen 20 Jahre zu einer Erhöhung der Lebenserwartung von Hunden und Katzen geführt.

Kernaussagen

Mit Hilfe der Ernährung und dem richtigen diätetischen Management lassen sich häufige altersassoziierte Erkrankungen nachweislich lindern, zeitlich verschieben, verlangsamen und sogar verhindern.

Ernährungsempfehlungen für gesunde ältere Katzen müssen neben den spezifischen Bedürfnissen der Spezies Katze auch den Einfluss der Alterung auf die Physiologie und den Stoffwechsel berücksichtigen sowie diätetische Strategien beinhalten, die altersassoziierte Krankheitsprozesse verhindern oder verlangsamen können.

Langlebigkeit setzt einen gesunden Start ab einem frühen Alter voraus. Nährstoffmängel haben ebenso wie Nährstoffüberschüsse einen signifikanten Einfluss auf die Lebenserwartung.

Wichtig ist die Aufrechterhaltung einer optimalen Körperkondition über das gesamte Leben einer Katze. Praktische Tierärzte sollten deshalb die Ernährung und das diätetische Management alternder Katzen sorgfältig analysieren und entsprechende Empfehlungen auf der Grundlage der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse geben.

Einleitung

Verbesserungen im Bereich der veterinärmedizinischen Versorgung, der Ernährung und der allgemeinen Lebensbedingungen haben im Laufe der vergangenen 20 Jahre zu einer Erhöhung der Lebenserwartung von Hunden und Katzen geführt [1] [2]. Mit Hilfe der Ernährung und dem richtigen diätetischen Management lassen sich häufige altersassoziierte Erkrankungen nachweislich lindern, zeitlich verschieben, verlangsamen und sogar verhindern, so dass ältere Haustiere eine insgesamt verbesserte Lebensqualität genießen können 3 4 5 [6]. Bei älteren Haustieren sollte der praktische Tierarzt deshalb stets die Ernährung und das diätetische Management analysieren und entsprechende Empfehlungen auf der Grundlage der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse geben.

Viele altersassoziierte Erkrankungen der Katze (z. B. Chronische Nierenerkrankung, Osteoarthritis/Osteoarthrose, Diabetes mellitus, Hyperthyreose) werden gehäuft bei Tieren in der Altersklasse über 10 Jahre beobachtet. Insbesondere bei Katzen zeigen die meisten dieser Erkrankungen offensichtliche klinische Symptome erst relativ spät im Verlauf des pathologischen Prozesses. Die Ernährung „gesunder" Katzensenioren, insbesondere die Zusammensetzung ihrer Nahrungen, sollte deshalb stets auch die Prävention dieser altersassoziierten Erkrankungen im Fokus haben. Katzen leben tendenziell länger als Hunde, und es ist keineswegs ungewöhnlich, dass Tierärzte Katzen vorgestellt bekommen, die älter als 15 Jahre sind. Ebenso wie beim Menschen stimmen jedoch auch bei der Katze das chronologische und das physiologische Alter nicht immer überein. Unter anderem hängt dies vom genetischen Hintergrund und den Umweltbedingungen der einzelnen Katze ab. Ernährungsempfehlungen für gesunde, ältere Katzen müssen neben den spezifischen Bedürfnissen der Spezies Katze auch den Einfluss der Alterung auf die Physiologie und den Stoffwechsel berücksichtigen sowie diätetische Strategien beinhalten, die häufige altersassoziierte Krankheitsprozesse verhindern oder verlangsamen können (Tabelle 1) [1] [7].

|

|

|

|

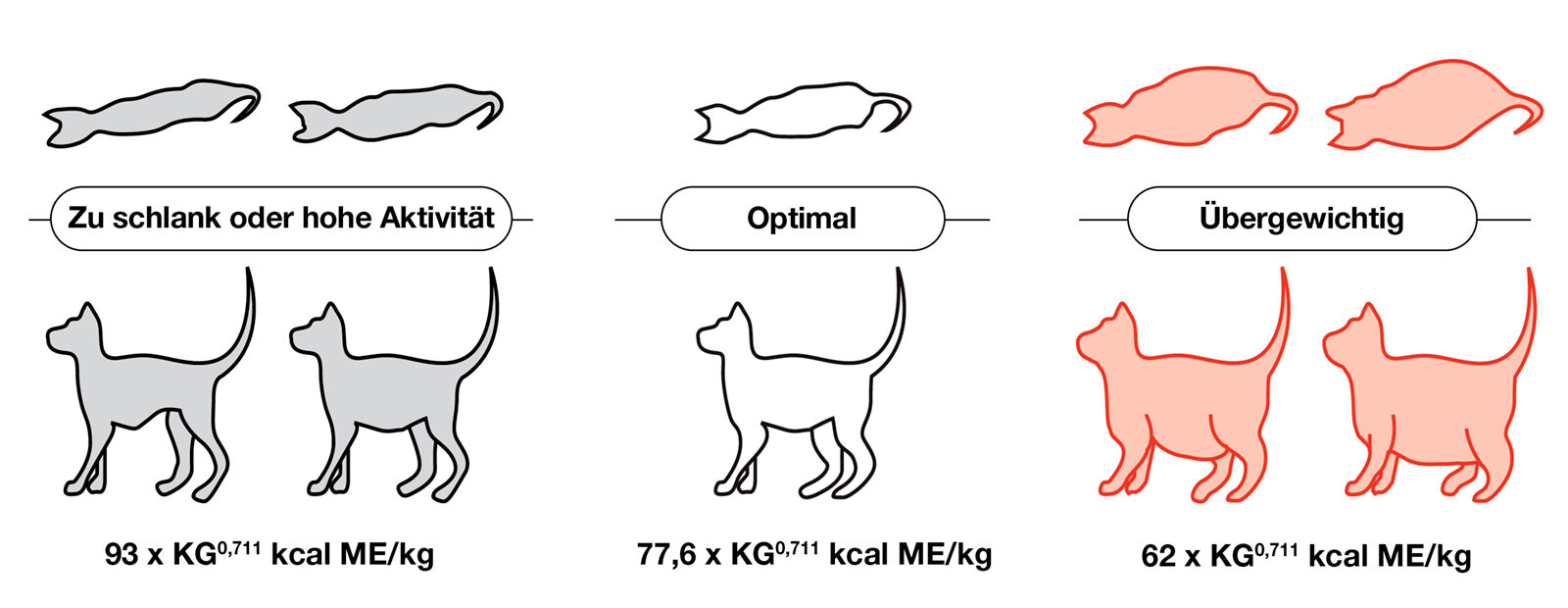

Im Fokus dieses Artikels steht zwar der Ernährungsbedarf der gesunden älteren Katze, entscheidend für die Langlebigkeit eines Individuums ist jedoch ein gesunder Start bereits ab einem frühen Alter. Nährstoffmängel haben ebenso wie Nährstoffüberschüsse einen signifikanten Einfluss auf die Lebenserwartung. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der dauerhafte Erhalt der optimalen Körperkondition (Body Condition) der Katze über das gesamte Leben 9 [10]. Dies kann sich durchaus als eine schwierige Herausforderung erweisen, insbesondere bei Katzen im Anschluss an eine Kastration. Gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Fütterung einer speziell für kastrierte Katzen formulierten Diätnahrung (z. B. mit geringerer Energiedichte) und die individuelle Anpassung der Tagesrationen an die aktuelle Körperkondition haben eindeutig bewiesen, dass sie zum Erreichen des Ziels einer lebenslangen optimalen Körperkondition beitragen (Abbildung 1) [11].

Auswirkungen der Alterung auf den Ernährungsbedarf

Energie

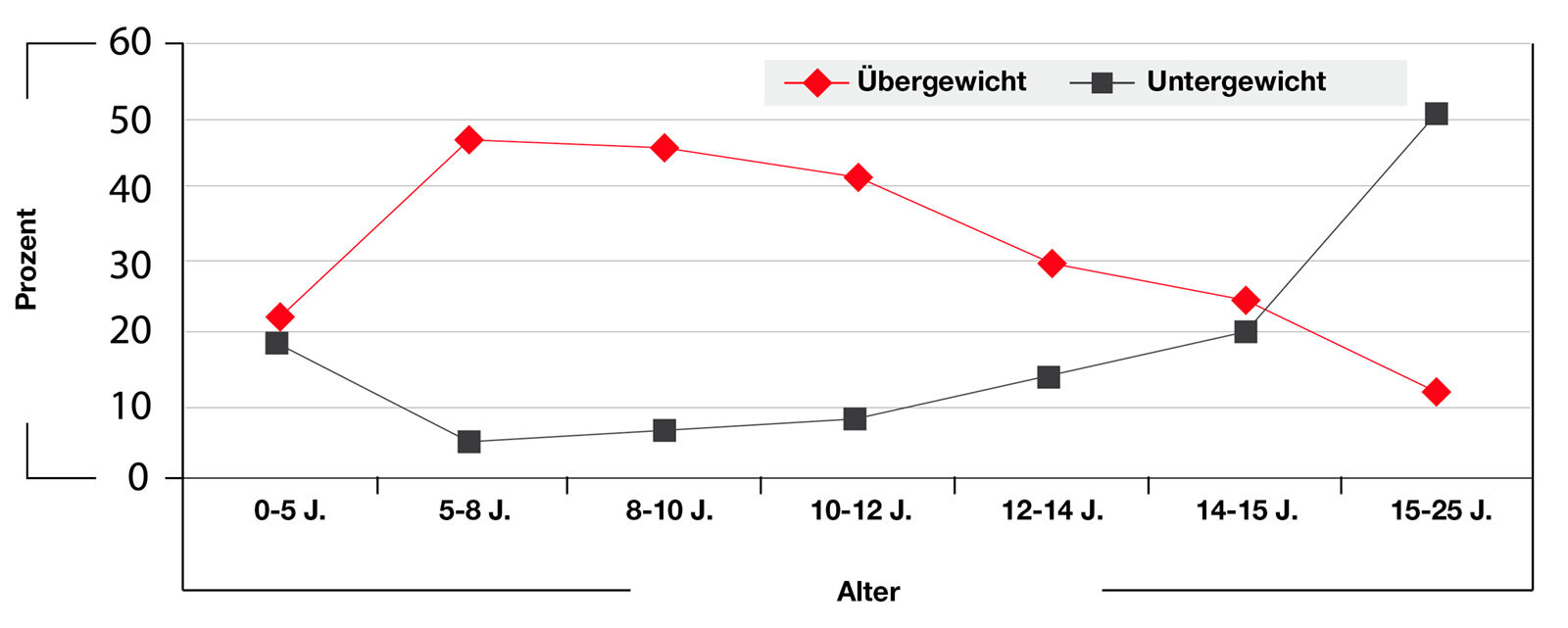

Wie bei anderen Spezies geht die Alterung auch bei der Katze mit einer Abnahme der fettfreien Körpermasse und einer Zunahme des Körperfetts einher [1] [12]. Da es sich bei der fettfreien Körpermasse um das metabolisch aktive Gewebe handelt, sollten der Energieverbrauch und der Energiebedarf im Alter theoretisch sinken. Dies trifft jedoch nicht bei allen Katzen zu, insbesondere nicht bei Tieren über 12 Jahren. So gibt es Hinweise darauf, dass etwa ein Drittel aller älteren Katzen eine reduzierte Verdauungskapazität hat, insbesondere die Fett- und Proteinverdauung betreffend [1]. Unterstützt wird diese Aussage durch die niedrigere Adipositasprävalenz bei Katzen in der Altersklasse über 10 Jahre (Abbildung 3) 9 [13]. Futtermittel für ältere Katzen sollten deshalb nicht per se energiereduziert sein. Vielmehr muss die Energiedichte und die Kalorienzufuhr individuell für die Aufrechterhaltung der optimalen Körperkondition bei der einzelnen Katze angepasst werden. Als Ausgangspunkt kann folgende Richtlinie zugrunde gelegt werden (Abbildung 1) 7 [9]:

- Adulte Katze (moderate Aktivität – alle Katzen, ob kastriert oder intakt) = 77,6 x KG0,711 kcal ME/kg

- Adulte intakte und reife Katze (hohe Aktivität) = 93 x KG0,711 kcal ME/kg

- Übergewichtige Katze = 62 x KG0,711 kcal ME/kg

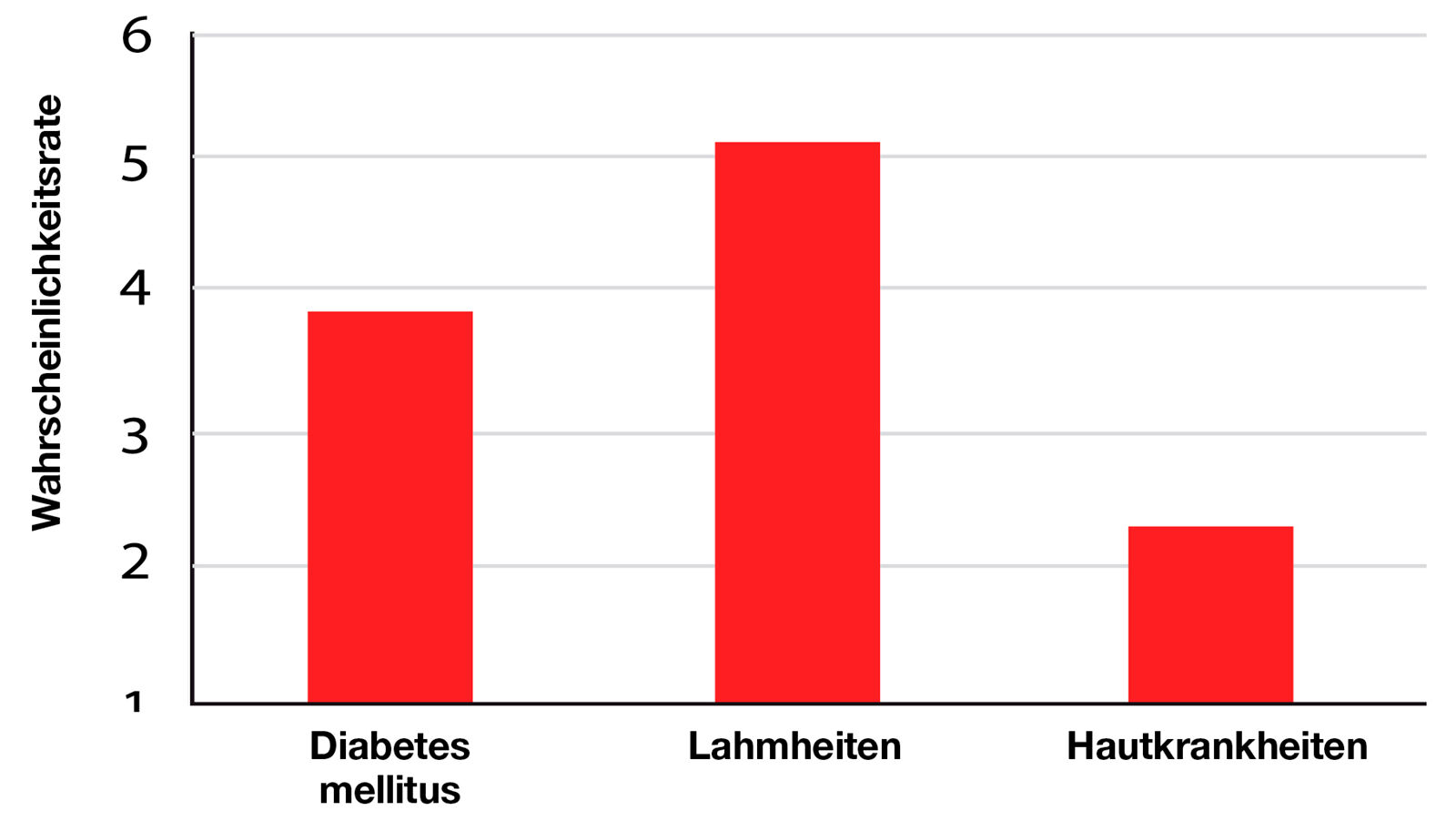

Da Katzen bezüglich ihres Energiebedarfs eine hohe individuelle und saisonale Variabilität aufweisen können, sollte die zunächst nach der oben genannten Richtlinie berechnete Kalorienzufuhr anschließend in jedem Einzelfall der individuellen Körperkondition des Patienten angepasst werden. Die Lebenserwartung ist niedriger bei Katzen, deren Körperkondition entweder unter oder über ihrem individuellen Optimum liegt [10]. Eine schlechte Körperkondition ist ein möglicher erster Indikator für ein klinisches Problem, das eine Kompensation der oft mit Erkrankungen einhergehenden Fastenphase verhindert. Adipositas begünstigt nicht nur Lahmheiten und Hautprobleme (weil die Katze ihr Fell nicht richtig pflegen kann), sondern fördert auch die Insulinresistenz (Abbildung 4) [9]. Eine häufige Komplikation bei feliner Adipositas ist deshalb die Entstehung eines Diabetes mellitus. Umstritten ist die Anwendung von Kohlenhydraten als Energiequelle in Katzennahrung. Katzen sind echte Karnivoren und besitzen als solche im Vergleich zu Hunden und Menschen eine geringere Fähigkeit, Kohlenhydrate zu verdauen und zu verstoffwechseln 14 [15]. Katzen sind jedoch sehr gut in der Lage, auch größere Mengen gut erhitzter Kohlenhydrate in ihrer Nahrung zu verwerten und letztlich ist es eher die Adipositas und nicht eine hohe Kohlenhydrataufnahme, die Insulinresistenz fördert 14 15 16 [17]. Bei Katzen mit Übergewicht und/oder Diabetes mellitus ist es die Kombination aus reduzierter diätetischer Kohlenhydratzufuhr, reduzierter Energiezufuhr und gesteigerter diätetischer Proteinzufuhr, die zu einer Verbesserung der Körperkondition und der Remissionsrate führt und darüber hinaus eine Senkung der notwendigen Insulindosierung erlauben kann [17].

Neben ihrer Rolle als Energieressource sind Fette auch Quellen essenzieller Fettsäuren [7]. Man unterscheidet zwei Familien essenzieller Fettsäuren, die Omega-6-Fettsäuren (Pflanzen-öle) und die Omega-3-Fettsäuren (Sojabohnenöl, Leinsaatenöl und Fischöl). Wichtig ist eine ausgewogene Zufuhr von Vertretern beider Fettsäurefamilien. Ein frühes Anzeichen eines Mangels an essenziellen Fettsäuren ist ein trockenes, ungepflegt wirkendes, stumpfes Haarkleid. Es gibt gute Evidenzen bei anderen Spezies (und auch einige Hinweise bei der Katze), dass langkettige Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) aus Fischöl zu einem gesunden Immunsystem und einer guten kognitiven Funktion (Lernen, Erinnerungsvermögen) beitragen, entzündliche Prozesse reduzieren (wie sie beispielsweise bei Osteoarthritis und Dermatitis beobachtet werden), das Fortschreiten von Nierenerkrankungen verlangsamen und vorteilhafte Effekte in der Prävention von Diabetes mellitus und Tumorerkrankungen haben können 6 15 [18].

Kurzkettige Omega-3-Fettsäuren (α-Linolensäure), die zum Beispiel in Leinsaatenöl vorkommen, können bei der Katze nicht in EPA oder DHA umgewandelt werden (beim Hund findet diese Umwandlung statt, aber mit sehr niedriger Effizienz) [7]. Gamma-Linolensäure (Borretschöl, Nachtkerzenöl) besitzt trotz der Tatsache, dass es sich um eine Omega-6-Fettsäure handelt, antiinflammatorische Wirkungen über den Prostaglandin-1-Reaktionsweg.

Protein

In der Vergangenheit wurde für ältere Katzen häufig eine diätetische Proteinrestriktion empfohlen. Diese Empfehlung basiert auf der (falschen) Annahme, dass eine niedrige Proteinzufuhr die Nierenfunktion schützen kann. Die Forschung zeigt jedoch, dass eine Proteinrestriktion bei älteren Katzen, selbst im Falle einer Nierenerkrankung im Frühstadium unnötig ist 18 [19]. Die nachweislich wichtigsten diätetischen Maßnahmen für eine erfolgreiche Verlangsamung des Fortschreitens einer Nierenerkrankung sind eine Restriktion des diätetischen Phosphorgehaltes und eine Supplementierung der Nahrung mit EPA/DHA [18]. Beim Hund wurde herausgefunden, dass der Proteinbedarf mit zunehmendem Alter ansteigt [1]. Ähnliche Daten für die Katze gibt es bislang nicht, aufgrund ihres Status als echter Karnivore ist der Proteinbedarf bei Katzen aller Altersgruppen jedoch sehr viel höher (70-125 g/1000 kcal) [7]. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Proteinqualität. Eine niedrige Proteinverdaulichkeit fördert die proteolytische Dickdarmflora (die sogenannte „schlechte Darmflora", unter anderem Clostridium perfringens), die Bildung weicher Fäzes und üblen Kotgeruch. Im Gegensatz zu der weit verbreiteten Annahme zeichnen sich einige Pflanzenproteine, wie zum Beispiel Weizengluten, Mais-gluten, Sojaproteinisolat und Sojaproteinhydrolysat durch eine sehr hohe Verdaulichkeit aus. Die Aminosäurezusammensetzung der Nahrung lässt sich durch eine gezielte Auswahl der diätetischen Bestandteile sehr leicht ausgewogen gestalten. Ein weiterer Vorteil dieser pflanzlichen Proteine ist ihr niedriger Phosphorgehalt. Es handelt sich somit um Proteine der ersten Wahl bei der Formulierung von Futtermitteln für ältere Katzen.

Diätetische Fasern

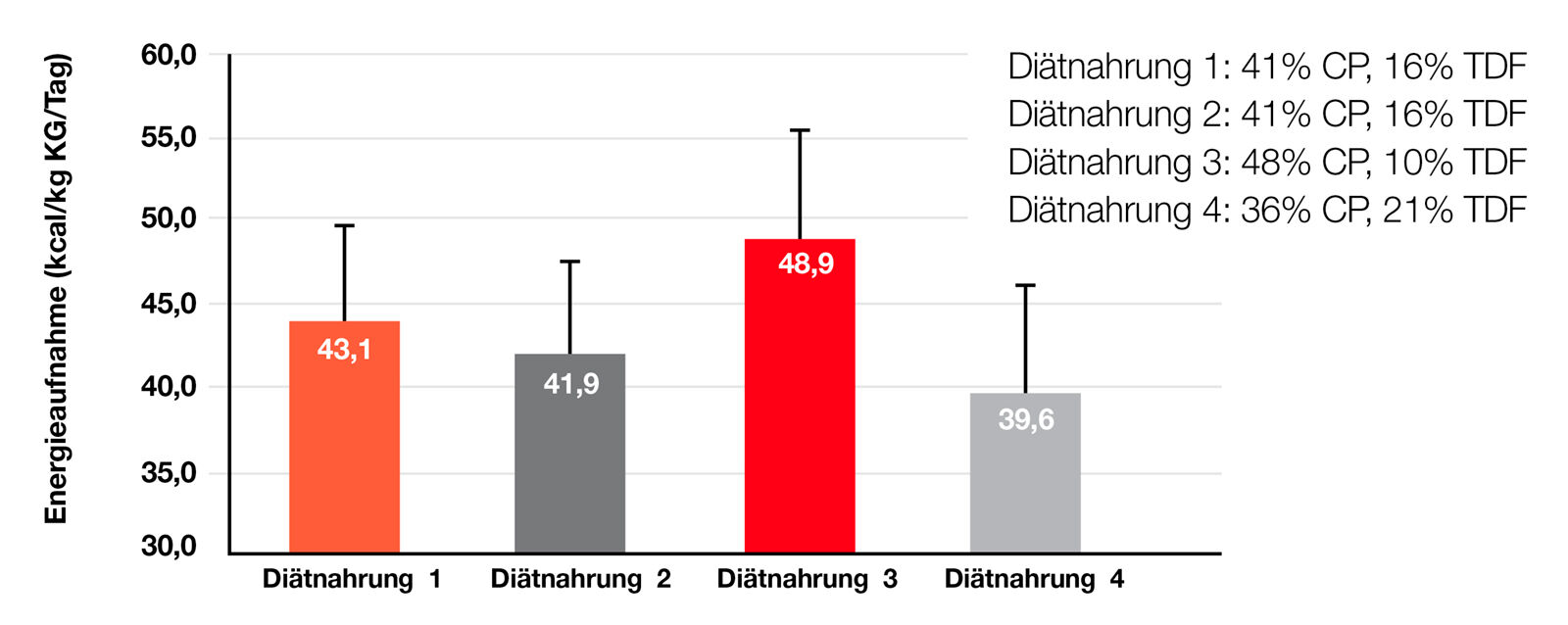

Diätetische Fasern sind von essenzieller Bedeutung für die Gesundheit des Gastrointestinaltraktes [7]. Unter anderem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Regulation der Darmpassage. Übermäßige Mengen (> 25% Fasern) unlöslicher (nicht fermentierbarer) Fasern können bei älteren Katzen jedoch Obstipation fördern. Diätetische Fasern haben zudem einen sättigungsfördernden Effekt und reduzieren die Energieaufnahme bei Katzen mit Neigung zu Übergewicht (Abbildung 5) [20]. Die auch als Präbiotika bezeichneten fermentierbaren Fasern, wie zum Beispiel Rübentrockenschnitzel, Zichorie und Fructo-Oligosaccharide, fördern eine gesunde Darmflora und bilden kurzkettige Fettsäuren, insbesondere Buttersäure, die eine wichtige Energiequelle für die Kolonozyten darstellt. Eine neuere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass eine Kombination aus präbiotischen Fasern, Linolsäure, EPA/DHA und Antioxidanzien die Langlebigkeit bei alternden Katzen fördern kann, indem sie zum Erhalt des Körpergewichts, der fettfreien Körpermasse, der Anzahl roter Blutkörperchen und Hautdicke beiträgt [6]. Der Fasergehalt von Futtermitteln variiert erheblich in Abhängigkeit von der Zielenergiedichte des Produktes (15-90 g/1000 kcal ME).

Mineralstoffe

Da eine Phosphorrestriktion nachweislich das Fortschreiten von Nierenerkrankungen verlangsamt und Nierenerkrankungen unter älteren Katzen eine sehr hohe Prävalenz aufweisen, wird vielfach empfohlen, den Phosphorgehalt in Nahrungen für ältere Katzen bis auf den empfohlenen Mindestgehalt zu reduzieren (1,25-2,0 g/1000 kcal) [1] [18]. Das Calcium: Phosphorverhältnis muss dem herabgesetzten Phosphorgehalt entsprechend angepasst werden. Jüngst wurde postuliert, dass Diurese stimulierende diätetische Natriumkonzentrationen (2,5-3,0 g/1000 kcal) das Fortschreiten von Nierenerkrankungen fördern können [21]. Die verfügbare Literatur in von Experten geprüften Fachzeitschriften unterstützt diese These jedoch nicht. Von fünf wissenschaftlichen Artikeln, die mögliche Zusammenhänge zwischen der Natriumaufnahme und dem Fortschreiten von Nierenerkrankungen bei Hunden und Katzen untersuchten, konnten vier Studien keine entsprechenden Zusammenhänge finden 21 22 23 24 [25], und die Behauptung, dass NaCl-reiche Nahrung zu einer fortschreitenden Abnahme der Nierenfunktion führt [26], gilt als umstritten. Hypokaliämie ist ein weiterer häufiger Befund bei älteren Katzen, insbesondere bei Tieren mit Nierenerkrankung. Der diätetische Kaliumgehalt sollte daher nicht zu nahe an der Mindestempfehlung liegen, insbesondere dann nicht, wenn es sich um eine ansäuernde Diätnahrung handelt. Calciumoxalatsteine (CaOx) treten bei älteren Katzen häufiger auf als bei ihren jüngeren Artgenossen. Die Pathophysiologie der CaOx-Harnsteine wird in vielen Punkten aber nach wie vor nur wenig verstanden [27]. Der Harn-pH-Wert ist ein schlechter Prädiktor für die CaOx-Harnsättigung 27 [28]. Ein wirksamer Weg zur Senkung der CaOx-Sättigung im Harn ist jedoch die Förderung der Harnverdünnung durch Fütterung von Feuchtnahrung und/oder eine Erhöhung des diätetischen Natriumgehalts (2,5-3,0 g/1000 kcal) [27].

Vitamine und Antioxidanzien

Oxidative Schäden spielen eine wichtige Rolle bei zahlreichen altersassoziierten Erkrankungen, wie zum Beispiel Arthritis/Arthrose, Tumoren, kardiovaskulären und neurologischen Erkrankungen. Bei Menschen und Labortieren weisen starke Evidenzen auf eine gewisse Schutzwirkung von Antioxidanzien gegen oxidativen Stress und den physiologischen Alterungsprozess hin [1] [6]. Studien über Antioxidanzien bei Katzen beschreiben vorteilhafte Effekte auf Marker des oxidativen Status [29], so dass es begründet scheint, eine Zufuhr erhöhter Mengen antioxidativ wirksamer Nährstoffe zu empfehlen. Vorzuziehen ist stets eine kombinierte Supplementierung aus mehreren Antioxidanzien (z. B. Vitamin C und E, Taurin, Lutein, Polyphenole), da diese in unterschiedlichen Arealen der Zelle wirken und signifikante synergistische Wirkungen haben. Darüber hinaus scheint es sinnvoll, in Nahrungen für ältere Katzen neben einer adäquaten Proteinversorgung auch eine ausreichende Zufuhr von Spurenelementen sicherzustellen, da diese für die Synthese von Schlüsselenzymen und Substraten in den antioxidativen Reaktionswegen notwendig sind.

Weitere Nährstoffe

Verschiedene nicht-essenzielle Nährstoffe werden für die Ernährung älterer Katzen empfohlen, zum Beispiel L-Carnitin aufgrund seiner Rolle bei der Fettoxidation. Osteoarthritis kommt bei älteren Katzen sehr häufig vor, die klinischen Symptome sind von den Besitzern betroffener Tiere oft jedoch nur sehr schwer zu erkennen [30]. Eine neuere randomisierte, klinische Doppelblindstudie zeigt die Wirksamkeit einer diätetischen Supplementierung mit einer Kombination aus Grünlippenmuscheln, Glukosamin und Chondroitinsulfat, sowie EPA/DHA auf die subjektiv wahrgenommene und die objektiv beurteilte Aktivität von Katzen mit Osteoarthritis [31].

Vincent Biourge

DVM, PhD, Dip. ACVN, Dip. ECVCN

Frankreich

Dr. Biourge schloss 1985 sein Studium an der Fakultät für Veterinärmedizin der Universität Lüttich (Belgien) ab. Er blieb noch 2 Jahre als Assistent in der Ernährungsabteilung, bevor er an das Veterinärkrankenhaus der Universität von Pennsylvania (Philadelphia, USA) und später an das Lehrkrankenhaus der Universität von Kalifornien (Davis, USA) als PhD/Resident in klinischer Ernährung wechselte. Im Jahr 1993 promovierte er an der Universität von Kalifornien im Bereich Ernährung und wurde Diplomate des American College of Veterinary Nutrition. 1994 wechselte er zum Royal Canin Research Center in Aimargues (Frankreich) als Ernährungswissenschaftler und Leiter der wissenschaftlichen Kommunikation. Von 1999 bis 2007 war er für die Leitung der ernährungswissenschaftlichen Forschungsprogramme von Royal Canin verantwortlich. Im Januar 2008 wurde er zum Health & Nutrition Scientific Director ernannt. Zu Vincents besonderen Interessen gehören die Ernährung von Katzen und Hunden, Wachstum, Adipositast und Erkrankungen der unteren Harnwege.

Denise Elliott

BVSc (Hons), PhD, Dip. ACVIM, Dip. ACVN

Vereinigtes Königreich von Großbritannien

Dr. Elliott schloss ihr Tiermedizinstudium im Jahr 1991 an der University of Melbourne ab. Nach einem Internship in den Bereichen Kleintiermedizin und –chirurgie an der University of Pennsylvania ging Dr. Elliott an die University of California in Davis, wo sie eine Residency im Bereich Small Animal Internal Medicine and Clinical Nutrition absolvierte. Im Jahr 1996 erhielt Dr. Elliott die Board Certification des American College of Veterinary Internal Medicine und im Jahr 2001 das entsprechende Zertifikat des American College of Veterinary Nutrition. Für ihre Dissertation zum Thema „Multifrequency Bioelectrical Impedance Analysis in Healthy Cats and Dogs“ erhielt sie im Jahre 2001 den Doktorgrad (PhD) im Fachbereich Ernährung der University of California, Davis. Gegenwärtig ist Dr. Elliott Leiterin der Forschungsabteilung am WALTHAM Centre for Pet Nutrition.

Literatur

- Laflamme DP. Nutrition for aging cats and dogs and the importance of body condition. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2005;35:713-742.

- Kraft W, Danckert D. Development of the age structure of a cat population compared with the dog. Tierarztl Prax Ausg K Klientiere Heimtiere 1997;25:678-683.

- Elliott J, Rawlings JM, Markwell PJ, et al. Survival of cats with naturally occurring chronic renal failure: effect of dietary management. J Small Anim Pract 2000;41:235-242.

- Smith GK, Paster ER, Powers MY, et al. Lifelong diet restriction and radiographic evidence of osteoarthritis of the hip joint in dogs. J Am Vet Med Assoc 2006;229:690-693.

- Appleton DJ, Rand JS, Sunvold GD. Insulin sensitivity decreases with obesity and lean cats with low insulin sensitivity are at greater risk of glucose intolerance with weight gain. J Feline Med Surg 2001;3:211-228.

- Cupp CJ, Kerr WW, Jean-Philippe C, et al. The role of nutritional interventions in the longevity and maintenance of long-term health in aging cats. Intern J Appl Res Vet Med 2008;6:69-81.

- National Research Council. Nutrient requirements of dogs and cats. The National Academies Press, Washington, DC. 2006;1-373.

- Bermingham EN, Thomas DG, Morris PJ, et al. Energy requirements of adult cats. Br J Nutr 2010;103:1083-1093.

- Scarlett JM, Donoghue S. Overweight cats: prevalence and risk factors. Int J Obesity 1994;18:22-28.

- Scarlett JM, Donoghue S. Associations between body condition and disease in cats. J Am Vet Med Assoc 1998;212:1725-1731.

- Nguyen PG, Dumon HJ, Siliart B, et al. Effect of dietary fat and energy on body weight and composition after gonadectomy in cats. Am J Vet Res 2004;65:1708-1713.

- Taylor EJ, Adams C, Neville R. Some nutritional aspects of ageing in dogs and cats. Proc Nutr Soc 1995;54:645-656.

- Lund EM, Armstrong PJ, Kirk CA, et al. Health status and population characteristics of dogs and cats examined at private veterinary practices in the United States. J Am Vet Med Assoc 1999;214:1336-1341.

- Backus RB. Controversy over carbohydrates in diets for cats. In Proceedings, ACVIM Forum, Montreal, 2009;12-14.

- Lutz TA, Feline diabetes mellitus: dietary strategies. In: Pibot P, Biourge V, Elliott D (eds.) Encyclopedia of Feline Clinical Nutrition. Royal Canin, Aimargues, France. 2008;183-212.

- Slingerland LI, Fazilova VV, Plantinga EA, et al. Indoor confinement and physical inactivity rather than the proportion of dry food are risk factors in the development of feline type 2 diabetes mellitus. Vet J 2009;179:247-253.

- Slingerland LI, Robben JH, van Haeften TW, et al. Insulin sensitivity and beta-cell function in healthy cats: assessment with the use of the hyperglycemic glucose clamp. Horm Metab Res 2007;39:341-346.

- Elliott DA. Nutritional management of chronic renal disease in dogs and cats. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2006;36:1377-1384.

- Finco DR, Brown SA, Brown CA, et al. Protein and calorie effects on progression of induced chronic renal failure in cats. Am J Vet Res 1998;59: 575-582.

- Servet E, Soulard Y, Venet C, et al. Evaluation of diets for their ability to generate satiety in cats. J Vet Intern Med 2008;22:808 (abst).

- Kirk CA, Jewell DE, Lowry SR. Effects of sodium chloride on selected parameters in cats. Vet Ther 2006;4:333-346.

- Greco DS, Lees GE, Dzendzel G, et al. Effect of dietary sodium intake on glomerular filtration rate in partially nephrectomized dogs. Am J Vet Res 1994;55:152-159.

- Buranakarl C, Mathur S, Brown SA. Effects of dietary sodium chloride intake on renal function and blood pressure in cats with normal and reduced renal function. Am J Vet Res 2004;65:620-627.

- Hughes KL, Slater MR, Geller S, et al. Diet and lifestyle variables as risk factors for chronic renal failure in pet cats. Prev Vet Med 2002;55:1-15.

- Xu H, Laflamme DPL, Long GL. Effects of dietary sodium chloride on health parameters in mature cats. J Feline Med Surg 2009;11:435-441.

- Elliott J, Lefebvre H. Letter to the editor of Vet Therapeutics. 2007.

- Biourge V. Sodium, urine dilution and lower urinary tract disease. In Proceedings, ACVIM forum. Louisville, KY. 2006;17-19.

- Van Hoek I, Tournier C, Garnier F, et al. Acidic urine does not promote urinary calcium oxalate supersaturation in healthy cats. In Proceedings ECVIM-CA congress, Porto. 2009; 83 (abst).

- Zicker SC, Wedekind KJ, Jewell DE. Antioxidants in veterinary nutrition. Vet Clin Small Anim 2006;36;1183-1198.

- Hardie EM, Roe SC, Martin FR. Radiographic evidence of degenerative joint disease in geriatric cats: 100 cases (1994-1997). J Am Vet Med Assoc 2002;220: 628-632.

- Lascelles BDX, DePuy V, Thomson A, et al. Evaluation of a therapeutic diet for feline degenerative joint disease. J Vet Intern Med 2010;42;487-495.

Andere Artikel in dieser Ausgabe

Auf sozialen Medien teilen