Régimes sans céréales : bons ou mauvais ?

Ecrit par Maryanne Murphy et Angela Witzel Rollins

Des modes et des tendances apparaissent et disparaissent dans tous les domaines de la vie. En matière de nutrition des chats et des chiens, la dernière idée en vogue est qu’il faudrait leur donner un aliment « sans céréales ». Qu’est-ce que ça signifie en pratique et d’où vient cette idée ? Maryanne Murphy et Angela Rollins nous expliquent les tenants et les aboutissants.

Article

Points Clés

Des propriétaires réclament un régime « sans céréales » mais ils cherchent parfois seulement un aliment ne contenant ni gluten, ni certaines céréales particulières.

Les préférences des chiens et des chats pour un aliment dépendent aussi des taux de macronutriments (protéines, lipides et glucides).

Lors d’un régime d’éviction, il faut tester la sensibilité de l’animal à certains ingrédients pour identifier d’éventuels allergènes alimentaires. Ne pas le faire peut conduire à écarter sans raison d’éventuelles options nutritionnelles.

Même si l’alimentation des chats et des chiens peut être assurée avec un aliment sans céréales, la présence de glucides n’est pas exclue dans ces produits et il n’existe pas de données suggérant qu’ils sont meilleurs que ceux qui contiennent des céréales.

Introduction

Le mot « céréales » renvoie aux grains secs qui sont récoltés à partir de plantes à fleurs qui sont soit des monocotylédones (une seule feuille séminale dans la graine), soit des dicotylédones (deux feuilles séminales). Ces plantes peuvent aussi être classées en céréales, céréales mineures (graminées) ou pseudo-céréales (non-graminées) (Figure 1). Des exemples de céréales alimentaires et leur classification sont présentés dans l’ Encadré 1 . Le blé, l’orge, le seigle et le triticale contiennent du gluten, un mélange protéique spécifique de gluténines et de gliadines. L’avoine ne contient en principe pas de gluten mais elle peut être contaminée par du blé lors de la récolte ou de la transformation1 . Du gluten peut aussi être présent dans des sauces préparées, des médicaments, des suppléments alimentaires et même des viandes transformées [1].

1La farine de gluten de maïs est un sous-produit obtenu lors de la transformation du maïs, utilisé dans certains pays pour l’alimentation animale mais le terme induit en erreur : le maïs ne contient ni gliadine, ni gluténine.

Cette terminologie et ces informations de base sont utiles à garder en mémoire quand on s’intéresse aux régimes sans céréales pour animaux de compagnie, parce que les propriétaires qui expriment leur désir de nourrir leur animal avec un aliment « sans céréales » cherchent parfois simplement à éviter le gluten ou certaines céréales spécifiques, sans pour autant considérer toutes les céréales comme indésirables. Bien des propriétaires de chiens paraissent en effet particulièrement désireux d’éviter les céréales (maïs, blé, riz) dans les aliments. Certains acceptent cependant la présence de céréales mineures et nombreux sont ceux qui préfèrent inclure des pseudo-céréales dans l’alimentation de leur animal. Pour éviter tout malentendu éventuel, il faut que l’équipe vétérinaire et le propriétaire se mettent d’accord sur les ingrédients visés quand ils parlent d’aliments « sans céréales » ; il sera alors possible de recommander plus facilement certains ingrédients envers lesquels le propriétaire n’aura pas de réserve particulière (Figure 2).

| Céréales | Céréales mineures | Pseudo-céréales |

|---|---|---|

| Maïs |

Orge |

Amarante |

| Riz | Graines de Job (ou « larmes de Job ») | Sarrasin |

| Blé* | Millet | Graines de chia |

| Avoine |

Kaniwa | |

| Seigle |

Quinoa |

|

| Sorgho/ graines de Milo | ||

| Teff |

||

| Triticale (hybride seigle/blé) |

Le marché des aliments sans céréales pour chats et chiens s’est beaucoup développé récemment. Aux États-Unis, il représentait 29 % des ventes d’aliments préparés en 2015 [2] et en 2016, 19 % des propriétaires de chiens et 15 % des propriétaires de chats déclaraient acheter ce type d’aliment [3]. De nombreuses motivations sous-tendent cette tendance : nourrir avec un aliment biologiquement plus naturel, éviter les fluctuations de la glycémie causées par des aliments riches en glucides, améliorer la digestibilité et la qualité globales de l’alimentation, prévenir les allergies alimentaires… Sur ces différents points, cet article fait le point des connaissances à propos de la consommation de céréales chez les chats et les chiens.

Les régimes ancestraux naturels

Une alimentation biologiquement naturelle fait référence aux aliments qui seraient consommés par les espèces visées si elles vivaient à l’état sauvage. En ce qui concerne les chiens, cela renvoie généralement au désir de les nourrir comme des loups, alors que les chats domestiques sont comparés à leurs ancêtres sauvages. En hiver, les loups gris tuent et consomment de grands ongulés tous les 2-3 jours, bien que la disponibilité alimentaire varie évidemment souvent [4]. Après avoir tué une proie, la meute de loups consomme immédiatement les organes internes, puis une grande partie des muscles striés. Pendant les 48 heures qui suivent, les loups consomment les os, les tendons, les cartilages et la peau, laissant le rumen et les os trop durs derrière eux. Pendant l’été, leur régime devient plus varié et inclut des rongeurs, des oiseaux, des invertébrés et des végétaux. L’énergie métabolisable (EM) ingérée par les loups est en moyenne fournie par 54 % de protéines, 45 % de matières grasses et 1 % de glucides [4], alors que les chiens domestiques préfèrent les aliments secs ou humides dont l’EM provient à 30 % des protéines, à 63 % des matières grasses et à 7 % des glucides ( Encadré 2 ) [5].

Des recherches ont montré que des gènes jouant des rôles clés dans le métabolisme de l’amidon ont été sélectionnés durant la domestication du chien, alors que la sélection sur la docilité fut le critère majeur ayant influencé le génome du chat domestique.

Les proies favorites des chats sauvages semblent être d’abord les lapins, puis les rongeurs et le reste de leur régime est représenté par des insectivores, des reptiles, des oiseaux et des arthropodes, selon leur abondance respective. Chez les chats vivant en liberté, on observe que leur tableau de chasse se compose de 78 % de mammifères, 16 % d’oiseaux, 3,7 % de reptiles et amphibiens, et 1,2 % d’invertébrés, la disponibilité des proies influençant aussi les préférences alimentaires [6]. Rapporté à l’EM, l’ingéré quotidien de macronutriments des chats sauvages se compose de 52 % de protéines, 46 % de matières grasses et 2 % de glucides ( Encadré 2 ) [6]. Quand des chats domestiques ont le choix entre plusieurs aliments secs ou humides, leur EM provient à 52 % des protéines, à 36 % des matières grasses et à 12% des glucides ( Encadré 2 ) [7]. Les aliments sans céréales pour chats contiennent moins de glucides que les aliments avec céréales (22,4 ± 5,6 % EM vs 30,1 ± 7,7 % EM ; en estimant le facteur énergétique à 3,5 kcal/g ; P < 0,001) [8]. Des données comparables ne sont pas encore disponibles pour les aliments pour chiens.

En plus de vouloir nourrir les animaux avec des aliments qui ont les mêmes profils de macronutriments que ceux consommés par les espèces sauvages, les partisans des aliments sans céréales affirment que les chats et les chiens domestiques ont besoin de ce type de régime car ce sont des carnivores. Les loups sont considérés comme des carnivores généralistes, à cause de leur capacité à se nourrir d’aliments variés, principalement les proies qu’ils chassent. Ils utilisent leurs canines et leurs incisives pour attraper et maîtriser leurs proies, déchirer la peau et les muscles, tandis que les paires de carnassières (4e prémolaires supérieures et 1res molaires inférieures) possèdent deux pointes aux bords coupants pour coincer et couper la nourriture, en effectuant des mouvements qui aiguisent la surface des dents. L’arrière de la carnassière inférieure et la première molaire supérieure servent de surface d’écrasement ou de broyage. La dentition des chiens ressemble beaucoup à celle des loups et, bien que certains les considèrent comme des carnivores, ils ont été classés comme omnivores par le National Research Council [9]. Cette classification s’appuie sur les données issues du séquençage génétique, qui ont mis en évidence que trois gènes ayant des rôles clés dans la digestion de l’amidon (AMY2B, MGAM et SGLT1) sont apparus au cours de la sélection opérée pendant la domestication du chien [10]. Après celle-ci, la sélection positive a continué d’influencer le nombre de copies du gène AMY2B dans les races canines, en fonction de leur niveau habituel de consommation d’amidon [11].

| Loups |

Chiens domestiques | Chats sauvages en liberté |

Chats domestiques | |

|---|---|---|---|---|

| Protéines | 54 |

30 |

52 | 52 |

| Matières grasses | 45 |

63 |

46 |

36 |

| Glucides |

1 |

7 |

2 | 12 |

Les chats sont en revanche des carnivores stricts car ils ne peuvent obtenir certains nutriments indispensables qu’en consommant un régime contenant des produits animaux [6]. Une étude réalisée sur des chats domestiques (Felis catus) a mis en évidence des gènes impliqués dans des processus neurologiques (concernant le comportement et les repères contextuels impliqués lors de récompense) qui sont différents de ceux présents dans le génome du chat sauvage (Felis silvestris silvestris et Felis silvestris lybica). Cela suggère que la sélection sur la docilité fut un phénomène majeur qui a influencé en premier le génome du chat domestique [12]. Puisque leurs résultats ne montrent qu’une influence modeste de la sélection sur leur patrimoine génétique, les auteurs avancent plusieurs explications : arrêt récent des croisements avec les chats sauvages, période de cohabitation avec l’Homme relativement courte et absence de différences morphologiques et comportementales évidentes avec les chats sauvages. En résumé, il n’y a pas pour l’instant de preuves génétiques montrant l’influence de la divergence du régime alimentaire des chats domestiques et des chats sauvages sur leurs caractéristiques, bien qu’en matière d’équilibre de macronutriments, des préférences légèrement différentes aient été notées chez les chats domestiques, comme cela a été dit plus haut.

Glucides, glucose sanguin et digestibilité de l’aliment

Une des raisons classiquement invoquées par les propriétaires qui veulent un régime sans céréales concerne la limitation de la consommation de glucides et les fluctuations secondaires de la glycémie. Bien que le chien n’ait pas d’alpha-amylase salivaire, qui initie le processus de transformation des glucides en oligosaccharides, il possède des enzymes digestives et métaboliques similaires à celles rencontrées chez des omnivores, comme l’espèce humaine. À l’inverse, la digestion, l’absorption et le métabolisme de l’amidon et des sucres chez le chat présentent de nombreuses spécificités. Il n’est pas prévu de présenter ici les détails de ces adaptations métaboliques mais celles-ci ont récemment été publiées [13].

Même s’il possède peu d’enzymes spécialisées pour digérer les glucides, le chat est pourtant capable de les digérer et de les utiliser. Une étude ayant testé six sources glucidiques différentes a montré que chez les chats, les taux de digestibilité de l’amidon étaient équivalents à ceux mesurés chez des rats et des chiens [14]. Si le chat est capable de digérer les glucides, les effets à long terme de régimes riches en glucides sur le développement de l’obésité et du diabète sucré font cependant l’objet de débats et de polémiques. Actuellement, il n’est pas prouvé que la teneur glucidique du régime ait une influence directe sur le risque ou le développement de l’obésité féline. Au contraire, des études ont montré que des chats nourris avec des régimes riches en matières grasses ou en protéines accumulaient plus de masse grasse et consommaient plus de calories que des chats recevant un régime riche en glucides [15]. Cependant, d’autres études suggèrent qu’un régime pauvre en glucides permet de mieux réguler la glycémie postprandiale des chats diabétiques [16] et de réduire les taux d’insuline et de glucose chez les chats en bonne santé [15]. Que la consommation à long terme d’aliments riches en glucides puisse ou non contribuer au développement du diabète félin reste une question à éclaircir.

Quand on étudie les effets des glucides sur la glycémie, on doit envisager séparément les différents types de glucides alimentaires. Que ce soit chez les chiens ou les chats, les sources glucidiques contenant beaucoup de fibres (amidon résistant à la digestion) et de protéines ont tendance à produire des réponses glycémiques plus faibles [14] [17]. Par exemple, le maïs et les brisures de riz induisent une augmentation plus importante de la glycémie et de l’insulinémie que des ingrédients tels que les pois et les lentilles [14]; des aliments contenant le même taux de glucides peuvent donc produire des effets métaboliques différents.

Allergies alimentaires

Les propriétaires choisissent parfois des régimes sans céréales pour leurs animaux afin de limiter le risque d’allergie alimentaire. Le terme « allergie alimentaire » peut être défini comme une réponse immunitaire inappropriée envers des protéines alimentaires, ou une intolérance associée à une réponse immunitaire exacerbée, observable avec un régime de provocation [18]. Les allergies alimentaires peuvent être immédiates (médiation par les IgE), retardées (non liées aux IgE) ou une combinaison des deux [18]. Chez l’Homme, les allergènes alimentaires sont des protéines solubles, d’un poids moléculaire allant de 10 à 70 kD (kilodaltons), et sont classés en catégorie 1 (sensibilisant primaire) ou 2 (sensibilisant à réaction croisée) [18]. Il existe un risque de sensibilisation croisée entre des ingrédients appartenant à une même famille alimentaire ; chez l’Homme, par exemple, le risque de sensibilisation croisée entre des coquillages est de 75 %, il est de 25 % pour les céréales et de 5 % seulement pour les légumes [18]. La réactivité croisée au sein des catégories alimentaires n’a pas encore été vérifiée chez le chat et le chien, mais il ne semble pas y avoir de correspondance entre le bœuf et les produits laitiers, ni entre le soja et le blé chez les chiens, alors qu’il pourrait en exister une entre la volaille et les œufs [19]. Pour cette raison, les tests de provocation alimentaires doivent être réalisés avec des ingrédients spécifiques pour identifier un cas d’allergie réelle ; exclure tous les ingrédients appartenant à une même famille sans avoir effectué le test risque de limiter inutilement le choix parmi les différentes options nutritionnelles.

Par rapport à l’allergie alimentaire, une intolérance alimentaire est fondée sur une réponse non immunologique à un aliment, qui peut également être répétée avec un test de provocation [18]. L’exemple classique est celui de l’intolérance au lactose, où une carence enzymatique en lactase empêche de digérer correctement des aliments contenant du lactose, entraînant alors des troubles digestifs. Il est important de comprendre qu’il est difficile de faire la différence entre une allergie vraie et une intolérance alimentaire chez les animaux de compagnie, c’est pourquoi il est préférable d’utiliser le terme de réaction alimentaire indésirable (RAI).

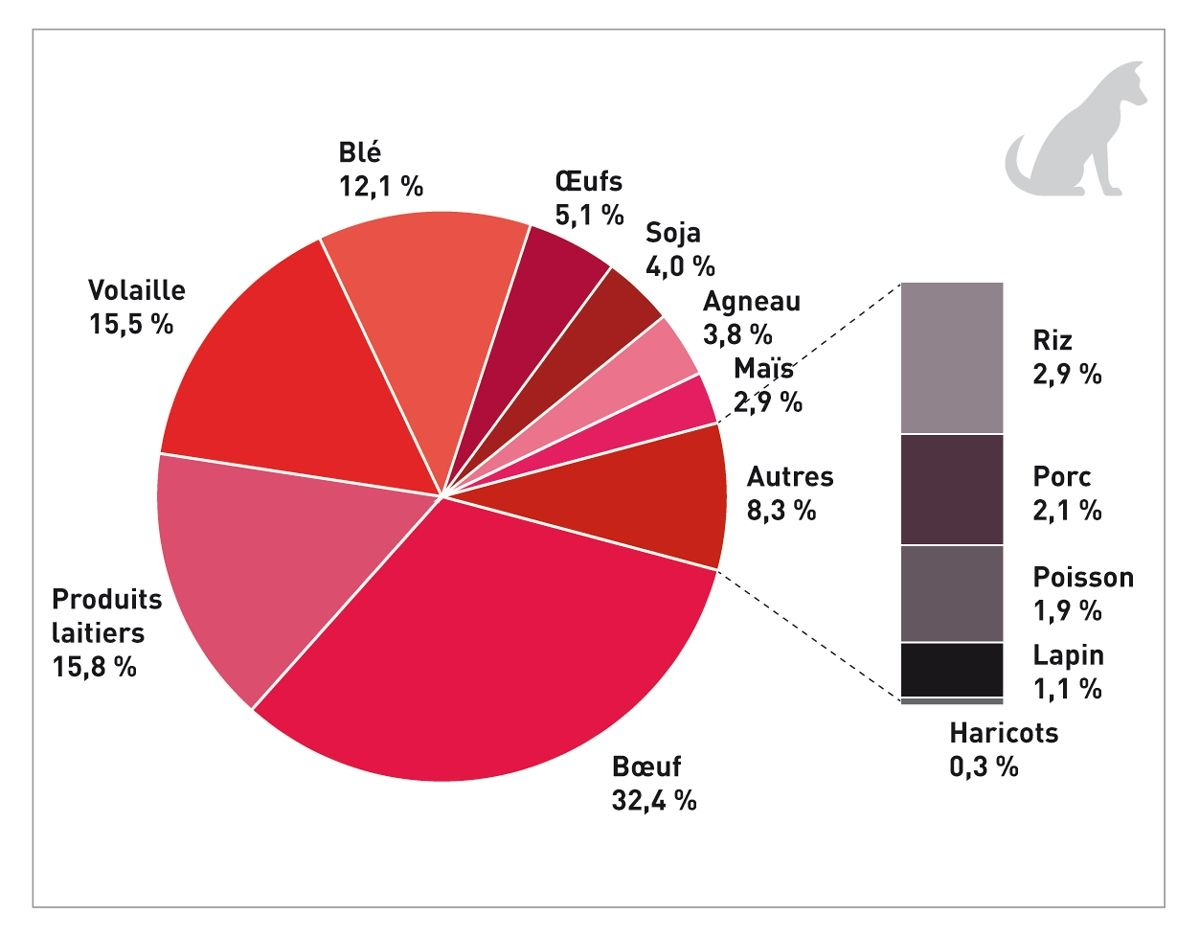

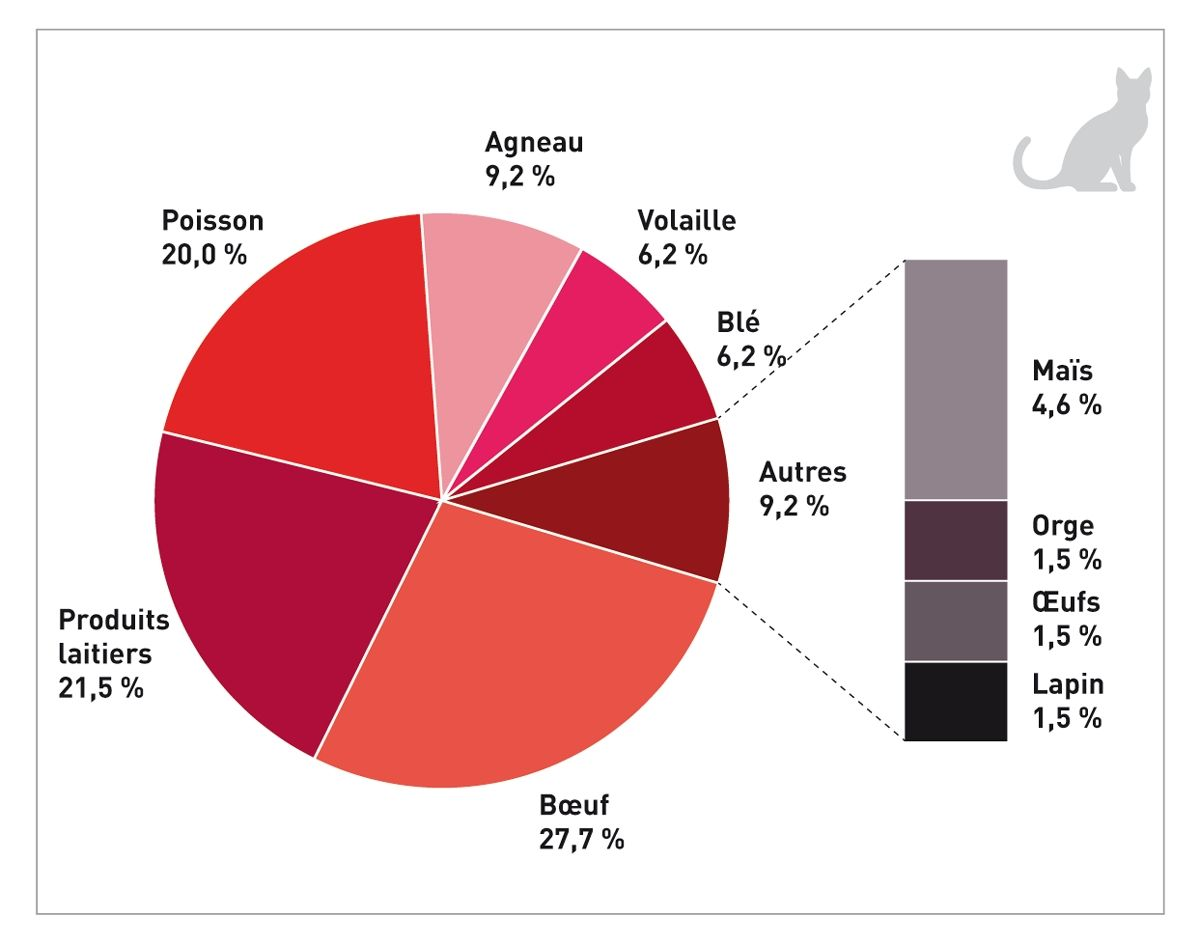

Chez le chien, les ingrédients le plus fréquemment impliqués dans les RAI sont le bœuf, les produits laitiers, le blé et les œufs (Figure 3), tandis que les ingrédients couramment cités chez le chat sont le bœuf, les produits laitiers, le poisson, l’agneau, la volaille et le blé (Figure 4). Comme cela a été souligné dans une publication récente [24], il est important de noter que ces données ne reflètent pas la prévalence réelle d’une allergie à un aliment particulier dans la population canine et féline, puisque les animaux n’ont pas été challengés avec tous les allergènes alimentaires possibles, et les protocoles des tests de provocation mis en œuvre sont souvent peu détaillés. Nous pouvons cependant retenir de ces données que la plupart des allergènes identifiés chez les chats et les chiens sont issus d’ingrédients animaux plutôt que végétaux. De plus, la probabilité de développement d’une allergie augmente avec l’exposition, et il est donc possible que les allergènes actuellement les plus fréquents évoluent dans le temps si le régime alimentaire général des animaux est modifié en vue d’éviter d’utiliser les ingrédients habituellement incriminés.

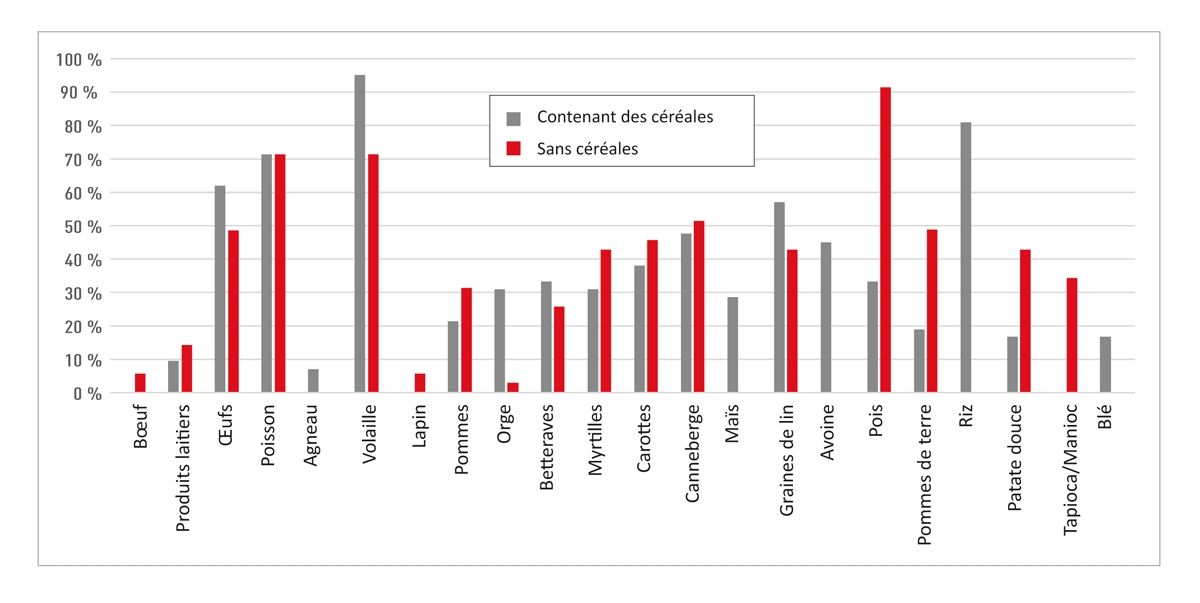

Une étude a comparé la composition nutritionnelle d’aliments pour chats, aux États-Unis, avec ou sans céréales [8]. Dans les aliments avec céréales, les ingrédients le plus couramment utilisés étaient la volaille, puis venaient le poisson et les œufs. Les aliments sans céréales contenaient plus volontiers des proportions équivalentes de volaille et de poisson, les œufs complétant la liste des principaux ingrédients d’origine animale (Figure 5). Pour les ingrédients d’origine végétale, les aliments avec céréales contenaient surtout du riz, des graines de lin, de la canneberge, de l’avoine, des carottes, des betteraves, des pois, de l’orge et des myrtilles, alors que les aliments sans céréales affichaient en priorité : pois, canneberge, pommes de terre, carottes, myrtilles, graines de lin, patate douce, tapioca ou manioc et pommes (Figure 5). Selon ces informations, les deux types d’aliments étaient donc peu susceptibles de contenir certains des principaux allergènes alimentaires incriminés chez le chat (bœuf, produits laitiers, agneau, blé ou maïs) (Figure 5), mais ils pouvaient plus facilement contenir du poisson et de la volaille, soit respectivement les 3e et 5e ingrédients le plus fréquemment impliqués dans des RAI félines. Au final, cela signifie qu’éviter les céréales ne modifie pas fondamentalement le potentiel allergénique d’un aliment.

En plus de vouloir éviter les céréales à cause du risque allergique, certains propriétaires s’orientent vers ce type d’aliment pour exclure spécifiquement le gluten. La maladie cœliaque, un désordre immunitaire multi-systémique déclenché par l’ingestion de gluten, affecte 1 % de la population humaine [1]. Un syndrome baptisé sensibilisation non cœliaque au gluten a aussi été décrit : il concerne des individus indemnes de la maladie cœliaque et sans allergie au blé, qui témoignent d’une amélioration de leurs symptômes en consommant un régime sans gluten. Il reste encore à établir si ce syndrome constitue une maladie réellement à part [1]. Certains propriétaires suivant eux-mêmes un régime sans gluten souhaitent éviter le gluten dans l’alimentation de leur animal afin de diminuer leur propre risque de sensibilisation. Chez le chien, l’entéropathie sensible au gluten a été décrite chez le Setter Irlandais [26] (mais la maladie a largement été éradiquée dans cette race) et un syndrome de crampes épileptoïdes répondant au gluten a été décrit chez le Border Terrier [27]. Chez les animaux affectés, le passage à un régime sans gluten (sans exclure forcément toutes les céréales) produirait des effets positifs. Des maladies liées au gluten n’ont pas été observées chez le chat.

Régimes sans céréales et cardiomyopathies dilatées (CMD)

Très récemment, des cas de développement de cardiomyopathie dilatée (CMD) ont été rapportés chez des chiens consommant une forte proportion d’aliments sans céréales (pois, pommes de terre, lentilles, autres légumineuses, etc.) [28]. Il existe des prédispositions raciales connues vis-à-vis de la CMD mais la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis a remarqué que ces cas récents de CMD concernaient des chiens consommant des aliments sans céréales mais n’appartenant pas aux races visées. Dans la moitié des cas, la concentration sanguine en taurine était basse et une carence en taurine est une cause bien connue de CMD. Les chiens sont en principe capables de synthétiser la taurine et n’ont pas un besoin spécifique de cet acide aminé mais, chez certains individus ou certaines races, un besoin peut apparaître dans des conditions particulières. Par exemple, lorsque les ingrédients composant l’aliment interfèrent avec la disponibilité de la taurine ou d’autres nutriments encore à évaluer. À ce stade, il est difficile de conclure à propos d’une association potentielle entre les aliments sans céréales et le développement d’une CMD car les cas rapportés ne représentent qu’un très faible pourcentage des chiens consommant ces aliments ; d’autres recherches sont donc nécessaires.

Chez le chat et le chien, la plupart des allergènes sont issus d’ingrédients d’origine animale plutôt que d’origine végétale.

Alors, les régimes sans céréales, bons ou mauvais ?

Les chats et les chiens sont capables de digérer et de métaboliser les glucides, incluant les céréales. En règle générale, nourrir ces deux espèces avec des aliments sans céréales ne pose cependant pas de problème, bien qu’aucune donnée spécifique ne permette d’affirmer que ce type de régime est réellement meilleur. Si les aliments sans céréales pour chats contiennent en général moins de glucides que les aliments avec céréales, les glucides ne sont cependant pas exclus de ce type d’aliment et la composition nutritionnelle ne reflète pas forcément le profil de macronutriments que les chats et les chiens semblent préférer. Il est aussi important de rappeler qu’un aliment contenant peu de glucides contient forcément beaucoup de protéines et de matières grasses, et que cette formulation ne convient pas forcément aux animaux victimes d’insuffisance rénale chronique ou d’une maladie impliquant de restreindre les matières grasses. Le simple fait de passer à un aliment sans céréales ne peut pas non plus automatiquement améliorer les signes cliniques des animaux présentant des RAI puisque ces réactions sont plus susceptibles d’être dues à des ingrédients d’origine animale, et deux des ingrédients le plus fréquemment incriminés dans les RAI félines sont très utilisés dans les aliments sans céréales. Si un chat ou un chien présente une RAI associée à la présence d’une céréale particulière, la sensibilisation croisée entre les autres céréales n’a pas été démontrée dans ces espèces ; chez l’Homme, elle n’est présente que dans 25 % des cas.

Il faut retenir que si un chat ou un chien se porte bien en consommant un aliment sans céréales bien équilibré, ce type de régime peut être maintenu, en gardant prudemment en mémoire les commentaires faits ci-dessus à propos de la cardiomyopathie dilatée. En revanche, exclure les céréales de l’alimentation d’un animal pour tenter de se rapprocher de l’alimentation de ses ancêtres sauvages, limiter les fluctuations de la glycémie, améliorer la digestibilité alimentaire ou éviter les allergies alimentaires ne produira pas forcément les effets positifs escomptés.

Maryanne Murphy

Dr Vétérinaire, PhD, Dipl. ACVN

Maryanne Murphy a fait ses études vétérinaires à l’Université de l’Iowa et a obtenu un PhD à l’Université du Tennessee (UT). Elle a ensuite effectué un résidanat en nutrition clinique à l’UT et a travaillé comme nutritionniste en clientèle privée avant de revenir à l’Université en 2016. Ses domaines d’intérêts professionnels incluent la prévention et la gestion de l’obésité, ainsi que la formation des vétérinaires en nutrition.

Angela Witzel Rollins

Dr Vétérinaire, PhD, Dipl. ACVN

Angela Rollins est Diplomate et ancienne présidente du Collège américain de nutrition vétérinaire. Elle est actuellement Professeure Associée de Nutrition Clinique au Veterinary Medical Center de l’Université du Tennessee, où elle a aussi fait son doctorat vétérinaire, son PhD et son résidanat.

Bibliographie

- Lebwohl B, Ludvigsson JF, Green PHR. Celiac disease and non-celiac gluten sensitivity. Br Med J 2015;351:h4347.

- GfK. Natural and grain-free pet food: serious contenders. 2016. Available at: http://www.gfk.com/insights/press-release/natural-andgrain-free-pet-food-serious-contenders/. Accessed May 23, 2018.

- American Pet Products Association, Inc. The 2017-2018 APPA National Pet Owners Survey Debut: Trusted Data for Smart Business Decisions. Available at: http://americanpetproducts.org/Uploads/MemServices/GPE2017_NPOS_Seminar.pdf. Accessed May 23, 2018.

- Bosch G, Hagen-Plantinga EA, Hendriks WH. Dietary nutrient profiles of wild wolves: insights for optimal dog nutrition? Br J Nutr 2015;113 Suppl:S40-54.

- Hewson-Hughes AK, Hewson-Hughes VL, Colyer A, et al. Geometric analysis of macronutrient selection in breeds of the domestic dog, Canis lupus familiaris. Behav Ecol Off J Int Soc Behav Ecol 2013;24:293-304.

- Plantinga EA, Bosch G, Hendriks WH. Estimation of the dietary nutrient profile of free-roaming feral cats: possible implications for nutrition of domestic cats. Br J Nutr 2011;106 Suppl 1:S35-48.

- Hewson-Hughes AK, Hewson-Hughes VL, Miller AT, et al. Geometric analysis of macronutrient selection in the adult domestic cat, Felis catus. J Exp Biol 2011;214:1039-1051.

- Prantil LR, Heinze CR, Freeman LM. Comparison of carbohydrate content between grain-containing and grain-free dry cat diets and between reported and calculated carbohydrate values. J Feline Med Surg 2018;20:349-355.

- National Research Council of the National Academies. Comparative digestive physiology of dogs and cats. In: Nutrient Requirements of Dogs and Cats [Rev. ed.]. Washington, DC: National Academies Press; 2006:5-21.

- Axelsson E, Ratnakumar A, Arendt M-L, et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature 2013;495:360-364.

- Reiter T, Jagoda E, Capellini TD. Dietary variation and evolution of gene copy number among dog breeds. PloS One 2016;11:e0148899.

- Montague MJ, Li G, Gandolfi B, et al. Comparative analysis of the domestic cat genome reveals genetic signatures underlying feline biology and domestication. Proc Natl Acad Sci USA 2014;111:17230-17235

- Verbrugghe A, Hesta M. Cats and carbohydrates: the carnivore fantasy? Vet Sci 2017;4.

- de-Oliveira LD, Carciofi AC, Oliveira MC, et al. Effects of six carbohydrate sources on diet digestibility and postprandial glucose and insulin responses in cats. J Anim Sci 2008;86:2237-2246.

- Coradini M, Rand JS, Morton JM, et al. Effects of two commercially available feline diets on glucose and insulin concentrations, insulin sensitivity and energetic efficiency of weight gain. Br J Nutr 2011;106 Suppl 1:S64-77.

- Bennett N, Greco DS, Peterson ME, et al. Comparison of a low carbohydrate-low fiber diet and a moderate carbohydrate-high fiber diet in the management of feline diabetes mellitus. J Feline Med Surg 2006;8:73-84.

- Carciofi AC, Takakura FS, de-Oliveira LD, et al. Effects of six carbohydrate sources on dog diet digestibility and post-prandial glucose and insulin response. J Anim Physiol Anim Nutr 2008;92:326-336.

- Ho MH-K, Wong WH-S, Chang C. Clinical spectrum of food allergies: a comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol 2014;46:225-240.

- Jeffers JG, Meyer EK, Sosis EJ. Responses of dogs with food allergies to single-ingredient dietary provocation. J Am Vet Med Assoc 1996;209:608-611.

- Maina E, Cox E. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of the efficacy, quality of life and safety of food allergen-specific sublingual immunotherapy in client owned dogs with adverse food reactions: a small pilot study. Vet Dermatol 2016;27:361-e91.

- Tarpataki N, Nagy T. The occurrence and the features of food allergy in Hungarian dogs (Poster Abstract). Vet Dermatol 2012;23:55.

- Ishida R, Masuda K, Kurata K, et al. Lymphocyte blastogenic responses to inciting food allergens in dogs with food hypersensitivity. J Vet Intern Med 2004;18:25-30.

- Carlotti DN, Remy I, Prost C. Food allergy in dogs and cats; a review and report of 43 cases. Vet Dermatol 1:55-62.

- Mueller RS, Olivry T, Prélaud P. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (2): Common food allergen sources in dogs and cats. BMC Vet Res 2016;12:9.

- Verlinden A, Hesta M, Millet S, et al. Food allergy in dogs and cats: a review. Crit Rev Food Sci Nutr 2006;46:259-273.

- Batt RM, Carter MW, McLean L. Morphological and biochemical studies of a naturally occurring enteropathy in the Irish Setter dog: a comparison with coeliac disease in man. Res Vet Sci 1984;37:339-346.

- Lowrie M, Garden OA, Hadjivassiliou M, et al. The clinical and serological effect of a gluten-free diet in Border Terriers with epileptoid cramping syndrome. J Vet Intern Med 2015;29:1564-1568.

- https://www.fda.gov/animalveterinary/newsevents/cvmupdates/ucm613305.htm

Autres articles de ce numéro

Partager sur les réseaux sociaux