Dentisterie des jeunes chats et chiens

L’incidence et la gravité des affections orales (maladie parodontale, par exemple) augmentent avec l’âge ; mais les jeunes animaux peuvent également souffrir de troubles oraux ou dentaires.

Article

Points clés

L’examen oral doit faire partie de tout examen clinique ; la détection et le traitement précoces des maladies orales chez les jeunes animaux peuvent souvent permettre de prévenir de futurs problèmes.

La confirmation du diagnostic de maladie orale passe souvent par l’utilisation des radiographies dentaires et intra-orales.

Si l’examen clinique révèle l’absence de certaines dents, une radiographie est essentielle pour exclure l’hypothèse de dents incluses ou enclavées.

Les fractures dentaires, même celles des dents temporaires, doivent toujours être traitées.

Les dents de lait persistantes doivent toujours être extraites dès l’éruption des dents adultes correspondantes.

Introduction

L’incidence et la gravité des affections orales (maladie parodontale, par exemple) augmentent avec l’âge ; mais les jeunes animaux peuvent également souffrir de troubles oraux ou dentaires. Le diagnostic et le traitement précoces de ces maladies sont essentiels et peuvent souvent permettre de prévenir le développement ultérieur de graves problèmes ; il est donc important d’examiner la cavité orale des jeunes animaux lors de chaque examen clinique. A ce sujet, la question du caractère héréditaire d’une anomalie orale se pose souvent et se révèle difficile à élucider dans de nombreux cas ; une anamnèse détaillée (traumatisme, infection, changements similaires chez les animaux apparentés…) peut aider à y répondre, et dans l’hypothèse d’une maladie héréditaire, des recommandations doivent être données en matière de reproduction. Que l’anomalie soit héréditaire ou non, la priorité doit toujours être donnée au traitement, et cet article passe en revue certains des problèmes oraux et dentaires fréquemment rencontrés chez les jeunes animaux avant l’éruption de la totalité des dents définitives.

Troubles du développement dentaire

Nombre de dents

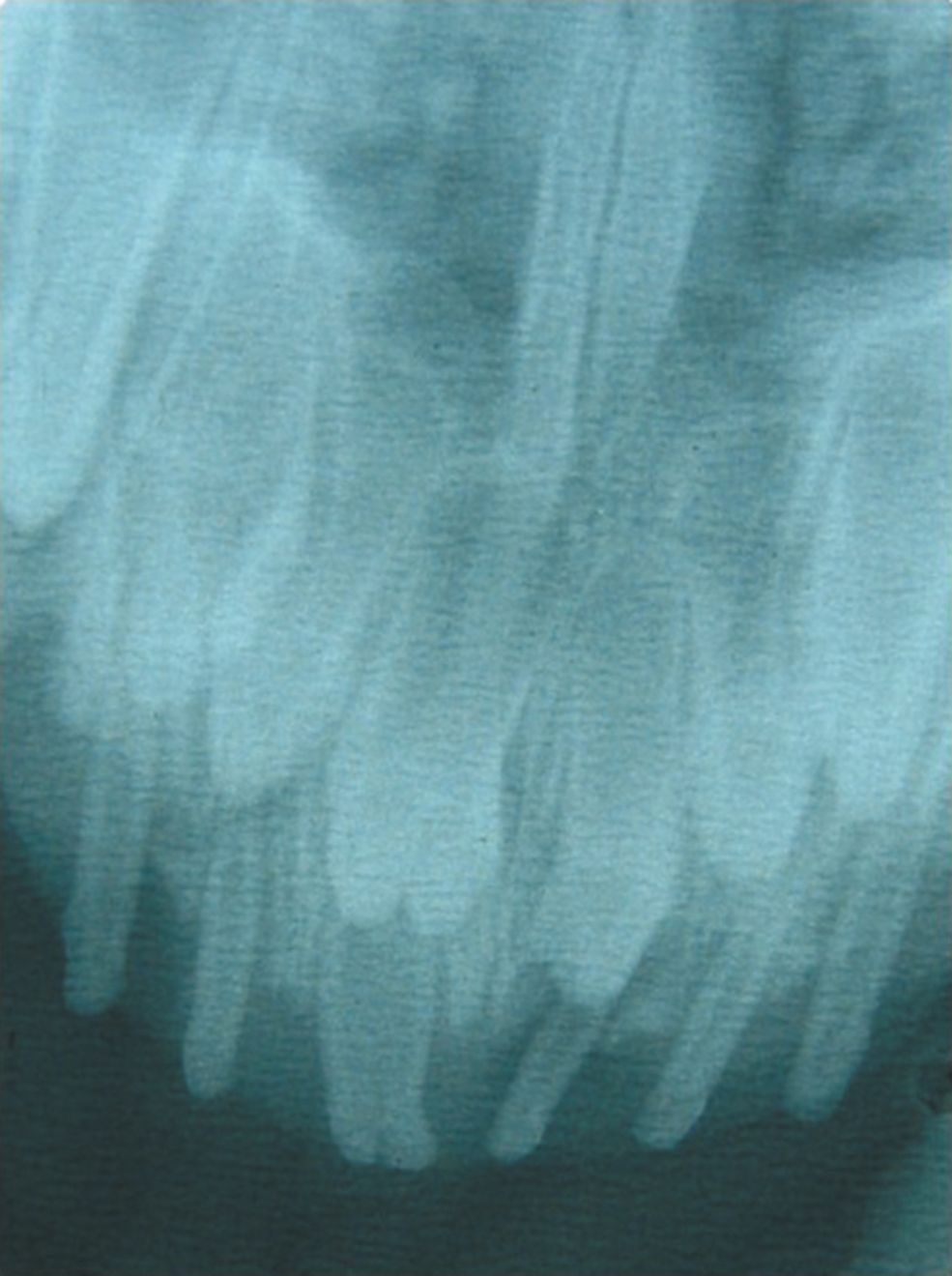

L’absence totale (anodontie) ou presque totale (oligodontie) de dents est rare ; cette anomalie est souvent liée à un trouble systémique (dysplasie ectodermique, par exemple). En revanche, l’absence d’une ou de quelques dents (hypodontie) est plus fréquente (Figure 1). Chez les petites races canines brachycéphales notamment, les premières prémolaires ou dernières molaires sont souvent absentes. L’aplasie congénitale de certaines dents est généralement héréditaire, mais un traumatisme ou une infection pendant le développement dentaire (avant l’âge de 3 mois) peut également être à l’origine de l’absence de dents. L’hypodontie touche plus souvent les dents définitives que les dents temporaires. Quand une dent de lait manque, dans la plupart des cas (mais pas tous) la dent définitive associée manquera aussi. S’il manque des dents, une radiographie devra toujours être réalisée pour exclure l’hypothèse de dents incluses ou enclavées. L’hypodontie est un problème principalement esthétique qui ne nécessite aucun traitement, mais elle peut dans certaines races, en fonction du standard, exclure l’individu de la reproduction [1] [2]. La présence de dents surnuméraires (hyperdontie) peut s’observer sur les dents temporaires aussi bien que définitives, et elle peut elle aussi être héréditaire ou liée à des problèmes survenus pendant le développement dentaire. Les incisives ou les prémolaires sont les plus souvent concernées (Figure 2). Là encore, des radiographies doivent être réalisées pour faire la différence entre des dents surnuméraires et des dents incomplètement séparées (voir ci-dessous) ou des temporaires persistantes. Les dents surnuméraires peuvent entraîner des problèmes d’éruption, de rotation ou de déviation des dents adjacentes. En outre, les dents en rotation accumulent plus de plaque, ce qui les prédispose à la maladie parodontale. Dans ce cas, il faudra extraire la dent la plus anormale en termes de taille, de forme ou de position. Mais si l’hyperdontie ne pose aucun problème clinique, elle ne nécessitera aucun traitement [1] [2].

Anomalie de forme

- Gémination, fusion ou concrescence

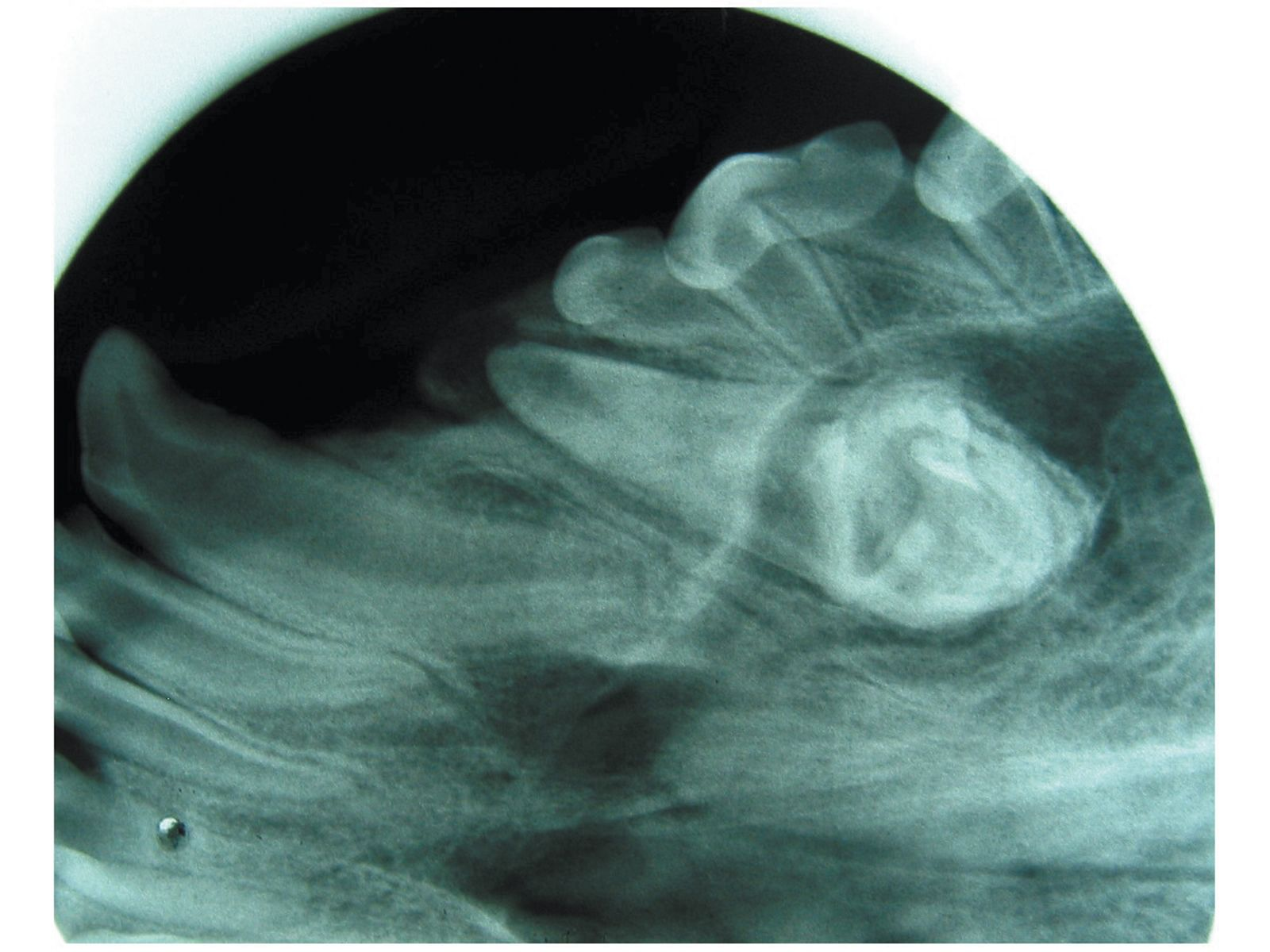

La gémination, ou dédoublement, est la division partielle ou complète d’un bourgeon dentaire. La conséquence la plus fréquente est la présence d’une dent à une racine et deux couronnes plus ou moins séparées. La gémination concerne souvent les incisives et peut affecter les dents temporaires comme définitives (Figure 3a et b).

La fusion est l’union de deux bourgeons dentaires, et peut concerner toute la longueur de la dent ou uniquement la racine, selon le stade du développement dentaire où la fusion a lieu. La pulpe des deux dents peut également fusionner (Figure 4a et b). Les causes de ces deux anomalies sont inconnues, bien que des facteurs traumatiques et/ou génétiques aient été avancés [1].

La concrescence est la fusion de deux dents adjacentes par le cément de leurs racines ; un chevauchement des racines ou un traumatisme pourrait en être à l’origine.

Toutes ces anomalies ne nécessitent habituellement aucun traitement, sauf si elles entraînent des conséquences cliniques telles qu’une maladie parodontale ou endodontique. Si un traitement est préconisé, des radiographies préopératoires sont essentielles pour décider de la marche à suivre, car les racines présentent souvent des anomalies de nombre ou de forme, et des affections pulpaires peuvent être présentes [1].

- Dilacération

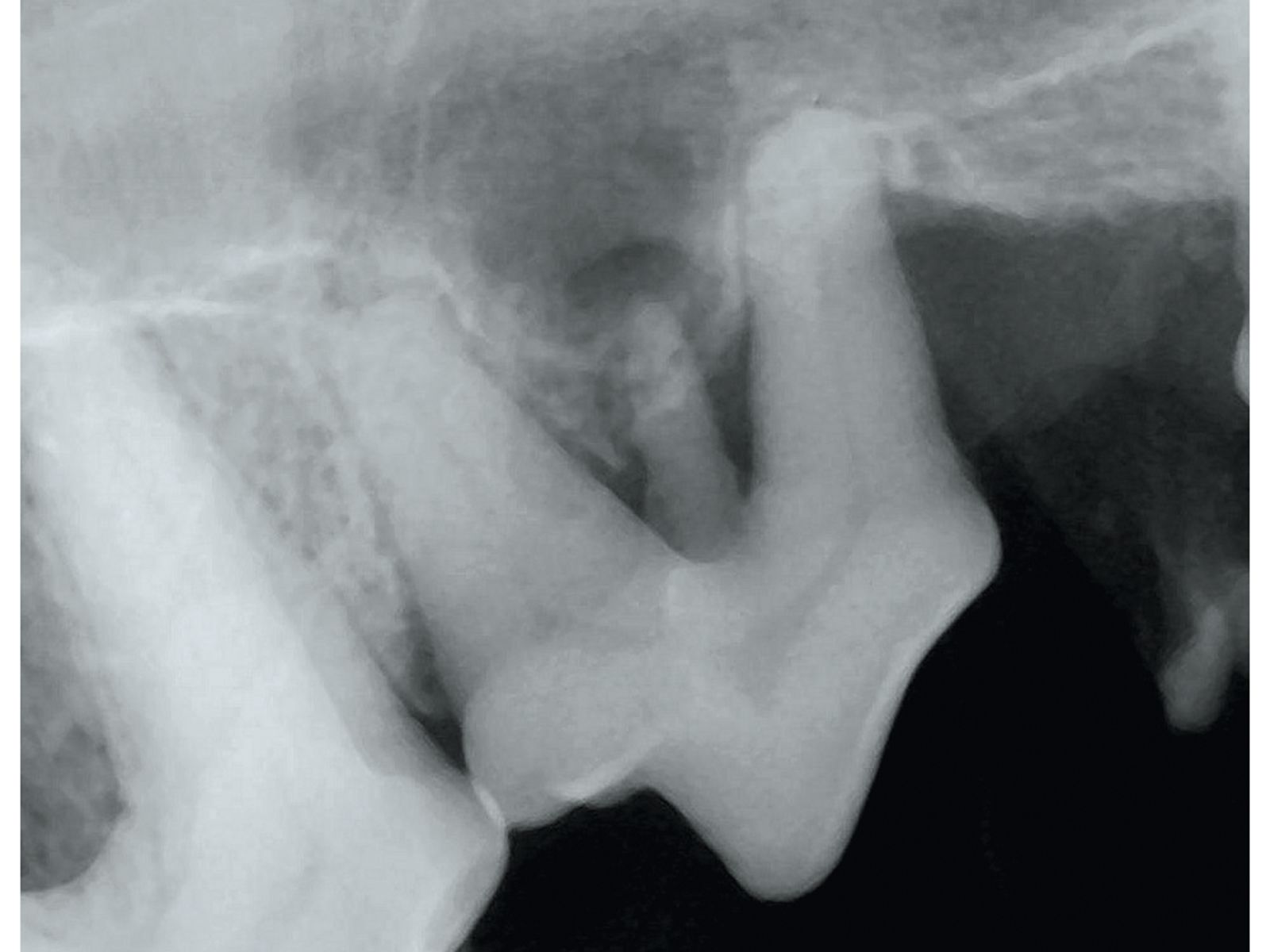

Cela correspond à la coudure de la couronne ou de la racine d’une dent, généralement provoquée par un traumatisme survenu pendant le développement dentaire (Figure 5a-c). Les dilacérations coronaires peuvent constituer un problème purement esthétique, mais la surface dentaire est souvent rugueuse et irrégulière, favorisant la rétention de plaque et le développement ultérieur d’une maladie parodontale. Les dilacérations radiculaires posent problème lors d’extraction dentaire ou de traitement endodontique. Des radiographies préopératoires sont encore nécessaires pour ces cas. Les dilacérations sévères peuvent parfois compromettre l’éruption des dents touchées [1] [3].

- Invagination

L’invagination dentaire (dens invaginatus ou dens in dente) est un trouble rare d’étiologie inconnue dans lequel l’émail et la dentine s’invaginent dans la chambre pulpaire au cours du développement ; l’invagination peut se limiter à la couronne ou s’étendre aux racines. Cliniquement, cela peut entraîner l’exposition de la pulpe, pré-disposant celle-ci aux infections, avec nécrose pulpaire et inflammation péri-apicale consécutives. Une maladie parodontale peut également se développer du fait d’une rétention accrue de plaque dentaire [1] [3].

- Racines surnuméraires

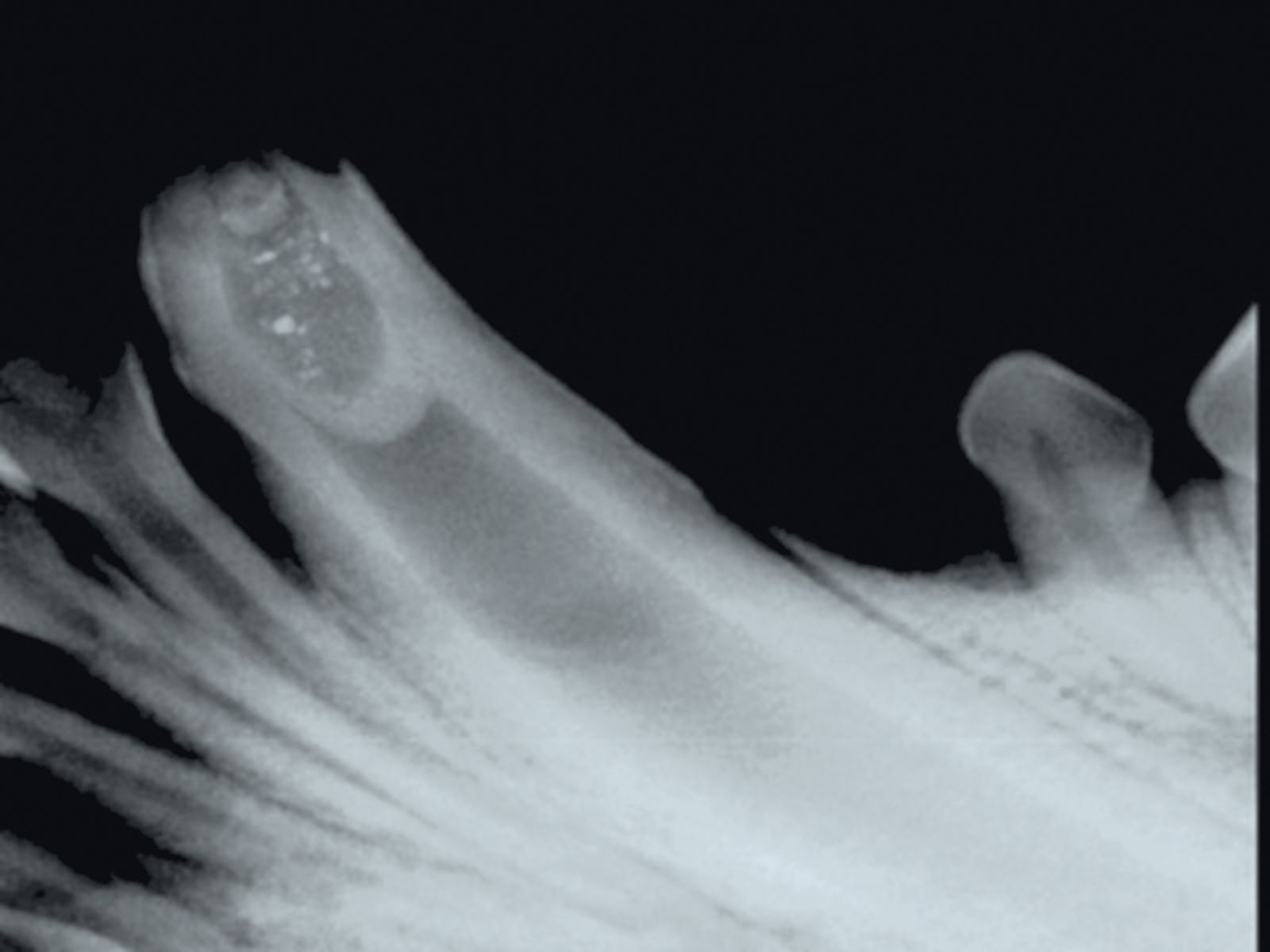

Les racines surnuméraires concernent le plus souvent la P3 maxillaire chez le chien, et les 2e et 3e prémolaires maxillaires chez le chat, mais sont parfois localisées ailleurs (Figure 6). Il est important de réaliser une évaluation radiologique quand une extraction ou un traitement endodontique de la dent concernée sont envisagés [1].

Anomalies de structure des tissus durs de la dent

Divers problèmes de développement, d’origines variées, peuvent entraîner des anomalies structurelles (dysplasies) des tissus durs (émail et dentine) des dents. En règle générale, ces dysplasies sont acquises (suite à un traumatisme ou une infection, par exemple) et peuvent concerner soit l’émail, soit la dentine ou soit la totalité de la dent (odontodysplasie).

Il existe trois types de dysplasie de l’émail : l’hypoplasie, l’hypomaturation et l’hypominéralisation. L’hypoplasie amélaire est caractérisée par une quantité insuffisante d’émail. Ces insuffisances d’émail peuvent être focales ou multifocales, et les couronnes des dents touchées peuvent présenter à la fois de l’émail dysplasique et des zones d’émail normalement formé. L’hypomaturation et l’hypominéralisation amélaires correspondent à une anomalie de développement de la matrice de l’émail, entraînant la formation d’un émail de moindre dureté s’usant rapidement.

Les dysplasies congénitales (d’origine génétique) sont très rares et incluent l’amélogenèse imparfaite (dysplasie de l’émail) et la dentinogenèse imparfaite (dysplasie de la dentine). Les dysplasies acquises de l’émail sont fréquentes chez le chien mais assez rares chez le chat. Elles sont dues à des agressions par agents externes survenues pendant la formation de l’émail (jusqu’à l’âge de 3 mois environ) et l’étendue des lésions amélaires dépend de l’intensité de l’agression, de la durée de ses effets et du stade de formation amélaire pendant lequel elle intervient. En principe, n’importe quelle maladie systémique - maladie de Carré, par exemple - ainsi que les dénutritions juvéniles sévères, peuvent entraîner une dysplasie amélaire au cours du développement dentaire de plusieurs voire de la totalité des dents. Il peut exister des zones d’émail normal, dont le développement a eu lieu avant l’affection en cause (Figure 7).

Notons que des effets locaux de type traumatisme ou inflammation (jeux de mordant excessifs, fractures d’une dent temporaire avec exposition pulpaire et inflammation péri-apicale consécutive, extraction de dent temporaire mal réalisée, par exemple) peuvent également entraîner des dysplasies amélaires, mais celles-ci ne concernent généralement qu’une seule dent (Figure 8).

Cliniquement, les dents atteintes de dysplasie amélaire montrent des défauts d’émail variables mais étendus. Au moment de l’éruption des dents, ces défauts ont généralement une couleur blanche, même si l’émail est parfois transparent. Ces défauts deviennent rapidement jaunes ou marron du fait d’un dépôt de pigments alimentaires, et l’émail friable peut facilement s’effriter pendant la mastication. La dentine fraîchement exposée est douloureuse car ses tubules sont mis à nu, mais la douleur s’atténue au fur et à mesure que les odontoblastes pulpaires forment la dentine cicatricielle. Dans les cas graves cependant, l’irritation peut entraîner une pulpite ou une nécrose pulpaire, et les dents atteintes de dysplasie amélaire doivent être évaluées par radiographie afin d’exclure des complications de type lésions péri-apicales.

Les dents touchées peuvent présenter une surface très rugueuse, favorisant l’accumulation de plaque et de tartre et augmentant ainsi le risque de maladie parodontale. Le traitement a pour objectif de combler les tubules dentinaires exposés ; les défauts localisés doivent être comblés avec une résine composite, mais lors de défauts très étendus, une couronne peut être posée. Ces mesures redonnent également une surface lisse à la dent, réduisant le risque de maladie parodontale. Mais ces dents nécessiteront ensuite une bonne hygiène dentaire (brossage quotidien), et les aliments préparés à visée dentaire peuvent se révéler utiles pour aider à réduire l’accumulation de plaque et la formation du tartre. Les dents présentant déjà des lésions péri-apicales nécessitent un traitement endodontique ou une extraction [1] [2] [4] [5].

Fractures dentaires

| Étape 1 | Vérifier la vitalité de la pulpe ; elle doit être rouge et saigner au sondage doux. |

| Étape 2 | Réaliser une radiographie dentaire pour exclure les signes de nécrose pulpaire (radiotransparence périapicale, diamètre pulpaire supérieur à celui de la dent controlatérale). |

| Étape 3 | Isoler la dent à traiter avec une digue et désinfecter au gluconate de chlorhexidine. |

| Étape 4 | Extraire la partie inflammatoire de la pulpe et, par irrigation stérile, créer une cavité suffisamment profonde pour l’obturation. |

| Étape 5 | Contrôler les saignements à l’aide de bandes de papier ou tampons d’ouate stériles humides. |

| Étape 6 | Coiffage direct à l’hydroxyde de calcium ou au MTA (mineral trioxide aggregate). |

| Étape 7 | Appliquer une base intermédiaire en support de la restauration finale. |

| Étape 8 | Appliquer la restauration finale. |

| Étape 9 | Evaluer par une radiographie postopératoire. |

| Étape 10 | Refaire une radiographie après 6 mois. |

Lors de fracture de dent immature avec nécrose pulpaire, une apexification (induction d’une fermeture apicale par formation d’une barrière minéralisée) peut être tentée (Tableau 2). Le pronostic de ce traitement est néanmoins réservé. Pour les options thérapeutiques décrites lors de fracture de dent définitive immature, un suivi radiologique régulier est nécessaire pour pouvoir identifier et traiter au plus vite une éventuelle lésion péri-apicale [2][3][4][6][7][8].

| Étape 1 | Radiographie pour déterminer la longueur de la racine. |

| Étape 2 | Isoler la dent à traiter avec une digue et désinfecter au gluconate de chlorhexidine. |

| Étape 3 | Enlever la pulpe nécrosée, nettoyer soigneusement le canal radiculaire par irrigation stérile (éviter la sur-instrumentation) et sécher avec des bandes de papier stériles. |

| Étape 4 | Obturer complètement le canal radiculaire avec de l’hydroxyde de calcium pour favoriser la formation de tissu minéralisé à l’apex. |

| Étape 5 | Appliquer une restauration temporaire. |

| Étape 6 | Remplacer l’hydroxyde de calcium à intervalles réguliers (4-8 semaines) après évaluation radiographique pour vérifier la formation de tissu minéralisé obturant le canal. |

| Étape 7 | Traitement canalaire classique (RCT). |

| Étape 8 | Evaluer par une radiographie postopératoire. |

| Étape 9 | Refaire une radiographie après 6 mois. |

| ALTERNATIVE [7] | |

| Étape 1-3 | Idem étapes 1-3 ci-dessus. |

| Étape 4 | Obturer l’apex avec du MTA (mineral trioxide aggregate), appliquer une base intermédiaire de ciment verre-ionomère sur le MTA et terminer immédiatement le traitement canalaire et la restauration. |

| Étape 5 | Evaluation radiographique. |

| Étape 6 | Refaire une évaluation radiographique après 6 mois. |

Troubles de l’éruption de dents définitives

Persistance des dents temporaires

Avant la chute d’une dent temporaire, ses racines sont résorbées de sorte que celle-ci tombe et laisse place à la dent définitive. Les dents temporaires persistantes sont des dents qui, au moment de l’éruption des dents définitives, sont toujours présentes. Elles sont fréquentes chez les chiens de races petite ou naine mais sont rares chez les chiens de grande race et les chats ; une composante héréditaire est suspectée. La persistance des dents de lait entraîne souvent une déviation des dents définitives car elle bloque la position physiologique de ces dernières. L’éruption des dents définitives se fait le plus souvent en face linguale ou palatine des dents de lait ; seule l’éruption de la canine maxillaire se fait en mésial de la dent de lait correspondante (Figures 11a et b). Le chevauchement qui résulte de la persistance de dents temporaires prédispose à la maladie parodontale. C’est pour ces raisons qu’il faut toujours extraire ces dents. Une radiographie pré-opératoire aide à identifier la dent à conserver et montre le degré de résorption radiculaire des dents de lait. Les dents temporaires doivent être extraites délicatement car leurs racines longues et fines se cassent facilement. Il faut prendre soin à ne pas abîmer les dents définitives. Dans les cas difficiles, ou pour extraire des racines fracturées, une alvéolectomie chirurgicale est recommandée [1] [2] [3] [4] [9].

Inclusions et enclavements dentaires

Les dents enclavées et incluses sont des dents qui n’ont pas débuté leur éruption. Dans le cas des dents enclavées, il existe une barrière physique sur le trajet d’éruption qui empêche la dent de sortir (présence d’autres dents, de vestiges de dents de lait, gencives très dures...), alors qu’un tel obstacle n’existe pas dans le cas des dents incluses. Il faut distinguer dents enclavées ou incluses et dents manquantes, et une radiographie est donc obligatoire chaque fois que l’examen clinique révèle l’absence d’une dent. Les dents en rétention dans la mâchoire peuvent entraîner la formation d’un kyste dentigère, susceptible d’engendrer une large résorption osseuse et des lésions des dents adjacentes (Figure 12).

Malocclusions dentaires et squelettiques

Les malocclusions sont plus fréquentes chez le chien que chez le chat. Un traitement est indiqué si la santé de l’animal est en jeu, mais n’est pas nécessaire si le problème est purement esthétique. En cas de malposition dentaire sur une arcade de longueur normale, la malocclusion est dite « dento-alvéolaire », alors qu’elle est dite « baso-squelettique » si les arcades présentent une différence de longueur. S’il n’existe pas de cause évidente, ou si les anomalies des mâchoires ne peuvent s’expliquer par un problème de développement ou un traumatisme, une composante héréditaire est à supposer. La malocclusion peut déjà exister avec la denture temporaire ou bien apparaître avec la denture définitive. Les options thérapeutiques des malocclusions incluent l’extraction ou le stripping (réduction diamétrale de la couronne) de la dent concernée, ou des corrections orthodontiques.

La linguoversion, ou déviation linguale des canines inférieures du chien, est une malocclusion fréquente qui doit toujours être traitée. Une description détaillée complète dépasse le cadre de cet article mais il convient de faire quelques remarques. Si les canines mandibulaires temporaires sont déviées lingualement et s’impactent dans le palais, cela peut entraîner un verrouillage du maxillaire et de la mandibule, risquant d’altérer la croissance de la mâchoire. Il est fréquent que les chiens atteints de ce problème présentent déjà une rétrognathie (Figure 13), dans ce cas, une extraction des canines inférieures doit être réalisée au plus tôt ; cela supprime immédiatement la douleur provoquée par l’impact des dents dans le palais et permet à la mandibule de se développer correctement.

L’approche de ce problème chez l’adulte doit, à l’inverse, viser à conserver les dents concernées ; les options incluent la correction orthodontique de la malocclusion ou le raccourcissement des canines inférieures. La correction orthodontique implique l’utilisation de vis d’expansion ou de plans inclinés qui replacent les dents dans une position atraumatique pour le palais (Figures 14a et b). Le raccourcissement des canines inférieures permet de supprimer immédiatement la douleur provoquée par les dents qui viennent s’impacter dans le maxillaire, mais un traitement endodontique est alors nécessaire car la pulpe se retrouve presque toujours exposée quand la dent est raccourcie. En outre, une pulpotomie partielle et un coiffage pulpaire direct doivent être réalisés, car les racines des dents concernées sont généralement encore immatures (Tableau 1). Pour tout savoir sur la correction orthodontique, le praticien est invité à se reporter à la littérature relative [1] [2] [3] [10] [11].

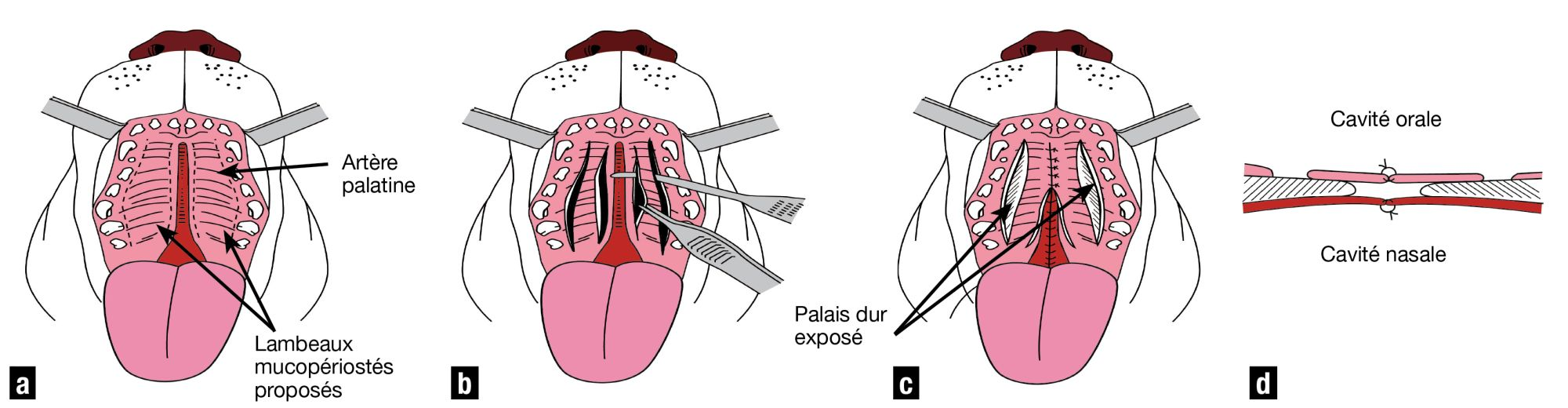

Fentes palatines

Une fente palatine résulte d’un défaut partiel ou total de fusion des feuillets palatins pendant le développement fœtal, et se traduit cliniquement par un défaut de substance du palais primaire (os incisif) et/ou secondaire (os maxillaire et palatin et voile du palais) (Figure 15). En conséquence, l’animal atteint est incapable de téter ; des aliments passent souvent dans l’appareil respiratoire, entraînant des pneumonies. Cliniquement, l’animal présente une toux et des éternuements, et du lait apparaît sur sa truffe quand il tête. Ces animaux montrent fréquemment un retard de croissance et sont souvent euthanasiés. Si une correction chirurgicale est envisagée, l’animal devra être nourri à la sonde plusieurs fois par jour jusqu’à ce qu’il ait atteint une taille raisonnable ; l’intervention pourra généralement être tentée vers l’âge de 2 à 4 mois, quand l’animal sera assez grand pour que les tissus oraux soient bien mobilisables et autorisent une fermeture de la fente palatine. L’intervention doit être judicieusement planifiée car la première tentative offre les meilleures chances de réussite ; malgré tout, il sera souvent nécessaire de ré-intervenir pour obtenir une fermeture complète de la fente.

Conclusion

Le praticien qui néglige les affections ou anomalies dentaires du jeune, en pensant que le développement de la denture adulte réglera tout, ne rend pas service à l’animal. C’est en connaissant les problèmes dentaires susceptibles de toucher les jeunes animaux, et en étant sensibilisé à la pathologie et à une approche consciencieuse du traitement, que celui-ci pourra apporter aux chiots ou chatons développant un quelconque problème les soins appropriés et les bénéfices durables associés.

Jan Schreyer

Dr vétérinaire, Dip. EVDC

Allemagne

Le Dr Schreyer achève ses études vétérinaires à l’Université de Leipzig en 1993 et obtient son doctorat en 1997. Depuis 1993, il travaille avec son épouse dans sa clinique pour petits animaux où il se consacre surtout à la dentisterie. Depuis 2004, il est diplômé EVDC et de 2010 à 2012, il a présidé la Société Européenne de Dentisterie Vétérinaire. Il est actuellement Vice-Président de la Société Allemande de Médecine Dentaire Vétérinaire.

Références bibliographiques

- Verhaert L. Developmental oral and dental conditions. In: Tutt C, Deeprose J, Crossley D. (eds) BSAVA Manual of Canine and Feline Dentistry 3rd ed. Gloucester: BSAVA 2007;77-95.

- Eickhoff M. Das junge Tier. In: Eickhoff M. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde bei Klein- und Heimtieren. Stuttgart: Enke Verlag 2005;42-61.

- Hale FA. Juvenile Veterinary Dentistry. In: Holmstrom SE (ed). Vet Clin North Am Small Anim Pract. Dentistry 2005;35(4):789-817.

- Wiggs RB, Lobprise HB. Pedodontics. In: Wiggs RB, Lobprise HB (eds) Veterinary Dentistry – Principals and Practice. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997;167- 185.

- Taney KG, Smith MM. Composite restoration of enamel defects. J Vet Dent 2007;24(2):130-134

- Niemiec BA. Fundamentals of endodontics. In: Holmstrom SE (ed). Vet Clin North Am Small Anim Pract. Dentistry 2005;35(4):837-868.

- Niemiec BA, Mulligan TW. Vital pulp therapy. J Vet Dent 2001;18(3):154-156.

- Juriga S, Manfra Maretta S, Niederberger V. Mineral Trioxide Aggregate (MTA) for apexification of non-vital immature permanent teeth. J Vet Dent 2007; 24(4):274-277.

- Hobson P. Extraction of retained primary canine teeth in the dog. J Vet Dent 2005;22(2):132-137

- Ulbricht RD, Manfra Maretta S. Orthodontic treatment using a direct acrylic inclined plane. J Vet Dent 2005;22(1):60-65.

- Legendre LF. Building a telescopic inclined plane intraorally. J Vet Dent 2010; 27(1):62-65.

- Taney K. Secondary cleft palate repair. J Vet Dent 2008;25(2):150-153.

- Beckman B. Repair of secondary cleft palate in the dog. J Vet Dent 2011;28(1):58.

Autres articles de ce numéro

Partager sur les réseaux sociaux