Trapianto renale felino

Il trapianto renale è stato introdotto negli Stati Uniti come opzione per il trattamento della nefropatia felina ed è ancora una procedura molto specialistica; in questo articolo Lillian Aronson ripercorre per noi la tecnica, gli aspetti etici, e le possibili insidie. Un documento che sarà utile a tutti i veterinari di base che si occupano di piccoli animali.

Punti Chiave

Il trapianto renale può essere una valida opzione per alcuni gatti affetti da insufficienza renale acuta e cronica.

La selezione rigorosa dei casi è una parte essenziale della valutazione del paziente, al fine di prevenire le complicanze gravi e potenzialmente letali.

L'immunosoppressione permanente postoperatoria consiste in una combinazione di ciclosporina, un inibitore della calcineurina e prednisolone, un glucocorticoide.

Per ragioni etiche, il proprietario del gatto trapiantato s'impegna ad adottare il donatore.

Introduzione

Il trapianto renale nel gatto è sempre più accettato come opzione terapeutica per pazienti affetti da insufficienza renale cronica precoce scompensata, ma anche in casi di insufficienza renale acuta irreversibile. Dalla sua introduzione in Medicina Veterinaria nel 1987, si stima che in vari centri negli Stati Uniti siano stati eseguiti dai 600 ai 700 casi di trapianto renale felino. Il successo della tecnica nel gatto è da attribuire ad una serie di fattori, tra cui l'uso della ciclosporina per la terapia immunosoppressiva, lo sviluppo e perfezionamento di tecniche microchirurgiche specifiche per la procedura, e l'uso di un allotrapianto da un donatore non correlato o correlato [1]. Un trapianto riuscito può determinare nel paziente la scomparsa dei segni clinici associati alla nefropatia, un incremento ponderale, un miglioramento complessivo della qualità di vita e un tempo di sopravvivenza maggiore rispetto alla sola gestione medica [2].

Informare il proprietario

È importante che i proprietari comprendano che questa procedura comporta un impegno finanziario e, spesso, emotivo a lungo termine, così come l'obbligo ad una gestione postoperatoria prolungata, e che tutto ciò non va sottovalutato. L'obiettivo della procedura è migliorare la qualità di vita del paziente, ma non è una cura e possono emergere complicanze. Inoltre, sebbene la terapia medica, che comprende fluidoterapia sottocutanea, alimentazione ad hoc (renale), terapia ormonale che stimoli la produzione di globuli rossi, l'uso di chelanti del fosforo, farmaci per l'ipertensione e gastroprotettori, possa essere spesso interrotta dopo il trapianto, è necessaria una terapia immunosoppressiva a vita per prevenire il rigetto dell'allotrapianto. Il proprietario deve essere informato dei rischi della procedura e cosciente del fatto che il suo animale potrebbe essere scartato come potenziale candidato se difficilmente gestibile o qualora non superi un qualsiasi aspetto del suo screening clinico. L’impegno finanziario comprende i costi per animale ricevente e donatore durante il prericovero, nonché i costi una volta che il paziente venga dimesso. Questi comprendono tutte le visite cliniche per eseguire gli accertamenti ematologici e le visite di controllo, nonché i costi per le eventuali complicanze che dovessero emergere. Prima di eseguire la procedura, il proprietario dovrà identificare un veterinario e una struttura che s'impegnino a effettuare un follow-up a lungo termine e siano disposti a fornire assistenza h24 in caso emergano complicanze. Inoltre, a prescindere dall'esito, il proprietario dovrà adottare il gatto donatore per tutta la sua vita.

Screening del ricevente e del donatore

Ricevente

Lo screening approfondito del potenziale ricevente è atto a prevenire le complicanze della procedura, e viene generalmente eseguito dal veterinario referente in collaborazione con il gruppo che eseguirà il trapianto. I gatti non devono presentare comorbidità, tra cui UTI ricorrenti, cardiomiopatie di grado significativo, leucemia felina [FeLV] o immunodeficienza felina [FIV] o neoplasie. Condizioni come urolitiasi da ossalato di calcio, IBD e/o anamnesi di infezione delle vie respiratorie superiori non sono note controindicazioni alla procedura, poiché presso la struttura dell'autrice tali gatti sono stati trapiantati con successo [3].

|

Tabella 1. Valutazione preoperatoria per un potenziale gatto ricevente di trapianto renale.

Anche se il momento esatto in cui intervenire è ancora oggetto di dibattito, l'autrice raccomanda l'intervento in pazienti con insufficienza renale acuta irreversibile o con malattia cronica che mostrano segni di scompenso, tra cui perdita di peso continua e peggioramento dell'azotemia e dell'anemia nonostante la terapia medica [4] [5]. Pazienti clinicamente stabili possono deteriorare rapidamente e morire senza segni precedenti di scompenso. Sebbene non vi sia un limite di età stabilito per la procedura, l'età del ricevente è associata alla sopravvivenza dopo la dimissione. Uno studio ha identificato un tasso di mortalità maggiore nei primi 6 mesi dopo la chirurgia per gatti sopra i 10 anni, mentre un altro studio ha identificato una diminuzione nel tempo mediano di sopravvivenza all'aumentare dell'età [2] [6].

Attualmente, la valutazione del potenziale ricevente comprende esami di laboratorio (gruppo sanguigno e cross-matching, esame emocromocitometrico completo [CBC], biochimica sierica ed esami di funzionalità tiroidea), valutazione del tratto urinario (esame delle urine, urinocoltura, rapporto proteine urinarie/creatinina urinaria, radiografia ed ecografia addominale), valutazione cardiaca (radiografia toracica, elettrocardiografia, ecocardiografia e misurazione della pressione sistemica), screening per le malattie infettive [FeLV, FIV] e test sierologici per la toxoplasmosi [IgG e IgM]) (Tabella 1). Se un paziente dovesse viaggiare da lontano per arrivare al centro di referenza, è possibile chiedere l'invio di un campione di sangue per il test di compatibilità donatore-ricevente prima della partenza, così da determinare in anticipo se il donatore sia compatibile.

Donatore

La struttura dell'autrice mantiene una colonia di donatori costituita da giovani gatti sani (1-3 anni) adottati da un rifugio. Una volta identificato un donatore per un determinato ricevente, il proprietario del ricevente è obbligato ad adottare il gatto donatore per tutta la durata della sua vita. Il benessere del gatto donatore ha la massima importanza per chi esegue il trapianto. Lavorando nel campo dei trapianti, si conoscono bene le implicazioni etiche della procedura, comprese le preoccupazioni sollevate dagli esperti di bioetica riguardo possibili lesioni e sofferenze provocate dalla procedura, così come gli effetti sulla sopravvivenza a lungo termine. Nel 2016, per risolvere alcune di queste preoccupazioni, è stato condotto presso questa struttura un ampio studio retrospettivo che ha esaminato la morbilità perioperatoria e l'esito a lungo termine dopo nefrectomia unilaterale in 141 donatori di rene [7]. Lo studio ha identificato una morbilità perioperatoria considerata accettabilmente bassa, e un tempo mediano dalla nefrectomia alla dimissione ospedaliera di 3,6 giorni. Il follow-up a lungo termine era disponibile per 99 gatti; l'età mediana di questi gatti all'epoca del follow-up era di 12,2 anni. Tre gatti avevano un'anamnesi di nefropatia cronica stabile (mediana di 6,2 anni dopo l'intervento) e due gatti sono stati trattati con successo per una lesione renale acuta, a 4 e 6 anni dalla chirurgia. Due gatti sono morti per insufficienza renale cronica 12 e 13 anni dopo la chirurgia, e quattro gatti hanno sviluppato un'ostruzione ureterale acuta per urolitiasi da ossalato di calcio (mediana: 7 anni dopo l'intervento). Per questo, durante le visite di controllo annuali, vengono effettuate radiografie addominali, in modo da identificare qualsiasi nuova formazione di calcoli e poterla affrontare di conseguenza.

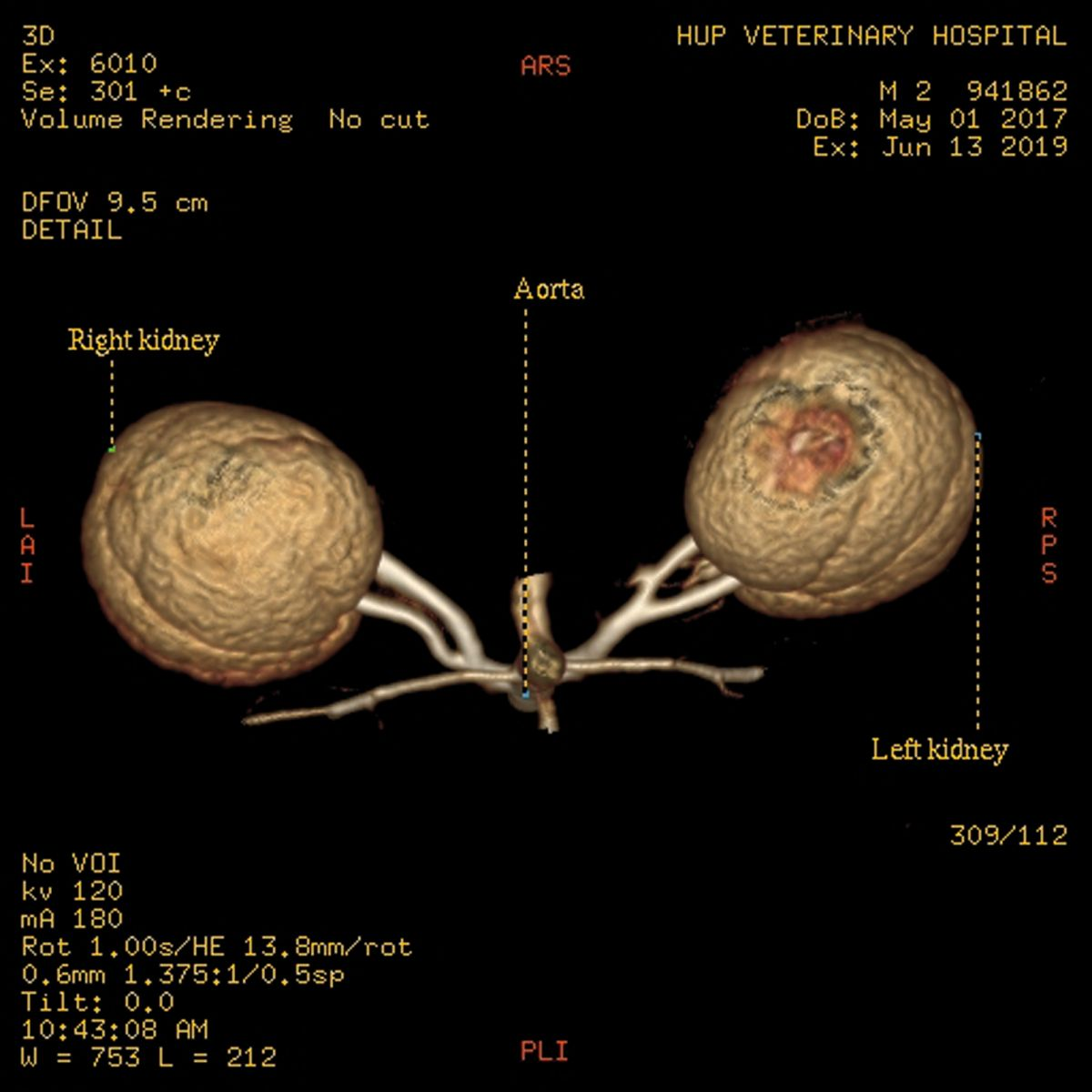

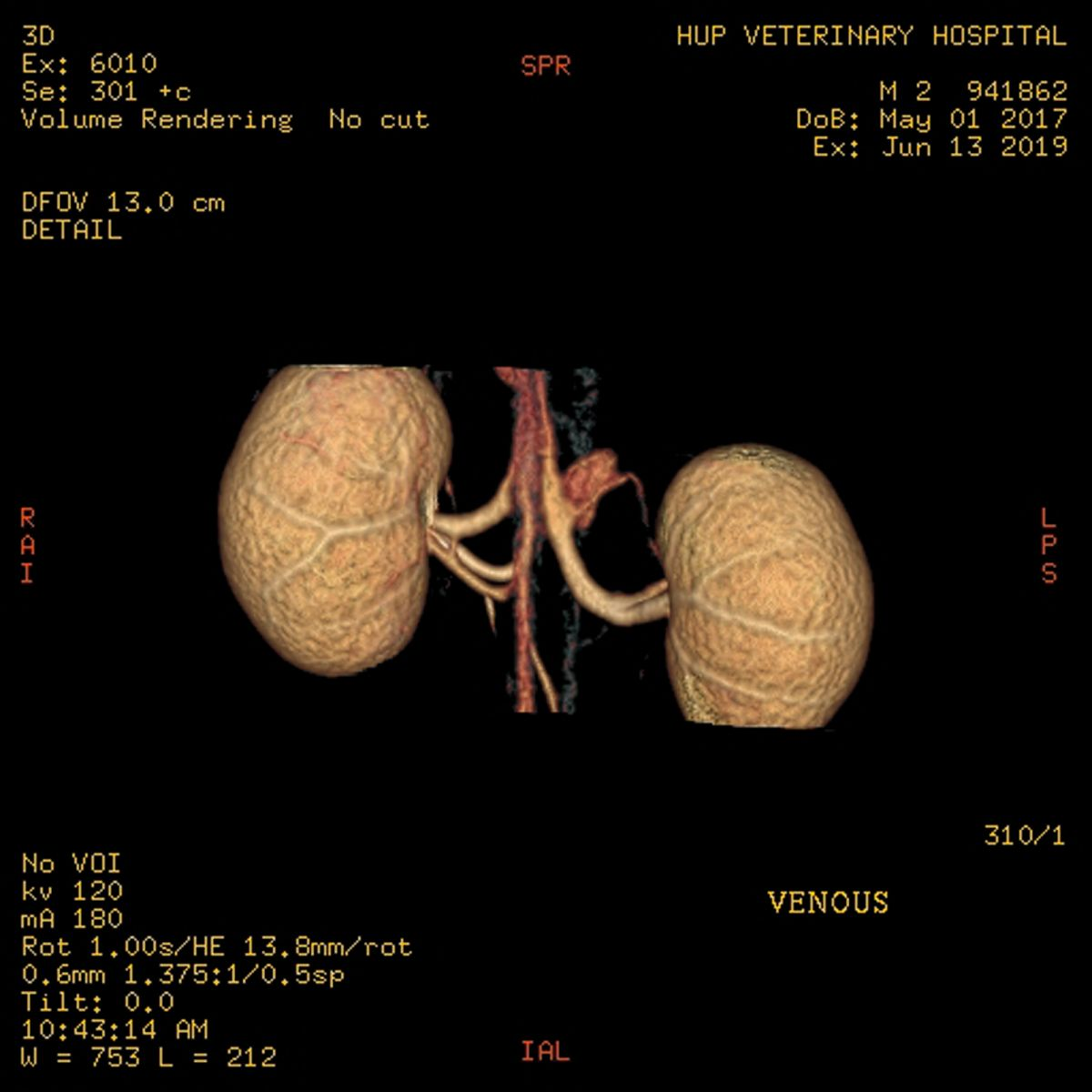

La valutazione standard del donatore include un’angioTC, per valutare la vascolarizzazione renale ed eventuali anomalie del parenchima renale (Figura 1a) (Figura 1b). Altri test essenziali comprendono: CBC e determinazione del gruppo sanguigno, profilo biochimico sierico, esame delle urine ed urinocoltura, test FIV-FeLV e sierologici per la toxoplasmosi (IgG e IgM). Per ogni potenziale donatore che non supera il processo di screening, si trova una famiglia adatta a ospitarlo.

Gestione preoperatoria

La gestione medica – dieta renale appropriata, fluidoterapia, emoderivati, gastroprotettori, chelanti del fosforo e terapia antipertensiva – varia a seconda della condizione clinica del ricevente. Se il paziente è anoressico, s'inserisce un sondino nasogastrico per la nutrizione e prevenire la lipidosi epatica. Date le complicanze osservate con le sonde esofagostomiche in alcuni riceventi in terapia immunosoppressiva cronica, tali sonde non sono più raccomandate dall'autrice in questi pazienti, a meno che non sia assolutamente necessario.

Un trapianto renale riuscito può determinare la scomparsa dei segni clinici di nefropatia nel paziente, un incremento ponderale, un miglioramento complessivo della qualità di vita e un tempo di sopravvivenza prolungato rispetto alla sola gestione medica.

Esistono due protocolli immunosoppressivi per prevenire il rigetto dell'allotrapianto. Quello in uso attualmente presso la struttura dell'autrice consiste nell'associare la ciclosporina (CsA) al prednisolone. La ciclosporina viene usata in formulazione liquida somministrata per via orale, in modo da poter ottenere la dose corretta per ogni singolo gatto. La ciclosporina viene generalmente iniziata 72-96 ore prima del trapianto, mentre la somministrazione di prednisolone generalmente si inizia la mattina della chirurgia. Il giorno prima della chirurgia, viene titolata la concentrazione ematica di ciclosporina (ciclosporinemia) a 12 ore, in modo da regolare la dose orale per la chirurgia. In alcuni pazienti è stata somministrata la vitamina B12 per via intramuscolare per favorire l'assorbimento della ciclosporina dal tratto gastrointestinale. Un altro protocollo, utilizzato da alcuni chirurghi specializzati in trapianti, combina ketoconazolo, ciclosporina e prednisolone, consentendo un'unica somministrazione giornaliera [8] [9]. Con questo protocollo, la ciclosporinemia viene misurata ogni 24 ore. Se vengono identificati segni di epatotossicità, la somministrazione di ketoconazolo deve essere interrotta. Se il gatto è positivo (IgM + IgG) per Toxoplasma gondii, alla terapia immunosoppressiva viene aggiunta la clindamicina e si prosegue in questo modo per tutta la vita del gatto.

Chirurgia

Presso la nostra struttura, la procedura di trapianto dura circa 6-7 ore con un team di 3 chirurghi. Il rene del donatore viene preparato per la nefrectomia. Si preferisce di solito espiantare il rene sinistro dal momento che la vena renale è più lunga, ma si può utilizzare anche il rene destro, se necessario. L'arteria renale e la vena omonima vengono liberate dal grasso e dalla tonaca avventizia, mentre l'uretere viene sezionato fino al punto in cui si unisce alla vescica. È fondamentale prelevare un rene con una singola arteria renale che abbia una lunghezza minima di 0,5 cm nel punto in cui l'arteria si unisce all'aorta [10]. La nefrectomia viene eseguita dopo aver preparato la vascolarizzazione del ricevente a ricevere il rene.

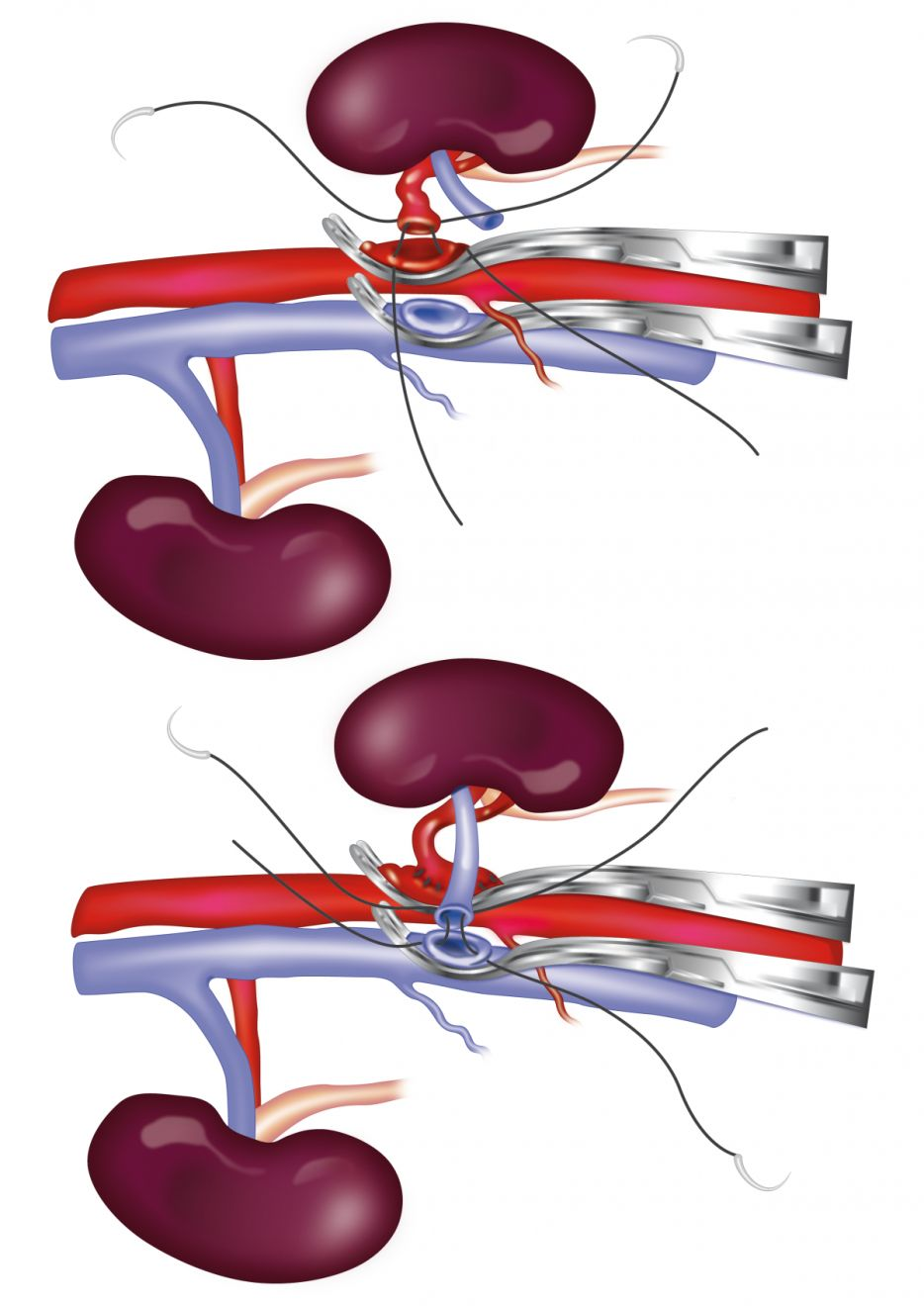

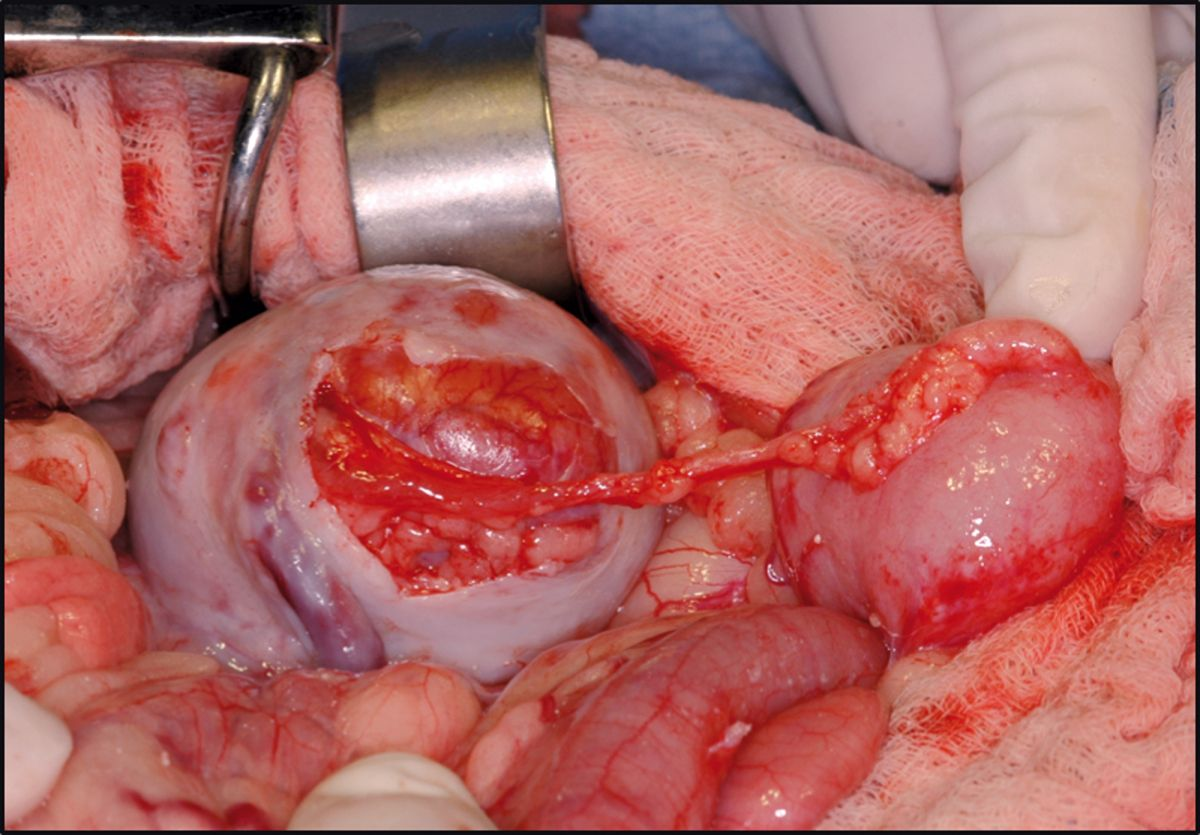

La maggior parte della chirurgia, sul ricevente, viene eseguita tramite microscopio chirurgico. L’organo trapiantato viene irrigato con una soluzione di tamponato fosfato con saccarosio o con soluzione fisiologica eparinizzata, per conservare l'organo; si esegue un’anastomosi termino-laterale fra l'arteria renale e l'aorta addominale utilizzando nylon 8-0 con una sutura continua a punti semplici. Per la vena renale, la stessa anastomosi si esegue sulla vena cava caudale utilizzando seta 7-0 ed una sutura continua a punti semplici (Figura 2) [10]. Al termine si rimuovono le pinze emostatiche; se, come normalmente accade, si verifica una lieve emorragia, questa può essere controllata applicando pressione, mentre eventuali perdite più significative possono richiedere di eseguire ulteriori suture.

In alternativa, si può conservare il rene del donatore in una soluzione ipotermica fino al momento di eseguire la chirurgia. Questa tecnica riduce la necessità di personale e risorse per la procedura.

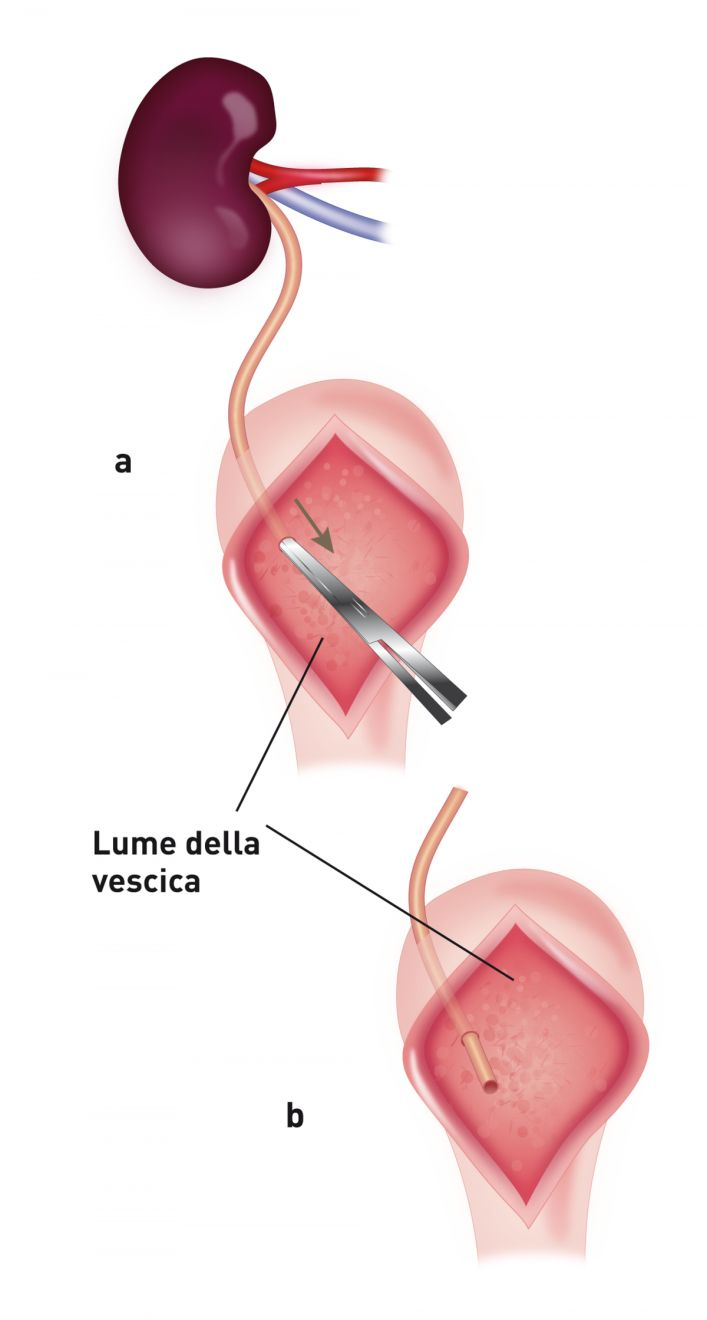

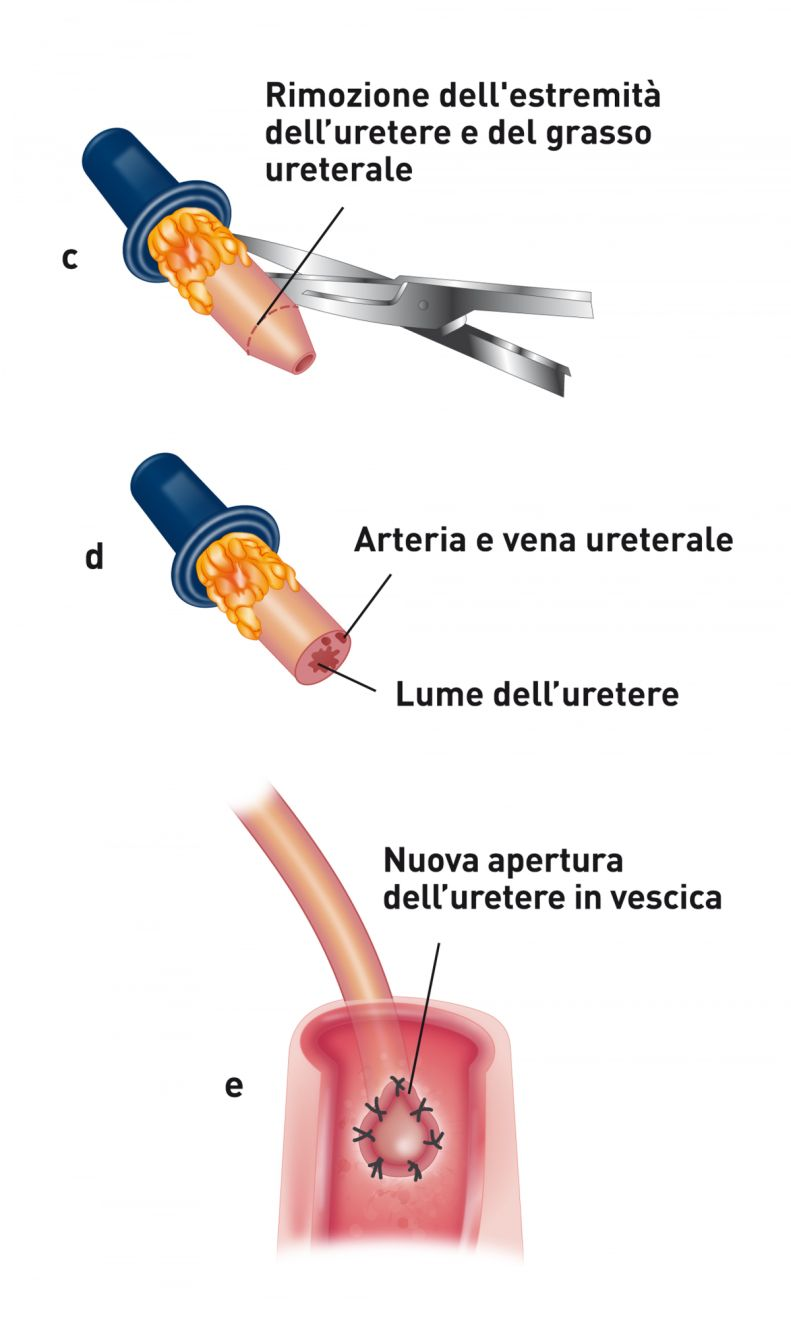

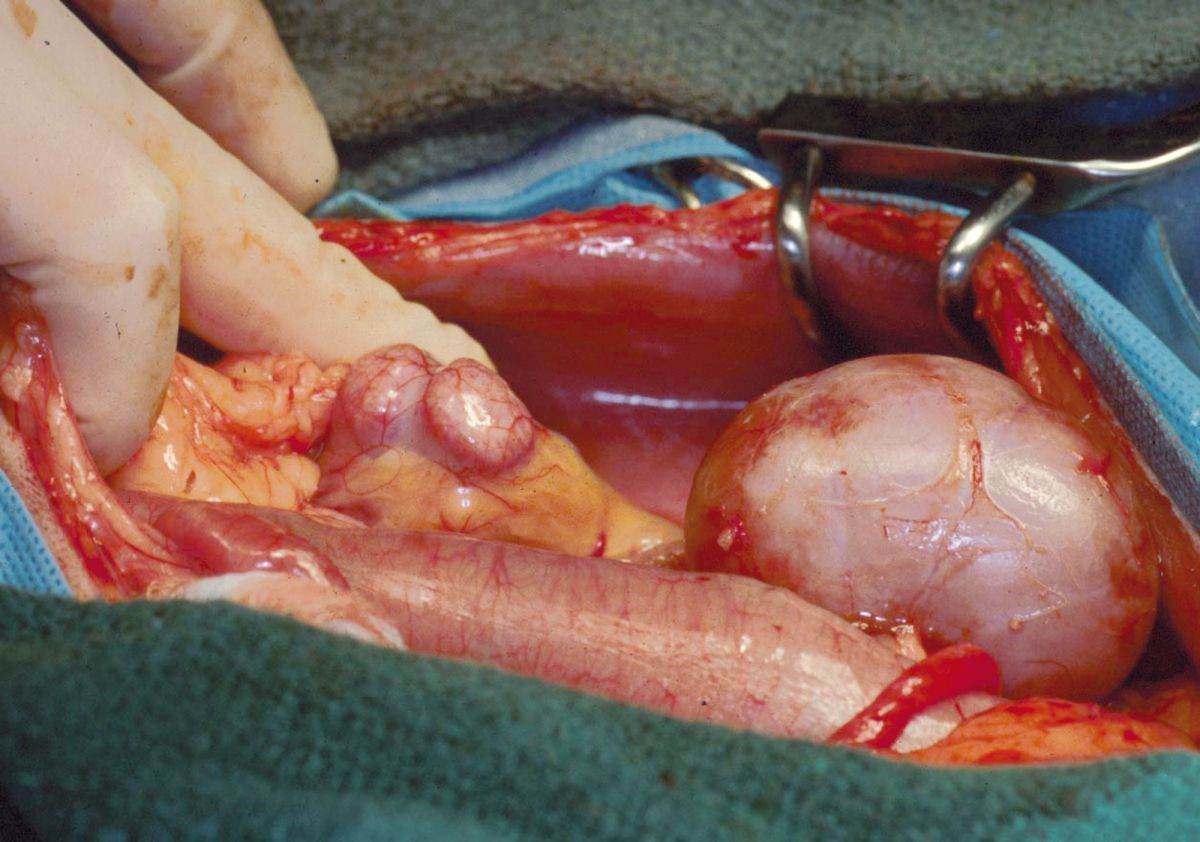

Dopo la vascolarizzazione, l'uretere del donatore viene suturato alla vescica urinaria con 3 possibili tecniche. Presso la nostra struttura, si esegue un'ureteroneocistostomia con tecnica di apposizione mucosale intravescicale. Si esegue una cistotomia sulla linea mediana ventrale e si porta l'estremità dell'uretere direttamente nella vescica a livello dell'apice. Si spatola l'estremità dell'uretere e lo si sutura alla mucosa vescicale utilizzando nylon 8-0 o filo da sutura sintetico assorbibile con sutura a punti semplici staccati (Figura 3a) (Figura 3b). Prima di richiudere, il rene viene fissato alla parete addominale per evitarne la torsione. I reni del ricevente vengono solitamente lasciati al loro posto per riserva in caso di ritardo nella ripresa della funzione del rene impiantato (Figura 4). Dato che i pazienti assumono una terapia immunosoppressiva, la chiusura della parete addominale viene eseguita con una sutura non assorbibile (polipropilene), per prevenire la deiscenza dell'incisione.

Cure postoperatorie

La terapia postoperatoria è personalizzata sul singolo paziente, ma comprende generalmente fluidoterapia endovenosa finché il paziente non mangia e beve, una terapia antibiotica, l'uso di emoderivati al bisogno e il controllo del dolore. All'inizio, è essenziale minimizzare lo stress e la manipolazione, nonché prevenire l'ipotermia. Ematocrito, proteine totali, elettroliti, glicemia ed emogas sono valutati 2-3 volte al giorno nei primi giorni, e poi quotidianamente fino alla dimissione. La pressione arteriosa viene monitorata in maniera non invasiva ogni 2-4 ore per le prime 48-72 ore, al fine di monitorare l’eventuale sviluppo di ipertensione. Ogni 24-48 ore viene controllato il profilo renale, mentre la ciclosporinemia viene monitorata ogni 3-4 giorni, regolando il dosaggio di conseguenza. Se necessario, si eseguono CBC e profilo biochimico. Viene valutato il peso specifico urinario quotidiano e l’output urinario. Se la procedura ha successo, l'azotemia si risolve generalmente entro le prime 24-72 ore successive alla chirurgia. Se non si riscontra alcun miglioramento, si raccomanda di eseguire un esame ecografico dell’organo trapiantato per valutare il flusso ematico e rilevare eventuali segni di ostruzione ureterale. Se la perfusione dell'innesto è adeguata e non sono presenti segni di ostruzione, si deve considerare un ritardo nella ripresa della funzione. In questi casi, il miglioramento avviene spesso nelle prime settimane successive alla procedura. Se invece il rene trapiantato non riprende la sua funzione, deve essere effettuata una biopsia prima di ripetere il trapianto.

Gestione a lungo termine e possibili complicanze

Nella prima parte del postoperatorio i pazienti vanno tenuti in una stanza priva di mobili o una gabbia grande per cani, al fine di evitare danni che potrebbero avere un impatto catastrofico. Si raccomandano valutazioni settimanali per le prime 6-8 settimane, poi ad intervalli più lunghi a seconda della stabilità dell'animale. Infine, i pazienti vengono valutati dal proprio Medico Veterinario 3-4 volte all'anno. Durante ogni visita si registrano il peso corporeo e la pressione arteriosa. La valutazione clinico-patologica deve includere profilo renale, ematocrito, proteine totali, ciclosporinemia ed esame delle urine raccolte per minzione spontanea. Se indicato, si eseguono CBC e profilo biochimico. Se vi era una cardiopatia sottostante prima del trapianto, si raccomanda una valutazione cardiologica ogni 6-12 mesi.

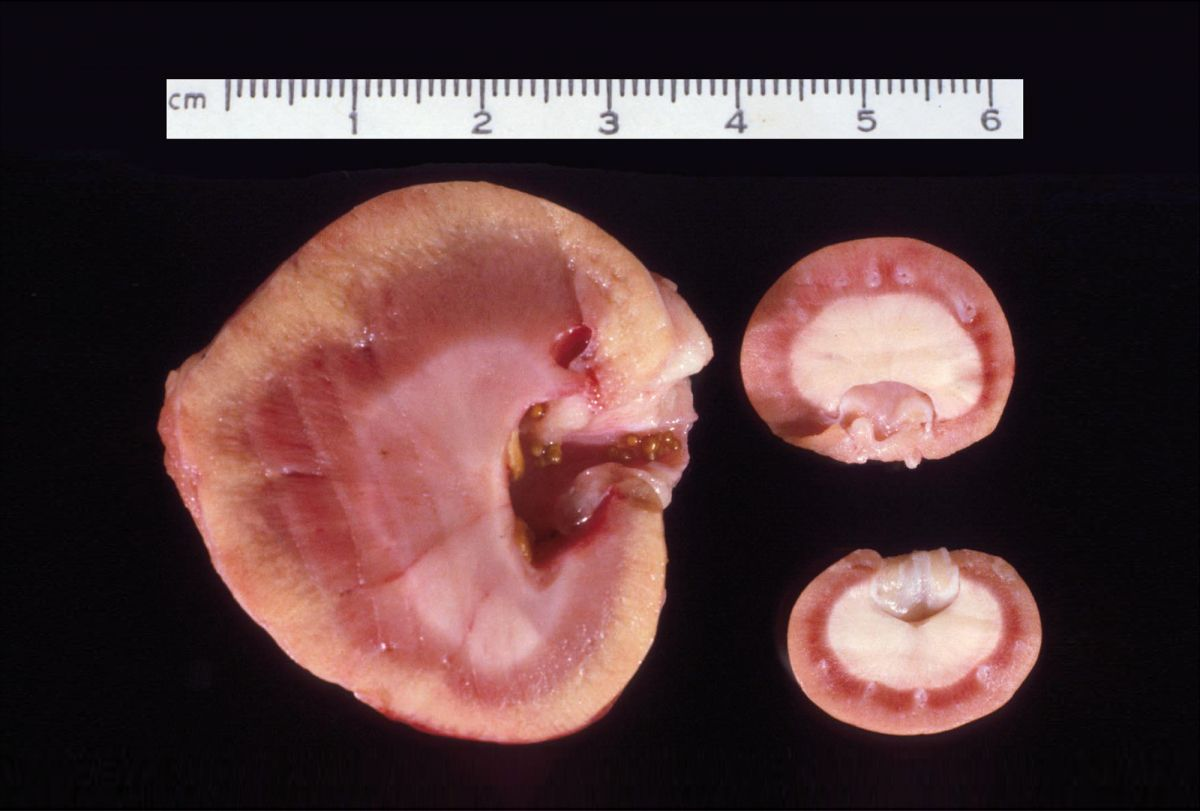

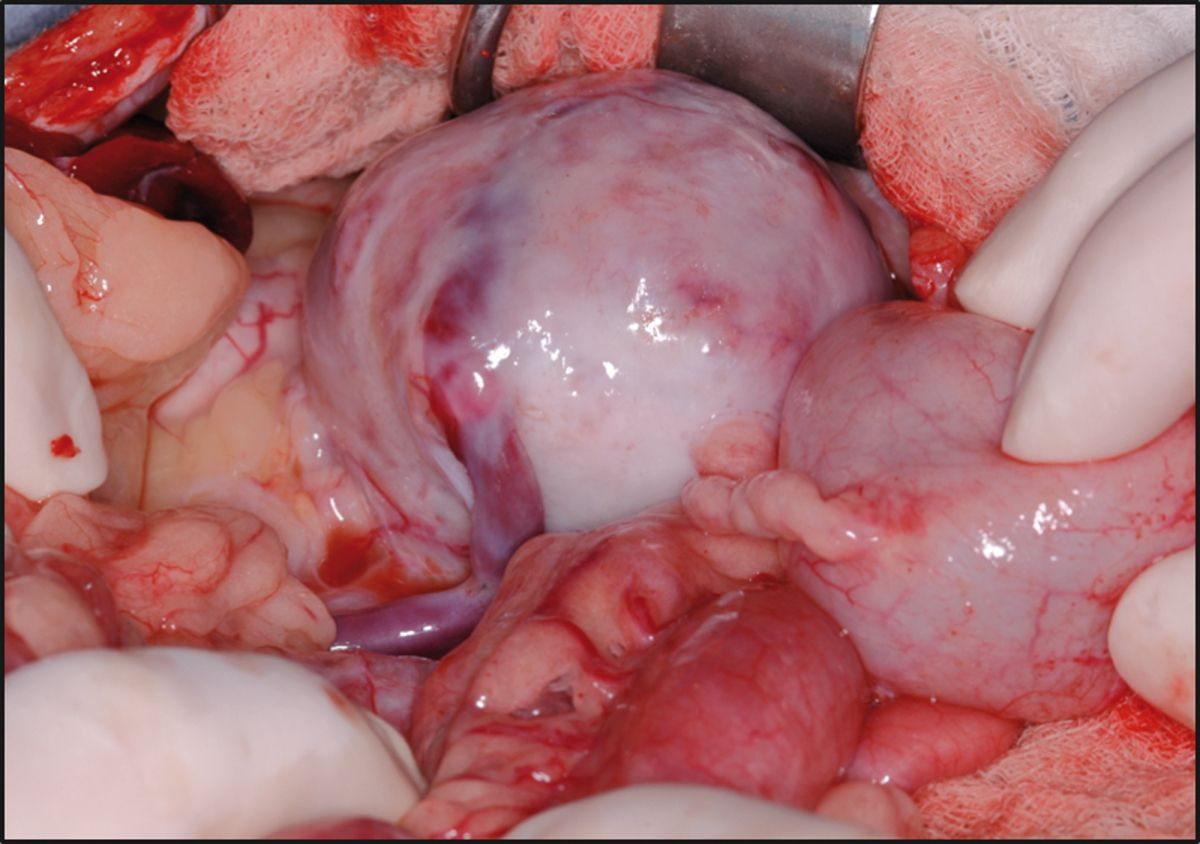

Le complicanze della procedura includono quelle relative al trapianto in sé e quelle associate alla terapia immunosoppressiva cronica. Le complicanze tecniche della chirurgia possono riguardare il peduncolo vascolare e il reimpianto ureterale, con conseguente necessità di ulteriori procedure. Altre complicanze direttamente correlate alla procedura sono ritardo funzionale dell'innesto, rigetto acuto, nefrosi da ossalato di calcio (Figura 5), e fibrosi retroperitoneale (Figura 6a) (Figura 6b) [3] [11] [12]. Gli episodi di rigetto possono essere trattati con successo con la somministrazione e.v. della terapia immunosoppressiva. Può essere necessario un nuovo intervento chirurgico nei pazienti che sviluppano urolitiasi da ossalato di calcio e nei gatti che sviluppano fibrosi retroperitoneale, per rimuovere il tessuto cicatriziale che ha portato all'ostruzione ureterale. Le complicanze secondarie alla terapia immunosoppressiva cronica includono lo sviluppo di infezioni (comprese le infezioni opportunistiche), diabete mellito (DM) e linfoma (Figura 7) [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]. Il successo del trattamento delle complicanze infettive dipende dallo specifico agente infettivo. Per i pazienti che sviluppano DM, il trattamento prevede riduzione dei dosaggi terapeutici, gestione dietetica e, in alcuni casi, somministrazione di insulina. Purtroppo, il trattamento di pazienti che sviluppano un linfoma non ha avuto successo, e la prognosi è considerata riservata.

Attualmente, presso la struttura dell'autrice, il 92% dei gatti (154/168) è stato dimesso dopo la chirurgia con un tempo di sopravvivenza medio e mediano di 994 e 595 giorni, rispettivamente. La continua esperienza clinica nella gestione a breve e lungo termine, abbinata alla capacità di identificare specifici fattori di rischio pre e postoperatori, continuerà a migliorare l'esito a lungo termine in questi pazienti. Anche se non è un'opzione per tutti i gatti con malattia renale cronica, il trapianto renale sta diventando ampiamente disponibile, e il veterinario di base deve conoscere i pro e dei contro della procedura, così come le considerazioni etiche e finanziarie associate.

Lillian R. Aronson

VMD, Dip. ACVS

Stati Uniti d'America

Dopo aver completato il corso di Medicina Veterinaria e un internship presso l’Università della Pensilvania, la Dr.ssa Aronson ha intrapreso una residency in Chirurgia dei piccoli animali presso l’Università di Davis, California (UCD). Dal 1994 al 1996 ha coordinato il programma di trapianto renale per animali dell'UCD. Dopo la residency è diventata docente di chirurgia all'Università della Pensilvania e ha avviato un programma di trapianto renale. I suoi interessi clinici comprendono tutte le aree della chirurgia dei tessuti molli, ma soprattutto la chirurgia microvascolare, la chirurgia delle vie urinarie complesse (compreso il trapianto renale), e il trattamento chirurgico dell'urolitiasi. Oltre a tenere spesso conferenze nei suoi campi specialistici, è autrice di un manuale sulle emergenze chirurgiche dei piccoli animali.

Riferimenti

- Gregory CR, Gourley IM. Organ transplantation in clinical veterinary practice. In: Slatter DH, ed. Textbook of Small Animal Surgery. Philadelphia: WB Saunders, 1993;95-100.

- Schmiedt CW, Holzman G, Schwarz T, et al. Survival, complications and analysis of risk factors after renal transplantation in cats. Vet Surg 2008;37:683-695.

- Aronson LR, Kyles AE, Preston A, et al. Renal transplantation in cats diagnosed with calcium oxalate urolithiasis: 19 cases (1997-2004). J Am Vet Med Assoc 2006;228:743-749.

- Gregory CR, Bernsteen L. Organ transplantation in clinical veterinary practice. In: Slatter DH, ed. Textbook of Small Animal Surgery. Philadelphia: WB Saunders, 2003;122-136.

- Mathews KG. Renal transplantation in the management of chronic renal failure. In: August J, ed. Consultation in Feline Internal Medicine 4. Philadelphia: WB Saunders, 2001;319.

- Adin CA, Gregory CR, Kyles AE, et al. Diagnostic predictors and survival after renal transplantation in cats. Vet Surg 2001;30:515-521.

- Wormser C, Aronson LR. Perioperative morbidity and long-term outcome of unilateral nephrectomy in feline kidney donors: 141 cases. J Am Vet Med Assoc 2016;248:275-281.

- Katayama M, McAnulty JF. Renal transplantation in cats: techniques, complications, and immunosuppression. Compend Contin Educ Pract Vet 2002;24:874-882.

- McAnulty JF, Lensmeyer GL. The effects of ketoconazole on the pharmacokinetics of cyclosporine A in cats. Vet Surg 1999;28:448-455.

- Aronson LR, Phillips H. Renal transplant. In; Johnston SA and Tobias KM, eds. Veterinary Surgery; Small Animal. St Louis: Elsevier, 2018;2263-2280.

- Aronson LR. Retroperitoneal fibrosis in four cats following renal transplantation. J Am Vet Med Assoc 2002;221:984-989.

- Wormser C, Phillips H, Aronson LR. Retroperitoneal fibrosis in feline renal transplant recipients: 29 cases (1998-2011). J Am Vet Med Assoc 2013;243:1580-1585.

- Kadar E, Sykes JE, Kass PH, et al. Evaluation of the prevalence of infections in cats after renal transplantation: 169 cases (1987-2003). J Am Vet Med Assoc 2005;227:948-953.

- Bernsteen L, Gregory CR, Aronson LR, et al. Acute toxoplasmosis following renal transplantation in three cats and a dog. J Am Vet Med Assoc 1999;215:1123-1126.

- Lo AJ, Goldschmidt MH, Aronson LR. Osteomyelitis of the coxofemoral joint due to Mycobacterium species in a feline transplant recipient. J Feline Med Surg 2012;14:919-923.

- Case JB, Kyles AE, Nelson RW, et al. Incidence of and risk factors for diabetes mellitus in cats that have undergone renal transplantation: 187 cases (1986-2005). J Am Vet Med Assoc 2007;230:880-884.

- Wooldridge J, Gregory CR, Mathews KG, et al. The prevalence of malignant neoplasia in feline renal transplant recipients. Vet Surg 2002;31:94-97.

- Durham AC, Mariano AD, Holmes ES, et al. Characterization of post transplantation lymphoma in feline renal transplant recipients. J Comp Pathol 2014;150:162-168.

- Wormser C, Mariano A, Holmes E, et al. Post-transplant malignant neoplasia associated with cyclosporine-based immunotherapy: prevalence, risk factors and survival in feline renal transplant recipients. Vet Compar Oncol 2016;14:e126-e134.

- Schmiedt CW, Grimes JA, Holzman G. Incidence and risk factors for development of malignant neoplasia after feline renal transplantation and cyclosporine-based immunosuppression. Vet Compar Oncol 2009;7:45-53.

Altri articoli di questo numero

Condividi sui social media