Zahnerkrankungen im Jungtieralter bei Hund und Katze

Geschrieben von Jan Schreyer

Inzidenz und Schweregrad vieler oraler Probleme (z.B. Parodontalerkrankungen) nehmen mit steigendem Alter zu. Trotzdem können auch juvenile Patienten schon an oralen oder Zahnerkrankungen leiden.

Article

Kernaussagen

Die Untersuchung der Maulhhle sollte auch bei Jungtieren Bestandteil jeder Untersuchung sein und die rechtzeitige Erkennung und Behandlung juveniler oraler Erkrankungen kann in vielen Fllen Folgeschden verhindern.

Eine korrekte und komplette Diagnose oraler Erkrankungen ist in vielen Fllen nur unter Zuhilfenahme intraoraler Zahnrntgenaufnahmen mglich.

Klinisch fehlende Zhne mssen immer gerntgt werden, um sie von retinierten und impaktierten Zhnen zu differenzieren.

Zahnfrakturen, auch im Milchgebiss, bedrfen immer einer Therapie.

Persistierende Milchzhne sollten immer extrahiert werden, sobald der nachfolgende bleibende Zahn durchbricht.

Einleitung

Inzidenz und Schweregrad vieler oraler Probleme (z.B. Parodontalerkrankungen) nehmen mit steigendem Alter zu. Trotzdem können auch juvenile Patienten schon an oralen oder Zahnerkrankungen leiden. Die rechtzeitige Diagnosestellung und Behandlung dieser Erkrankungen ist notwendig und kann oftmals der Entstehung schwerwiegenderer oraler Probleme im späteren Leben des Tieres vorbeugen. Deshalb ist es wichtig, bei Jungtieren im Rahmen jeder Untersuchung auch die Maulhöhle mit zu begutachten.

In diesem Zusammenhang stellt sich auch häufig die Frage nach der Erblichkeit der vorliegenden oralen Veränderungen, welche sich in vielen Fällen nicht eindeutig beantworten lässt. Eine genaue Anamneseerhebung kann hierzu Hinweise ergeben (Trauma, Infektionen, gleichartige Veränderungen bei verwandten Tieren). Im Zusammenhang mit der Therapie potentiell erblicher Erkrankungen sollte gleichzeitig eine zuchthygienische Beratung erfolgen. Jedoch muss, unabhängig von der Ursache, eine kunstgerechte Versorgung der Patienten im Vordergrund stehen.

Im Folgenden sollen einige häufige orale und Zahnerkrankungen juveniler Hunde und Katzen in der Zeit bis zum Zahnwechsel vorgestellt werden.

Entwicklungsstörungen der Zähne

Zahnanzahl

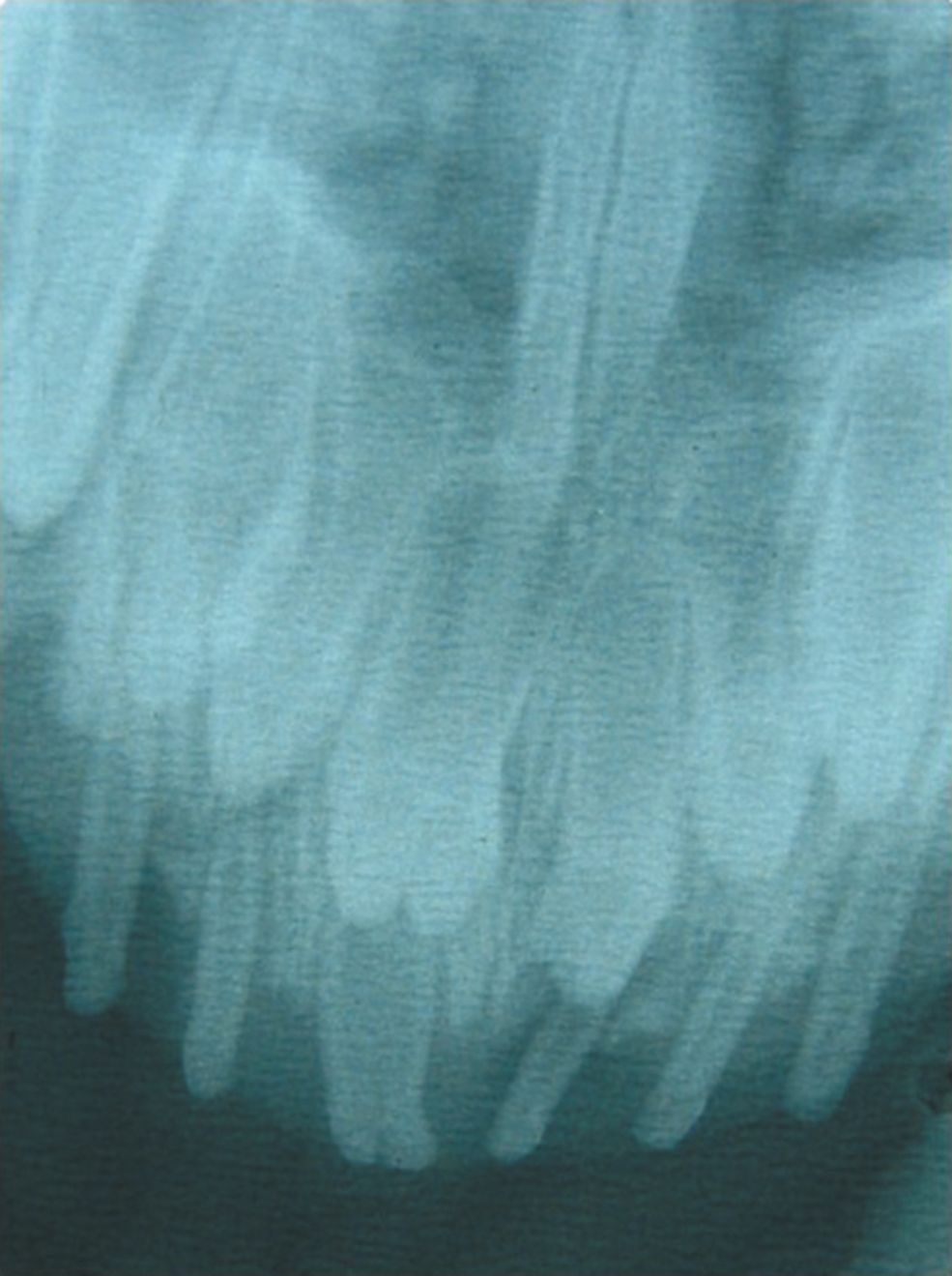

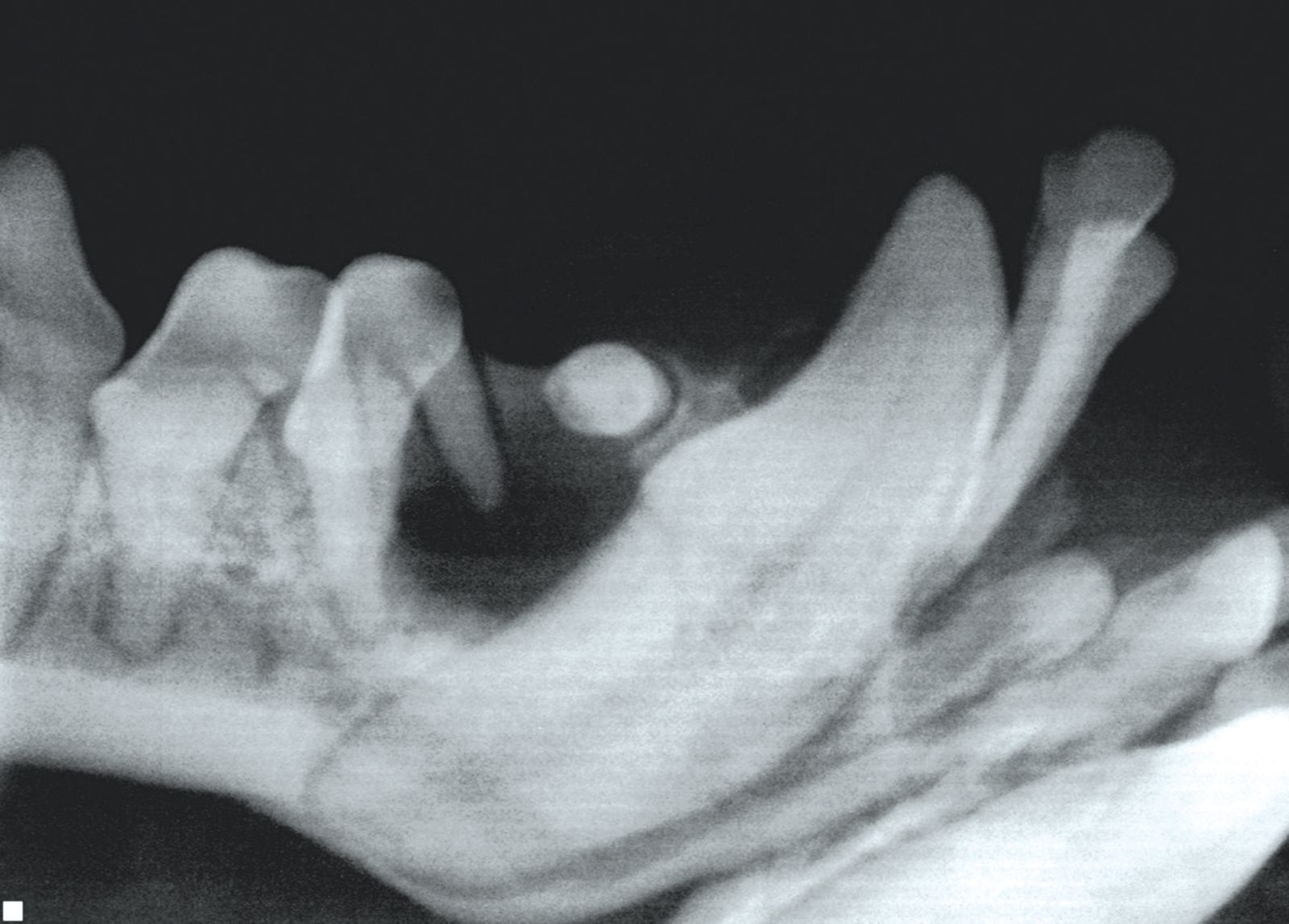

Die fehlende Anlage aller (Anodontie) oder fast aller Zähne (Oligodontie) kommt selten vor und steht dann häufig im Zusammenhang mit einer Allgemeinerkrankung (z.B. ektodermale Dysplasie). Im Gegensatz dazu ist das Fehlen einzelner oder weniger Zähne (Hypodontie) häufiger (Abbildung 1). Vor allem bei brachycephalen, Zwerg- und Toy-Hunderassen fehlen häufig die vorderen Prämolaren oder letzten Molaren. Die kongenitale Nichtanlage von Zähnen hat meist hereditäre Ursachen aber auch Traumata oder Infektionen während der Zahnentwicklung (bis zum 4. Lebensmonat) können zu fehlenden Zähnen führen. Hypodontie ist im permanenten Gebiss häufiger als im Milchgebiss. Wenn ein Milchzahn fehlt, fehlt in den meisten Fällen (aber nicht immer) auch sein permanenter Nachfolger. Diagnostisch ist es immer notwendig, von fehlenden Zähnen dentale Röntgenaufnahmen anzufertigen, um diese von retinierten und impaktierten Zähnen zu unterscheiden. Hypodontie ist hauptsächlich ein kosmetisches Problem und bedarf keiner Therapie, jedoch kann sie bei Zuchthunden, je nach Rassestandard, zum Zuchtausschluss führen [1] [2]. Überzählige Zähne (Hyperdontie) können sowohl im Milchgebiss als auch im bleibenden Gebiss vorkommen. Sie können ererbt oder auch durch Störungen der Zahnentwicklung verursacht sein. Am häufigsten finden sie sich im Bereich der Incisivi oder der Prämolaren (Abbildung 2). Auch von überzähligen Zähnen müssen immer Röntgenaufnahmen angefertigt werden, um sie von unvollständig geteilten Zähnen (siehe unten) und retinierten Milchzähnen zu unterscheiden. Überzählige Zähne können Probleme beim Zahndurchbruch, Zahnengstände oder die Verlagerung benachbarter Zähne verursachen. Enggestellte Zähne sammeln darüber hinaus vermehrt Plaque an, was eine Prädisposition für Parodontalerkrankungen darstellt. In diesen Fällen sollte der Zahn, der die größte Abweichung in Größe, Form oder Position aufweist, extrahiert werden. Wenn überzählige Zähne keine klinischen Probleme verursachen, bedürfen sie keiner Therapie [1] [2].

Veränderungen der Form

- Gemination, Fusion, Konkreszenz

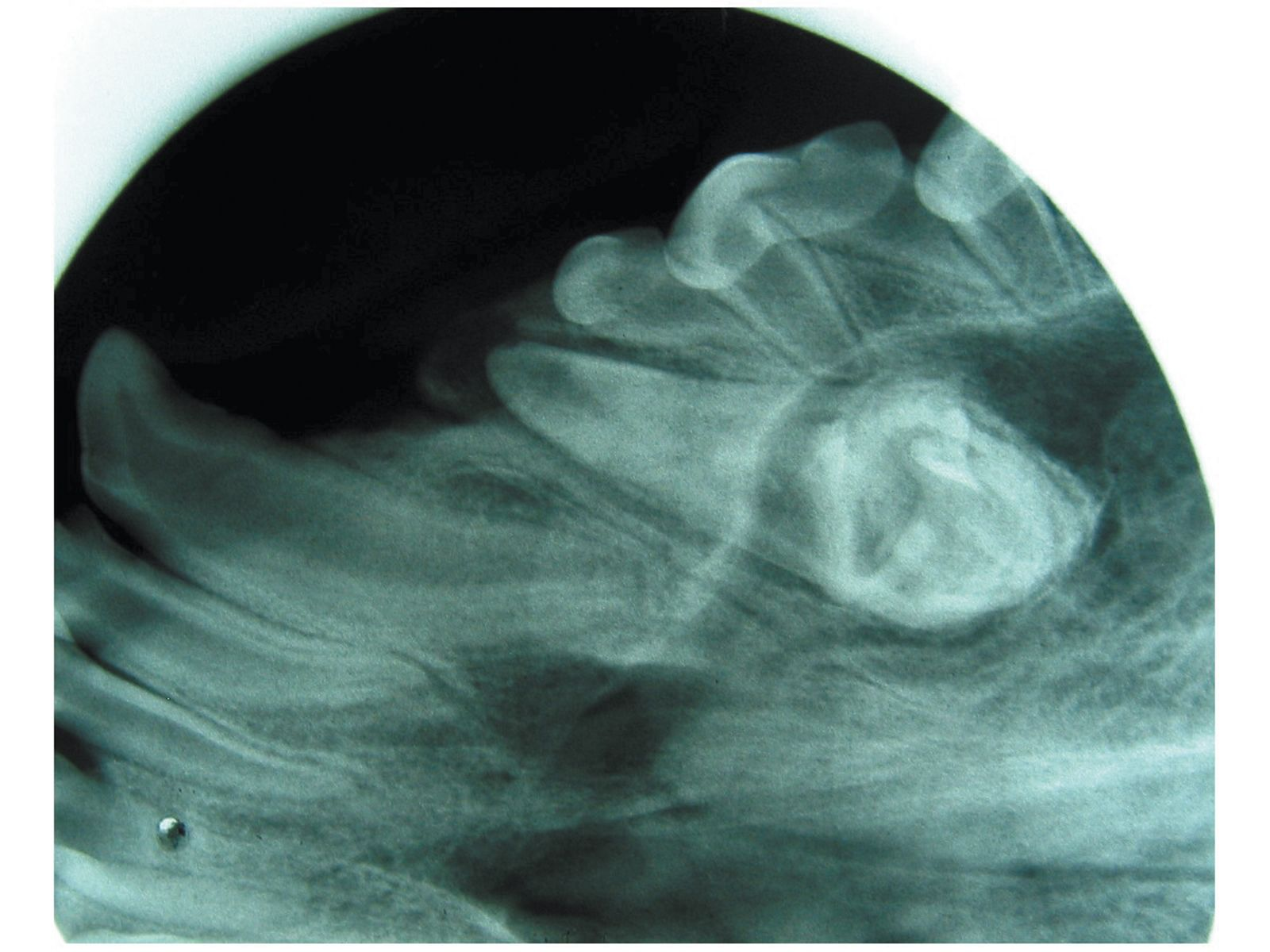

Gemination oder Zwillingsbildung ist die unvollständige oder vollständige Aufspaltung einer Zahnanlage. Das häufigste Resultat ist ein Zahn mit einer Wurzel und 2 mehr oder weniger getrennten Kronen. Die Gemination kommt am häufigsten im Bereich der Schneidezähne vor und kann sowohl an Milchzähnen als auch an bleibenden Zähnen auftreten (Abbildung 3a und b). Die Ätiologie ist unbekannt, aber Trauma sowie auch eine genetische Komponente werden diskutiert [1].

Fusion ist die Verschmelzung von zwei Zahnanlagen. Diese kann in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Auftretens während der Zahnentwicklung die ganze Zahnlänge oder auch nur den Wurzelbereich betreffen. Die Pulpen beider Zähne können auch verbunden sein (Abbildung 4a und b). Auch hier ist die Ätiologie unbekannt, aber Trauma sowie auch eine genetische Komponente werden vermutet [1].

Konkreszenz ist die Verwachsung zweier ausgereifter Zähne durch den Wurzelzement. Eine sehr enge Lagebeziehung der Wurzeln (Crowding) oder Traumen werden als Auslöser diskutiert.

Gemination, Fusion und Konkreszenz bedürfen meist keiner Therapie. Eine Behandlung ist in den Fällen angezeigt, in denen die Veränderungen zu klinischen Problemen führen (z.B. parodontale oder endodontische Erkrankungen). In diesen Fällen müssen zur Therapieplanung präoperative Röntgenaufnahmen herangezogen werden, da häufig eine abnorme Anzahl oder Form der Wurzeln und auch teilweise abnorme Pulpenverhältnisse vorliegen [1].

- Dilazeration

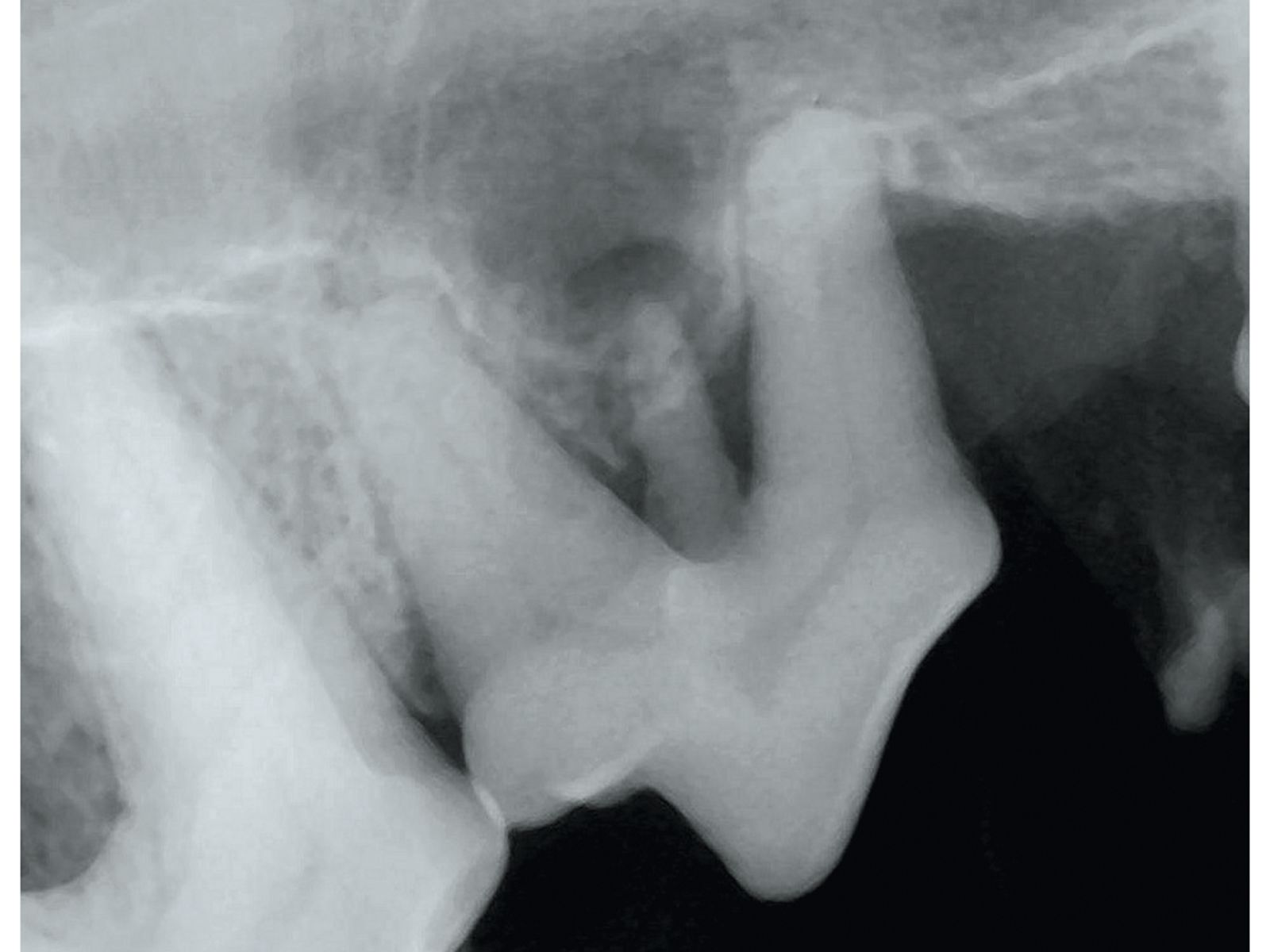

Als Dilazeration wird eine Abknickung des Zahnes im Kronen-oder Wurzelbereich bezeichnet. Ursache der Veränderung ist meist ein Trauma während der Zahnentwicklung (Abbildung 5a-c).

- Dens invaginatus

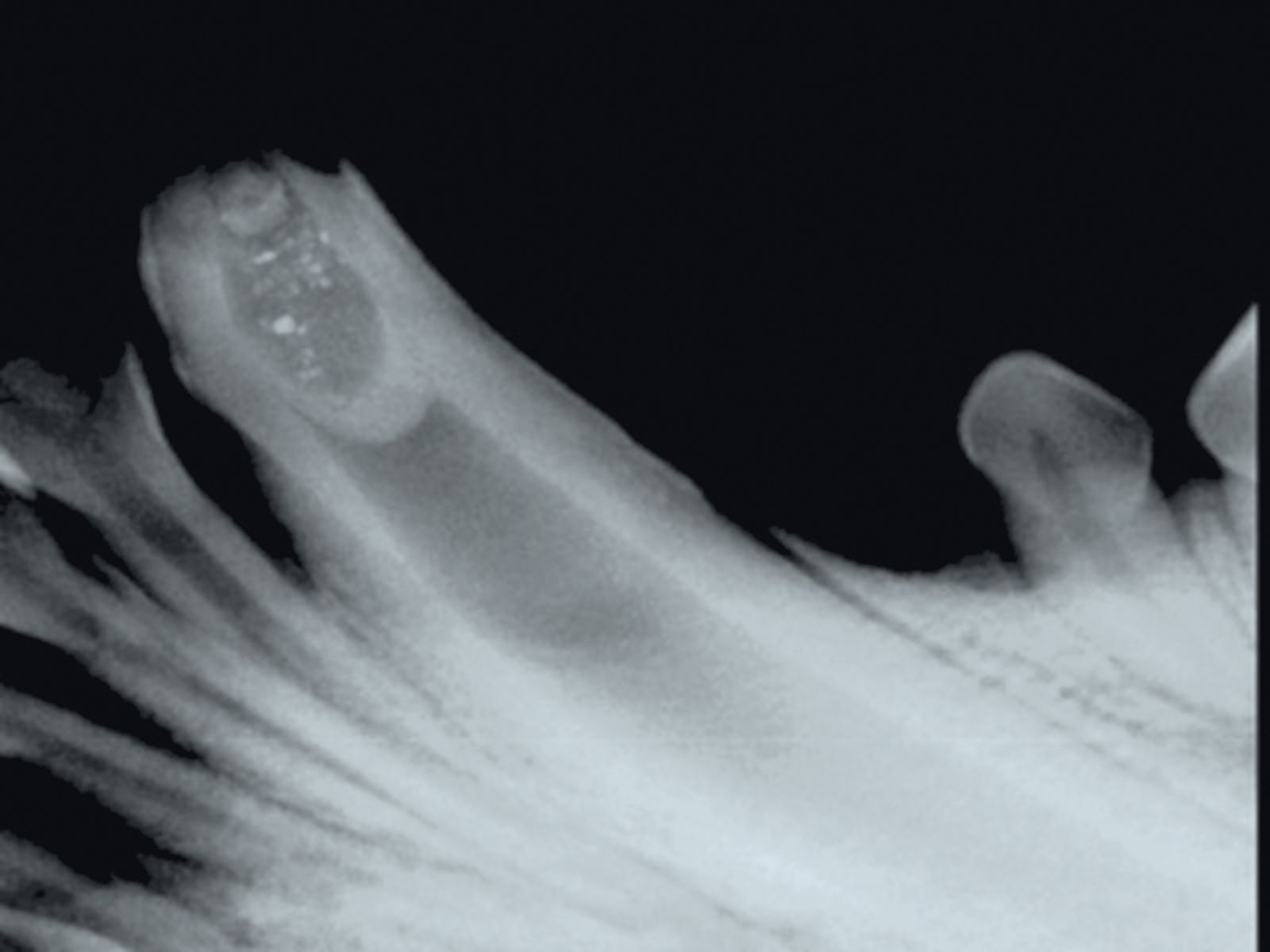

Der Dens invaginatus (Dens in dente) ist eine seltene Formveränderung, bei der Schmelz und Dentin in den Pulpenraum eingestülpt sind. Die während der Zahnentwicklung entstehende Einstülpung kann auf die Zahnkrone beschränkt sein, aber auch bis in den Wurzelbereich reichen. Die Ursache ist unbekannt. Klinisch kann es über eine offene Kommunikation mit der Maulhöhle zur Infektion der Pulpa mit nachfolgender Pulpanekrose und periapikaler Entzündung kommen. Auch Parodontalerkrankungen durch erhöhte Plaqueretention können vorkommen [1] [3].

- Überzählige Zahnwurzeln

Überzählige Wurzeln finden sich beim Hund am häufigsten am P3 im Oberkiefer und bei der Katze an P2 und P3 im Oberkiefer, können aber auch an anderen Zähnen vorkommen (Abbildung 6). Ihr radiologischer Nachweis ist wichtig für die Planung von Extraktionen oder endodontischen Behandlungen der betroffenen Zähne [1].

Strukturelle Defekte der Zahnhartsubstanz

Verschiedene Entwicklungsstörungen unterschiedlichster Ursachen können zu strukturellen Defekten (Dysplasien) an der Zahnhartsubstanz (Schmelz und Dentin) führen. Am häufigsten sind erworbene Dysplasien (z.B. durch Trauma, Infektion). Es können einzelne Komponenten der Zahnhartsubstanz betroffen sein (Schmelz- oder Dentindysplasie) oder auch der Zahn als Ganzes (Odontodysplasie).

Bei den Schmelzdysplasien sind drei Typen beschrieben, die Schmelzhypoplasie, die Schmelzhypomaturation und die Schmelzhypomineralisation. Bei der Schmelzhypoplasie weisen die Zähne eine unzureichende Menge an Schmelz auf. Die Defekte können fokal oder multifokal auftreten und die Kronen der betroffenen Zähne können neben dem dysplastischen Schmelz auch Areale mit normaler Schmelzausbildung aufweisen. Bei Schmelzhypomaturation und –hypomineralisation ist die Ausreifung der gebildeten Schmelzmatrix gestört und es kommt zur Bildung eines weichen Schmelzes, welcher sich schnell abnutzt.

Zu den sehr seltenen genetisch bedingten Defekten gehören die Amelogenesis imperfecta (Dysplasie des Zahnschmelzes) und die Dentinogenesis imperfecta (Dysplasie des Dentins). Erworbene Schmelzdysplasien sind beim Hund häufig, bei der Katze jedoch eher selten zu finden. Die Defekte entstehen durch äußere Einflüsse während der Schmelzbildung (in etwa bis zum 4. Lebensmonat). Das Ausmaß der Schmelzschäden ist abhängig vom der Intensität des auslösenden Insultes, der Dauer seiner Einwirkung und dem Stadium der Schmelzbildung, in welchem sich der Zahn zur Zeit der Schädigung befindet. Prinzipiell können jede systemische Erkrankung und auch schwerwiegende Nährstoffdefizite im frühen Welpenalter eine Schmelzdysplasie hervorrufen. Solche Einflüsse führen dann zur Schädigung der Schmelzbildung an vielen oder allen Zähnen in dem Bereich der Zahnkrone, wo der Schmelz zum Zeitpunkt der Erkrankung gerade gebildet wurde. Ein typisches Beispiel für eine solche Dysplasie ist das so genannte Staupegebiss (Abbildung 7).

Aber auch lokale Einwirkungen wie Traumata oder lokale Entzündungen (z.B. Bissverletzungen, Milchzahnfrakturen mit Eröffnung der Pulpa und nachfolgender Entzündung an der Wurzelspitze, inkorrekte Extraktion von Milchzähnen) können Schmelzdysplasien hervorrufen, welche dann meist nur einzelne Zähne betreffen (Abbildung 8).

Klinisch weisen schmelzdysplastische Zähne mehr oder weniger große Defekte des Schmelzes auf. Bei Durchbruch der Zähne sind die Defekte meist weiß, teilweise kann der Schmelz auch durchscheinend sein. Durch Einlagerung von Futterfarbstoffen färben sich die Defekte meist schnell gelblich bis braun ein. Brüchige Schmelzanteile platzen beim Gebrauch der Zähne leicht ab. Frisch freiliegendes Dentin ist schmerzhaft, da die Dentintubuli eröffnet werden. Die Schmerzhaftigkeit verringert sich mit der Zeit durch Verschluss der Tubuli mit Reparaturdentin, welches durch die Odontoblasten der Zahnpulpa gebildet wird. In schwerwiegenden Fällen kann der Reiz jedoch auch zu Pulpitis oder Pulpanekrose führen. Deshalb sollten schmelzdysplastische Zähne röntgenologisch untersucht werden, um Komplikationen wie periapikale Läsionen zu erfassen.

Schmelzdysplastische Bereiche der Zähne weisen eine sehr raue Oberfläche auf, was zu verstärkter Akkumulation von Plaque und Zahnstein und dadurch zu einer erhöhten Anfälligkeit für Parodontalerkrankungen an diesen Zähnen führt. Die Therapie von Schmelzdysplasien hat das Ziel, die freiliegenden Dentintubuli zu verschließen. Hierzu sollte bei lokalisierten Defekten eine Füllungstherapie mit Komposit durchgeführt werden. Bei sehr ausgedehnten Schmelzdefekten kann auch eine Überkronung des Zahnes erfolgen. Diese Maßnahmen führen auch zur Wiederherstellung einer glatten Zahnoberfläche, wodurch die Gefahr parodontaler Erkrankungen sinkt. Trotzdem bedürfen solche Zähne einer guten häuslichen Zahnpflege (tägliches Zähneputzen). Auch der Einsatz von Dentaldiäten, welche der Verminderung der Plaqueakkumulation und der Zahnsteinbildung dienen, kann hilfreich sein. Zähne, die bereits periapikale Läsionen aufweisen, bedürfen einer endodontischen Therapie oder sollten extrahiert werden [1] [2] [4] [5].

Zahnfrakturen

Frakturen immaturer bleibender Zähne

Unkomplizierte Frakturen (Pulpa nicht eröffnet) sollten mit einer Kompositrestauration, in Fällen mit sehr pulpennaher Fraktur nach vorheriger indirekter Überkappung der durchscheinenden Pulpa, versorgt werden, um die freiliegenden Dentinkanälchen zu versiegeln und so einer Schädigung der Zahnpulpa vorzubeugen. Liegt eine komplizierte Fraktur (Pulpa eröffnet) vor, muss der Zustand der Pulpa untersucht werden. Bei vitaler Pulpa wird eine Vitalamputation des entzündeten Pulpenanteils unter sterilen Kautelen mit nachfolgender direkter Überkappung, Unter- und Deckfüllung durchgeführt (Tabelle 1). Die Prognose für diese Zähne ist in erster Linie abhängig von der Dauer der Eröffnung der Pulpa und verschlechtert sich deutlich bei einer Dauer über 48 Stunden (Abbildung 10).

| Schritt 1 | Feststellen der Vitalität der Pulpa. Vitale Pulpa ist rot und blutet bei vorsichtiger Sondierung. |

| Schritt 2 | Röntgenaufnahme, Ausschließen von Anzeichen einer Pulpanekrose (periapikale Aufhellung, erweiterter Pulpendurchmesser im Vergleich zur Gegenseite) |

| Schritt 3 | Separation des zu behandelnden Zahnes (Kofferdam), Desinfektion mit Chlorhexidinglukonat |

| Schritt 4 | Entfernen der entzündeten Pulpenanteile und Schaffung einer ausreichend tiefen Kavität für die Füllungsmaterialien unter steriler Irrigation. |

| Schritt 5 | Kontrolle der Blutung (feuchte sterile Papierspitzen oder Wattekügelchen) |

| Schritt 6 | Direkte Überkappung mit Calciumhydroxid oder MTA |

| Schritt 7 | Unterfüllung als Basis für die endgültige Restauration |

| Schritt 8 | Deckfüllung für die endgültige Restauration |

| Schritt 9 | Röntgenaufnahme zur Kontrolle der Füllung |

| Schritt 10 | Röntgenkontrolle nach 6 Monaten |

Bei immaturen frakturierten Zähnen, die bei Vorstellung schon eine nekrotische Pulpa aufweisen, kann der Versuch einer Apexifikation unternommen werden, um dennoch einen hartgewebigen Wurzelabschluss zu erreichen (Tabelle 2). Die Prognose hierbei ist jedoch vorsichtig zu stellen. Bei allen beschriebenen Behandlungsoptionen für frakturierte immature bleibende Zähne ist immer eine engmaschige röntgenologische Verlaufskontrolle notwendig, um eventuell auftretende periapikale pathologische Veränderungen rechtzeitig zu erkennen und behandeln zu können [2] [3] [4][6] [7] [8].

| Schritt 1 | Röntgenaufnahme (zur Bestimmung der Aufbereitungstiefe) |

| Schritt 2 | Separation des zu behandelnden Zahnes (Kofferdam), Desinfektion mit Chlorhexidinglukonat |

| Schritt 3 | Entfernen der nekrotischen Pulpa, vorsichtige Säuberung des Wurzelkanales unter steriler Irrigation (Überinstrumentation vermeiden!), Trocknung mit sterilen Papierspitzen |

| Schritt 4 | Vollständiges Auffüllen des Wurzelkanales mit Calciumhydroxid, um die Bildung eines hartgewebigen Wurzelabschlusses zu fördern. |

| Schritt 5 | Deckfüllung (temporäre Restauration) |

| Schritt 6 | Wechsel der Calciumhydroxideinlage in regelmäßigen Abständen von 4-8 Wochen nach Röntgenkontrolle bis zur Ausbildung eines hartgewebigen Wurzelabschlusses. |

| Schritt 7 | Konventionelle Wurzelkanalbehandlung |

| Schritt 8 | Röntgenaufnahme zur Kontrolle der Füllung |

| Schritt 9 | Röntgenkontrolle nach 6 Monaten |

| Alternative [7] | |

| Schritt 1-3 | Wie zuvor beschrieben. |

| Schritt 4 | Verschluss des offenen Apex mit MTA, Einbringen einer Unterfüllung aus Glasionomerzement über die MTA-Füllung und sofortiger Abschluss der konventionellen Wurzelbehandlung und Restauration. |

| Schritt 5 | Röntgenaufnahme zur Kontrolle der Füllung |

| Schritt 6 | Röntgenkontrolle nach 6 Monaten |

Störungen des Zahnwechsels

Persistierende Milchzähne

Retinierte und impaktierte Zähne

Retinierte und impaktierte Zähne sind Zähne, die nicht durchgebrochen sind. Bei impaktierten Zähnen liegt ein Hindernis vor, welches den Zahn am Durchbruch hindert (z.B. andere Zähne, Milchzahnreste, sehr feste Gingiva), während bei retinierten Zähnen kein solches Hindernis auffindbar ist. Retinierte und impaktierte Zähne müssen von fehlenden Zähnen differenziert werden. Aus diesem Grund müssen immer Röntgenaufnahmen angefertigt werden, wenn ein Zahn klinisch fehlt. Um im Kiefer verbliebene Zähne kann es zur Ausbildung einer follikulären Zyste kommen, welche zu ausgedehnten Knochenresorptionen und zur Schädigung der benachbarten Zähne führen kann (Abbildung 12).

Bei rechtzeitiger Diagnose retinierter oder impaktierter Zähne vor Abschluss des Wurzelwachstums können die Beseitigung des Durchbruchshindernisses und die Freilegung der Zahnkrone zum Durchbruch des Zahnes führen. Ist eine Freilegung nicht möglich, sollten diese Zähne entweder extrahiert oder einem regelmäßigen röntgenologischen Monitoring unterzogen werden. Im Fall der Ausbildung einer Zyste muss der Zahn und die gesamte Zystenauskleidung entfernt werden, um ein Ausheilen der Zyste zu erreichen. Bei sehr ausgedehnten Zysten kann eine Auffüllung des Defektes mit Knochenersatzmaterial durchgeführt werden [1] [2] [3].

Fehlerhafte Zahn- und Kieferstellungen

.Fehlerhafte Zahn- und Kieferstellungen kommen beim Hund häufig, bei der Katze hingegen seltener vor. Eine Indikation zur Behandlung liegt in allen Fällen vor, in denen diese zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des Tieres führen. Kosmetische Erwägungen sollten hingegen keine Indikation zur Behandlung darstellen. Die Fehlstellung von Zähnen bei normaler Kieferlänge und -relation wird als dentoalveoläre Malokklusion bezeichnet. Fehlstellungen, die ihre Ursache in Abweichungen der Kiefergröße haben, stellen basoskelettale Malokklusionen dar. Wenn keine eindeutigen entwicklungsbedingten oder traumatischen Ursachen einer Zahn- oder Kieferfehlstellung feststellbar sind, sollte zumindest von einer erblichen Mitbeteiligung ausgegangen werden. Die Fehlstellungen können schon im Milchgebiss bestehen oder auch erst im bleibenden Gebiss auftreten. Die Therapieoptionen für Zahnfehlstellungen, die aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen für das Tier einer Behandlung bedürfen, umfassen die Extraktion oder Kürzung der Krone des betroffenen Zahnes oder kieferorthopädische Korrekturen.

Der Steilstand der Canini im Unterkiefer beim Hund ist eine häufig vorkommende Zahnfehlstellung, die immer eine Therapie erfordert. An diesem Beispiel sollen im Rahmen dieses Artikels die therapeutischen Möglichkeiten erläutert werden. Ein Steilstand der Unterkiefercanini im Milchgebiss führt zu einer unphysiologischen Verblockung von Ober- und Unterkiefer (Interlock), welche das Kieferwachstum beeinflussen kann. Häufig weisen Hunde, die mit dieser Zahnfehlstellung vorgestellt werden, auch bereits eine Verkürzung des Unterkiefers auf (Abbildung 13). In diesen Fällen sollte eine möglichst frühzeitige Extraktion der Milchcanini im Unterkiefer erfolgen. Dies beseitigt die Ursache für schmerzhafte Einbisse sofort und ermöglicht durch die Elimination des Interlocks das weitere Wachstum des Unterkiefers entsprechend seinem genetischen Potential.

Die Korrektur steilstehender Unterkiefercanini im bleibenden Gebiss sollte hingegen primär unter Erhaltung der Zähne erfolgen. Als Therapieoptionen hierfür stehen eine kieferorthopädische Korrektur oder das Kürzen der Canini zur Wahl. Kieferorthopädische Korrekturen des Caninussteilstandes erfolgen unter Einsatz von Dehnschrauben oder Aufbissplatten mit schiefen Ebenen, welche den Zahn in eine Position bewegen, in der er den Gaumen nicht mehr traumatisiert (Abbildung 14 a und b). Ein Kürzen der Canini beseitigt den schmerzhaften Einbiss im Oberkiefer sofort. Es muss allerdings immer eine endodontische Versorgung des Zahnes erfolgen, da in fast allen Fällen durch das Kürzen die Pulpa eröffnet wird. Hierzu wird wiederum eine Vitalamputation durchgeführt, da die Wurzeln der betroffenen Zähne in aller Regel noch nicht ausgereift sind (Tabelle 1). Für weitere Details zur Durchführung kieferorthopädischer Korrekturen wird auf die weiterführende Literatur verwiesen [1] [2] [3] [10] [11].

Gaumenspalten

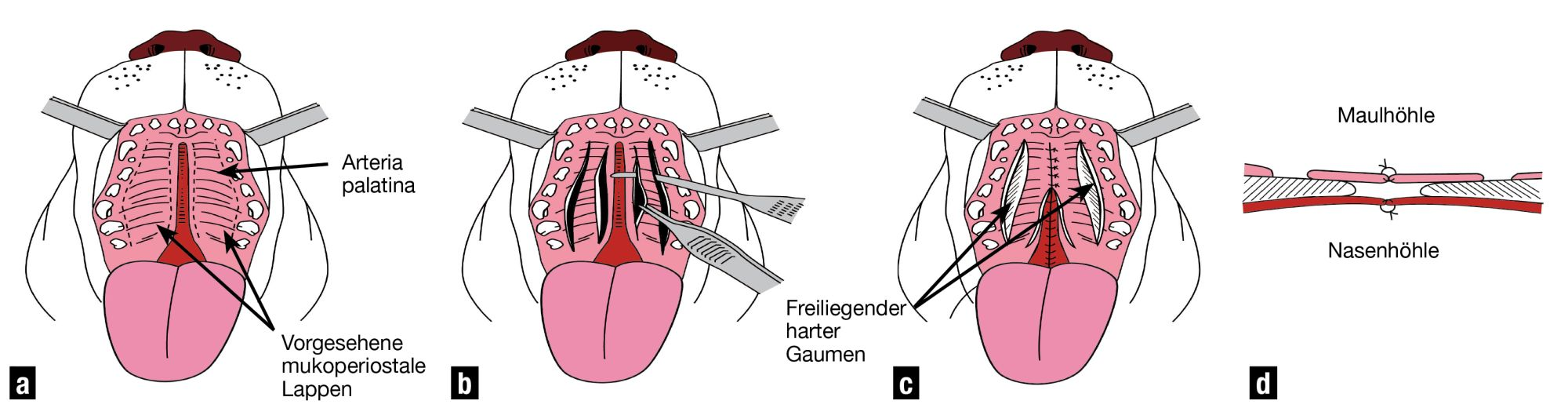

Gaumenspalten entstehen durch die fehlende oder unvollständige Fusion der Oberkieferknochen und umgebenden Weichgewebe in der Mittellinie während der Fetalentwicklung und präsentieren sich klinisch als longitudinale Defekte des primären (Os incisivum) und/oder sekundären (Os maxillare und Os palatinum und weicher Gaumen) Gaumens (Abbildung 15). Die hierdurch fehlende Separierung von Nasen- und Maulhöhle führt zu einer Unfähigkeit der Welpen, normal zu saugen. Häufig kommt es zu Futteraspirationen und nachfolgenden Pneumonien. Klinisch fallen betroffene Welpen durch Husten, Niesen und Milchaustritt aus der Nase während des Saugens auf. Betroffene Tiere bleiben häufig in ihrer körperlichen Entwicklung zurück. In vielen Fällen werden die betroffenen Welpen euthanasiert. Soll ein chirurgischer Verschluss der Gaumenspalte erfolgen, muss der Welpe mehrmals täglich per Sonde gefüttert werden, bis er die erforderliche Größe erreicht hat. Im Alter von 2-4 Monaten ist das Tier meist ausreichend groß, um die weitreichende Mobilisation der Maulschleimhaut zuzulassen, die zum Verschluss der Gaumenspalte notwendig ist. Der chirurgische Eingriff muss sorgfältig geplant werden, da der erste Versuch des Verschlusses die besten Erfolgschancen bietet. Trotzdem sind in vielen Fällen Nachoperationen notwendig, um einen vollständigen Verschluss der Spalte zu erzielen.

Die gebräuchlichsten Techniken zum Verschluss von Gaumenspalten sind die Brückenlappenplastik und die Umschlaglappenplastik. Bei der Brückenlappenplastik werden die medialen Ränder des Gaumens im Bereich der Gaumenspalte inzidiert und die Gaumenschleimhaut unterminiert. Laterale Entlastungsschnitte stellen die nötige Mobilität der entstehenden mukoperiostalen Gewebelappen sicher (Abbildung 15). Dabei muss auf die Erhaltung der Gefäßversorgung durch die Arteria palatina major geachtet werden. Die Lappen müssen soweit mobilisiert werden, dass ein spannungsfreier Verschluss der Spalte möglich ist. Die entstehenden lateralen Gewebedefekte heilen sekundär über freie Granulation ab. Der Nachteil dieser Methode ist die Position der Naht ohne Knochenunterstützung über dem Defekt. Für eine Umschlaglappenplastik wird einseitig ein Gaumenschleimhautlappen präpariert, welcher seine Basis an der Gaumenspalte hat. Die Inzision erfolgt parallel zur Zahnreihe. Dieser Lappen wird über den Defekt umgeschlagen, auf der Gegenseite unter die Gaumenschleimhaut gezogen und dort vernäht, so dass das ehemalige orale Epithel den Boden der Nase bildet und die Bindegewebsseite in Richtung Maulhöhle deutet. Auch hier ist auf eine unbedingte Erhaltung der Blutversorgung durch die Palatinalarterie zu achten. Der Vorteil dieser Methode ist die knochengestützte Lage der Naht seitlich des Defektes. Nachteilig sind die deutlich schwierigere und umfangreichere Präparation und die große freiliegende Granulationsfläche [1] [2] [3] [4] [12] [13].

Schlussfolgerung

Der Tierarzt, der Zahnerkrankungen oder Zahndefekte bei jungen Tieren nicht ernst nimmt, in der irrigen Annahme, dass die Entwicklung der bleibenden Zähne die meisten Probleme schon von selbst lösen wird, tut seinen Patienten keinen Gefallen. Eine gute Kenntnis der verschiedenen bei jungen Tieren auftretenden Zahnerkrankungen, zusammen mit einem Bewusstsein für die zugrunde liegenden pathologischen Vorgänge und einem gewissenhaften therapeutischen Ansatz, stellt sicher, dass Hunde- und Katzenwelpen mit den entsprechenden Problemen die richtige Behandlung erhalten und davon auch in ihrem späteren Leben als adulte Tiere profitieren.

Jan Schreyer

DVM, Dip. EVDC

Deutschland

Tierärztliche Gemeinschaftspraxis, Chemnitz, Deutschland Dr. Schreyer schloss sein Tiermedizinstudium an der Universität Leipzig 1993 ab und promovierte dort 1997. Er ist seit 1993 zusammen mit seiner Frau in einer eigenen Kleintierpraxis in Chemnitz tätig. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Tierzahnheilkunde. 2004 erhielt er das Diplom des EVDC. Er war von 2010 bis 2012 Präsident der European Veterinary Dental Society und ist seit 2009 2. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde.

Literatur

- Verhaert L. Developmental oral and dental conditions. In: Tutt C, Deeprose J, Crossley D. (eds) BSAVA Manual of Canine and Feline Dentistry 3rd ed. Gloucester: BSAVA 2007;77-95.

- Eickhoff M. Das junge Tier. In: Eickhoff M. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde bei Klein- und Heimtieren. Stuttgart: Enke Verlag 2005;42-61.

- Hale FA. Juvenile Veterinary Dentistry. In: Holmstrom SE (ed). Vet Clin North Am Small Anim Pract. Dentistry 2005;35(4):789-817.

- Wiggs RB, Lobprise HB. Pedodontics. In: Wiggs RB, Lobprise HB (eds) Veterinary Dentistry – Principals and Practice. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997;167- 185.

- Taney KG, Smith MM. Composite restoration of enamel defects. J Vet Dent 2007;24(2):130-134

- Niemiec BA. Fundamentals of endodontics. In: Holmstrom SE (ed). Vet Clin North Am Small Anim Pract. Dentistry 2005;35(4):837-868.

- Niemiec BA, Mulligan TW. Vital pulp therapy. J Vet Dent 2001;18(3):154-156.

- Juriga S, Manfra Maretta S, Niederberger V. Mineral Trioxide Aggregate (MTA) for apexification of non-vital immature permanent teeth. J Vet Dent 2007; 24(4):274-277.

- Hobson P. Extraction of retained primary canine teeth in the dog. J Vet Dent 2005;22(2):132-137

- Ulbricht RD, Manfra Maretta S. Orthodontic treatment using a direct acrylic inclined plane. J Vet Dent 2005;22(1):60-65.

- Legendre LF. Building a telescopic inclined plane intraorally. J Vet Dent 2010; 27(1):62-65.

- Taney K. Secondary cleft palate repair. J Vet Dent 2008;25(2):150-153.

- Beckman B. Repair of secondary cleft palate in the dog. J Vet Dent 2011;28(1):58.

Andere Artikel in dieser Ausgabe

Auf sozialen Medien teilen