Quelques dermatoses fréquentes chez le chiot

Écrit par Robert Kennis

Il existe de nombreuses dermatoses identifiées chez le chiot, dont les origines sont diverses et peuvent être infectieuses, congénitales et auto-immunes. Le traitement spécifique dépendra du diagnostic précis.

Article

Points clés

L’examen cytologique d’un calque par impression est un examen complémentaire de choix lorsque des papules, pustules, croûtes ou squames sont présentes.

A la différence de l’impétigo ou de la folliculite bactérienne, la cellulite juvénile s’accompagne fréquemment d’une lymphadénopathie et d’un syndrome fébrile (hyperthermie, anorexie…).

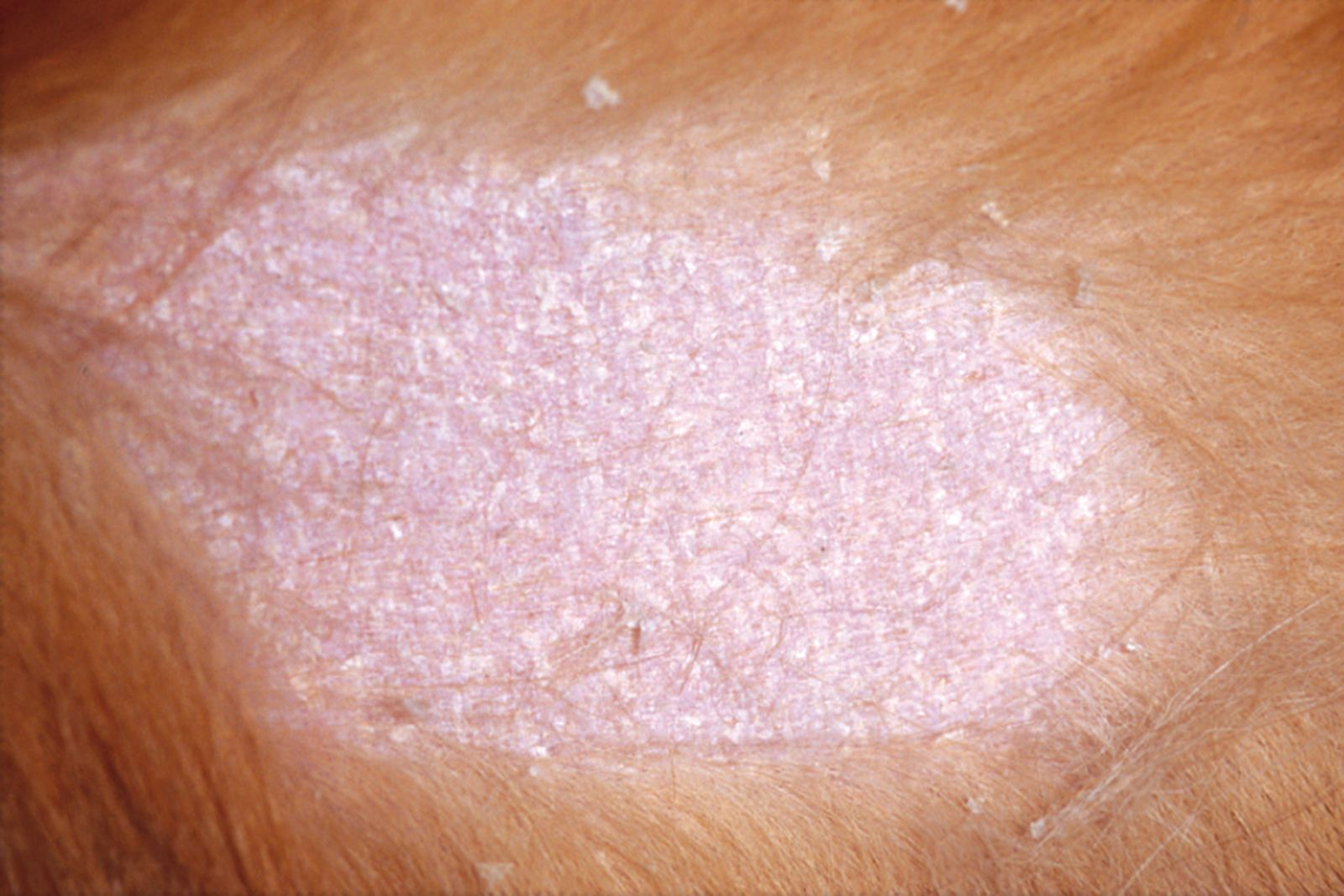

L’ichtyose est la principale cause de squamosis chez le chiot. Elle est particulièrement fréquente chez le Golden Retriever.

Chez le chiot, le squamosis est un signe clinique qui peut être lié à de multiples causes : alimentaires, allergiques, parasitaires ou infectieuses.

Introduction

Il existe de nombreuses dermatoses identifiées chez le chiot, dont les origines sont diverses et peuvent être infectieuses, congénitales et auto-immunes. Le traitement spécifique dépendra du diagnostic précis. Cet article répertorie certaines dermatoses fréquemment rencontrées chez le chiot. Chacune est abordée selon une démarche clinique et sont successivement exposés le signalement, les commémoratifs, les signes cliniques, le diagnostic différentiel, les examens complémentaires et les options thérapeutiques.Impétigo

L’impétigo, parfois appelé pyodermite du chiot, se développe chez les très jeunes chiots, avant la puberté. Un ou plusieurs chiots d’une même portée peuvent être touchés, et les lésions apparaissent très rapidement. Il existe peu de données concernant une éventuelle cause sous-jacente. Une malnutrition, un ectoparasitisme ou un endoparasitisme pourraient être en cause. Les chiots atteints présentent des pustules, en nombre extrêmement variable. Elles sont principalement localisées sur la peau glabre de l’abdomen et des régions inguinale et axillaire (Figure 1). Elles ne sont habituellement pas associées aux follicules pileux (contrairement à ce qui est observé en cas de folliculite bactérienne) et ont tendance à se rompre facilement, laissant place à une petite croûte ou, éventuellement, à une collerette épidermique. Le propriétaire peut aider le vétérinaire en décrivant les pustules si aucune n’est présente au moment de la consultation. L’atteinte est le plus souvent asymptomatique. La présence de prurit doit orienter vers d’autres hypothèses, telles qu’une folliculite bactérienne ou une dermatophytose. En règle générale, il n’y a pas de signes généraux. Si ceux-ci sont présents, une parasitose ou une carence nutritionnelle sous-jacentes doivent être recherchées.

Les principales hypothèses diagnostiques à envisager en présence de pustules incluent des causes infectieuses telles qu’une infection bactérienne, une démodécie et une dermatophytose. Des dermatoses à médiation immune comme la cellulite juvénile (voir paragraphe spécifique) et le pemphigus foliacé peuvent être envisagées. Le pemphigus foliacé est très peu probable chez un jeune chien. Une ectoparasitose peut également être en cause, les morsures de fourmis de feu (Solenopsis invicta), fréquentes dans certaines parties du globe comme le Sud des Etats-Unis, peuvent induire la formation de pustules.

L’examen cytologique d’un calque par impression est un examen complémentaire de choix. Une pustule intacte peut être rompue par l’extrémité d’une lame de microscope et son contenu étalé sur celle-ci. La pustule peut également être rompue à l’aide d’une petite aiguille, en évitant de faire saigner l’animal. S’il n’existe que des croûtes, elles doivent être décollées délicatement et la lame de microscope directement appliquée sur la surface de la peau sous-jacente. Les lames sont ensuite séchées à l’air libre avant d’être colorées avec un kit de coloration rapide puis examinées au microscope, d’abord à petit objectif puis à l’immersion. Le plus souvent, en cas d’impétigo, de nombreux cocci (généralement Staphylococcus spp.) sont visibles au sein d’une réaction inflammatoire majoritairement neutrophilique. En présence de cellules acantholytiques, un pemphigus foliacé doit être suspecté. Si les morsures de fourmis de feu sont en cause, des bactéries sont rarement identifiées. La réaction inflammatoire associée est, dans ce cas, variable, depuis l’inflammation éosinophilique à la seule visualisation de débris nécrotiques. La réalisation de raclages cutanés profonds pour rechercher des Demodex et d’une culture fongique pour exclure une dermatophytose est conseillée. L’examen histopathologique de biopsies cutanées et la réalisation d’une culture bactérienne sont rarement justifiés mais une coproscopie par flottation peut être utile pour rechercher un endoparasitisme concomitant.

Les formes modérées peuvent rétrocéder spontanément. Le traitement est avant tout topique et repose sur la réalisation de shampoings contenant de la chlorhexidine à 2 % ou à 4 % deux fois par semaine jusqu’à rémission ; les shampoings à base de peroxyde de benzoyle sont efficaces mais ont tendance à être trop agressifs pour la peau fragile des chiots. Les lésions individuelles peuvent être traitées localement avec une solution de chlorhexidine ou une pommade à la mupirocine deux fois par jour. Dans les cas sévères, une antibiothérapie orale peut être nécessaire. Il faut alors choisir un antibiotique à large spectre actif contre Staphylococcus spp. Les céphalosporines de première ou troisième génération, l’association amoxicilline-acide clavulanique et la clindamycine sont de bons choix en première intention. L’amoxicilline, l’ampicilline, les fluoroquinolones et les tétracyclines ne sont pas conseillées. Un traitement systémique court, d’une quinzaine de jours, est généralement suffisant.

Le pronostic est très bon et les rechutes sont rares. Il est important d’identifier et de traiter une éventuelle cause sous-jacente. Le rôle de la nutrition est très important ; il est essentiel d’offrir une alimentation complète et équilibrée formulée pour la croissance des chiots. Les probiotiques pourraient aider à réguler la flore intestinale et à renforcer les défenses immunitaires, notamment en cas d’endoparasitisme avéré.

Cellulite juvénile

La cellulite juvénile, également appelée pyodermite juvénile, dermatite granulomateuse stérile juvénile ou gourme du chiot, est une maladie d’étiologie inconnue. Elle touche principalement les chiots âgés de moins de 4 mois. Il n’existe aucune prédisposition raciale ou sexuelle avérée, même si certaines races (Setter Gordon, Teckel, Golden Retriever) pourraient être surreprésentées. Une origine infectieuse ne semble pas en cause, bien que plusieurs chiots d’une même portée puissent être touchés. Le rôle des vaccins a été suspecté mais n’a jamais été confirmé.

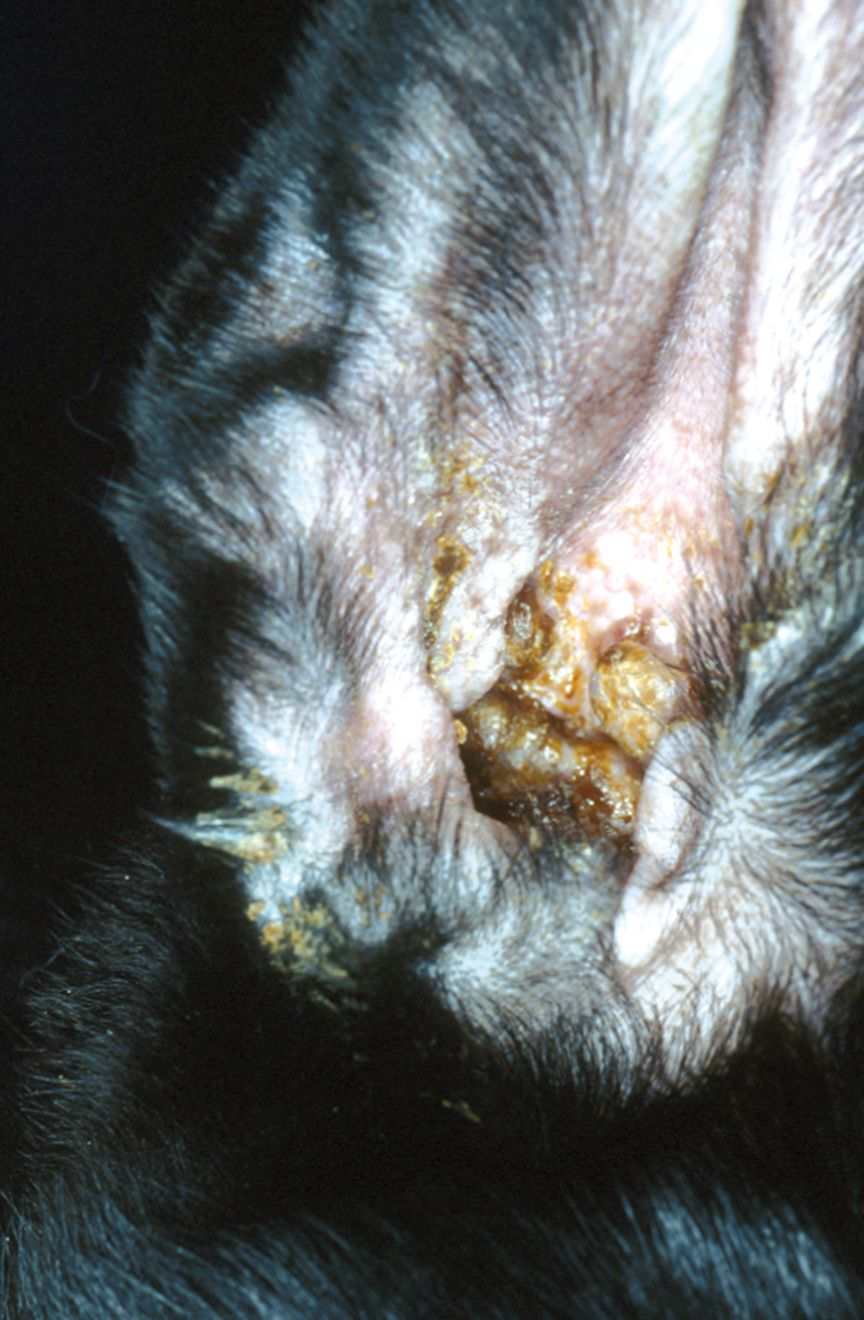

Même si elle reste variable, l’évolution de cette maladie suit généralement un certain schéma. Un gonflement de la face, notamment du museau et de la région périorbitaire, est initialement observé. Dans les premiers stades, des pustules peuvent être détectées sur la face interne des pavillons auriculaires et même dans la partie verticale des conduits auditifs (Figure 2). Les pustules se rompent rapidement, laissant place à des lésions croûteuses. Des lésions similaires peuvent être observées sur la face, notamment sur le pourtour des yeux, le menton et le museau (Figure 3), mais il n’y a parfois aucune pustule visible. Une alopécie, une lichénification puis des érosions et des ulcérations des zones atteintes sont observées dans un second temps, le museau, le menton et la région périorbitaire étant les plus sévèrement atteints (Figure 4). Les lésions faciales ont tendance à être douloureuses. Les pavillons auriculaires sont épaissis et chauds au toucher ; une otite secondaire peut être observée. Au fur et à mesure que les lésions progressent, les nœuds lymphatiques locorégionaux s’hypertrophient. Les ganglions mandibulaires ont tendance à s’hypertrophier de manière symétrique et peuvent même s’ulcérer. Les ganglions préscapulaires et inguinaux peuvent également être atteints. Une panniculite stérile peut être observée dans les régions inguinale et périanale, et des trajets fistuleux peuvent se développer (Figure 5). Ces chiens présentent presque toujours de la fièvre, une anorexie et un abattement. La progression des lésions cutanées entraîne des plages hypo- ou hyperpigmentées. La réaction inflammatoire profonde (cellulite) peut être responsable de l’apparition de cicatrices atrophiques sur les zones touchées.

Le concept de séborrhée primaire est controversé. La séborrhée peut être due à de multiples causes et n’est le plus souvent qu’une conséquence secondaire. Des études ont néanmoins montré que certains Cockers Spaniels ont une vitesse de renouvellement épidermique supérieure à celle observée dans d’autres races, ce qui peut induire la formation de squames. Celles-ci peuvent être sèches (séborrhée sèche) ou grasses (séborrhée grasse). Un grand nombre de ces chiens répondent à l’administration de vitamine A. Avant de parler de séborrhée primaire, il est toutefois extrêmement important d’éliminer au préalable toutes les autres causes pouvant être responsables d’une séborrhée, telles que les carences nutritionnelles, les allergies, un ectoparasitisme, certains facteurs environnementaux, les infections et les dysendocrinies.

Lorsqu’un chiot présente un squamosis, le recueil de l’anamnèse est important. Le régime alimentaire doit notamment être étudié précisément car la nutrition joue souvent un rôle majeur. Les régimes carencés en acides gras oméga 6 donnent un pelage sec et terne et une desquamation accrue. La consommation d’un aliment pour chiots de qualité permet d’améliorer nettement les signes cliniques, mais l’amélioration peut n’être visible qu’au bout de plusieurs semaines, le temps que les acides gras soient incorporés dans la peau. Les endoparasites peuvent jouer un rôle dans la malabsorption des nutriments, et une coproscopie par flottation doit être systématiquement réalisée en cas de squamosis chez le chiot.

Les allergies peuvent être responsables d’une desquamation excessive mais la majorité d’entre elles n’apparaissent pas chez le chiot. L’allergie alimentaire est une exception, car elle peut toucher les chiots de moins de 6 mois. Les parasites intestinaux pourraient altérer le système immunitaire et contribuer ainsi au développement d’intolérances alimentaires. Les chiots souffrant d’allergie alimentaire peuvent présenter un prurit, des signes digestifs, un mauvais état de la peau et du pelage, ou plus rarement une urticaire. Le diagnostic repose sur un test d’éviction-provocation. L’auteur préfère utiliser des aliments à base de protéines hydrolysées qui sont bien équilibrés pour tous les stades physiologiques plutôt que des rations ménagères qui risquent d’être incomplètes ou déséquilibrées, l’équilibre alimentaire étant particulièrement important chez le chiot. Les aliments préparés avec un nombre limité d’antigènes peuvent également être utilisés s’ils sont complets et équilibrés pour tous les stades physiologiques (certains ne le sont pas). Le régime d’éviction doit durer au moins 8 semaines pour déterminer si l’aliment a eu un effet sur les signes cliniques, et la provocation avec l’ancien aliment doit entraîner la réapparition des signes sous 8 jours. Les ingrédients incriminés doivent évidemment être évités. Dans l’expérience de l’auteur, les chiots chez lesquels une allergie alimentaire a été diagnostiquée peuvent par la suite développer des allergies à d’autres ingrédients.

La présence de squames est souvent associée à une folliculite (Figure 7). Bactéries, Demodex et dermatophytes sont couramment en cause, et les chiots présentant une desquamation excessive doivent systématiquement faire l’objet d’une cytologie via un calque par impression, d’un raclage profond et d’une culture fongique. Le squamosis associé à la folliculite peut être diffus ou associé à des papules, pustules ou collerettes épidermiques. Le traitement doit cibler la cause de la folliculite ; deux bains par semaine avec un shampoing kératolytique ou émollient peuvent accélérer la résolution du squamosis.

Les proliférations de Malassezia peuvent être une conséquence ou une cause du squamosis. Les levures sont souvent présentes dans les lésions squameuses, surtout si ces dernières sont grasses. Ces micro-organismes provoquent généralement un prurit avec automutilation et inflammation secondaires, entraînant une stimulation du renouvellement épidermique. Ces levures sont facilement identifiables sur les calques par impression colorés avec un kit de coloration rapide. L’examen cytologique de Scotchs appliqués sur la peau (Scotch test) peut être réalisé pour les lésions squameuses sèches et les zones difficiles d’accès comme les espaces interdigités, en colorant également le scotch avec un kit de coloration rapide mais sans l’immerger dans le fixateur. Le Scotch est ensuite appliqué sur une lame pour être examiné au microscope, à l’immersion pour identifier les levures. Un traitement topique avec des shampoings, sprays ou lotions contenant un antifongique azolé est généralement recommandé chez les chiots. L’administration orale d’antifongique azolé doit être réservée aux cas sévères ou réfractaires et aux animaux âgés de plus de 12 semaines. Une solution de bouillie soufrée (non disponible en France) peut être appliquée localement sans danger, une fois par semaine en lotion jusqu’à rémission clinique ; elle présente en outre des propriétés antiprurigineuses.

Conclusion

Les chiots sont prédisposés à de nombreuses dermatoses. Si cet article s’est intéressé à certaines d’entre elles, fréquemment observées chez les jeunes animaux, le vétérinaire n’oubliera pas que d’autres affections comme les infections bactériennes, les démodécies et les dermatophytoses sont également très fréquentes chez les chiots comme chez les chiens adultes. Il est donc essentiel d’aborder un chiot présentant des lésions cutanées de manière rigoureuse et selon une démarche diagnostique basée sur le signalement, les commémoratifs et les signes cliniques, ainsi que sur des examens complémentaires adaptés, pour choisir le bon traitement et optimiser le résultat.

Références complémentaires

- Reimann KA, Evans, MG, Chalifoux LV, et al. Clinicopathologic characterization of canine juvenile cellulitis. Vet Pathol 1989;26(6):499-504.

- Miller, W, Griffin C, Campbell K. Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology, 7th Ed. Philadelphia, PA. WB Saunders Co. 2013.

- Mauldin EA. Canine ichthyosis and related disorders of cornification. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2013(43);89-97.

- Grall S, Guaguere E, Planchais S, et al. PNPLA1 mutations cause autosomal recessive congenital ichthyosis in a Golden Retriever dog and humans. Nat Genet 2012;44(2);140-147.

Robert Kennis

Dr Vétérinaire, MS, Dip. ACVD

États-Unis

Le Dr Kennis obtient son diplôme vétérinaire à l’université du Michigan en 1989 et y effectue un résidanat en 1993. En 1996, il accepte un poste d’enseignant à l’université A&M du Texas et obtient un Master of Science en immunologie. Il rejoint l’université d’Auburn en 2005, où il est actuellement professeur. Diplômé du Collège américain de dermatologie vétérinaire et ancien président de l’AAVD (Académie américaine de dermatologie vétérinaire), il anime des séminaires de formation continue aux niveaux régional, national et international et il est lauréat de plusieurs prix d’enseignement. Ses recherches portent sur les allergies alimentaires, les alopécies d’origine endocrinienne et les infections cutanées félines.

Autres articles de ce numéro

Partager sur les réseaux sociaux