La gestion des plaies 1 – Le traitement d’urgence des fractures ouvertes

Ecrit par James Roush

Une fracture ouverte est une fracture osseuse exposée à la contamination environnementale du fait d’une brèche dans les tissus mous entourant l’os. Par extension, s’il existe une plaie cutanée sur un membre ou une partie du corps ayant une fracture...

Points clés

Toute fracture associée à une plaie cutanée localisée dans la même partie du corps doit être considérée comme une fracture ouverte et donc particulièrement à risque d’infection ultérieure.

Les plaies de fracture ouverte doivent être traitées en urgence, mais la fixation immédiate de la fracture n’est pas une urgence.

Chaque animal victime d’accident de la voie publique (AVP) doit faire l’objet d’un bilan minimum incluant radiographies thoracique et abdominale, NFS, bilan biochimique, ECG, pulsoxymétrie et mesure de la pression artérielle pour explorer d’éventuelles comorbidités.

La plaie doit être recouverte d’un pansement stérile initial tandis que l’animal est évalué et stabilisé afin de prévenir les infections nosocomiales, et une antibiothérapie systémique à large spectre doit être administrée au plus vite.

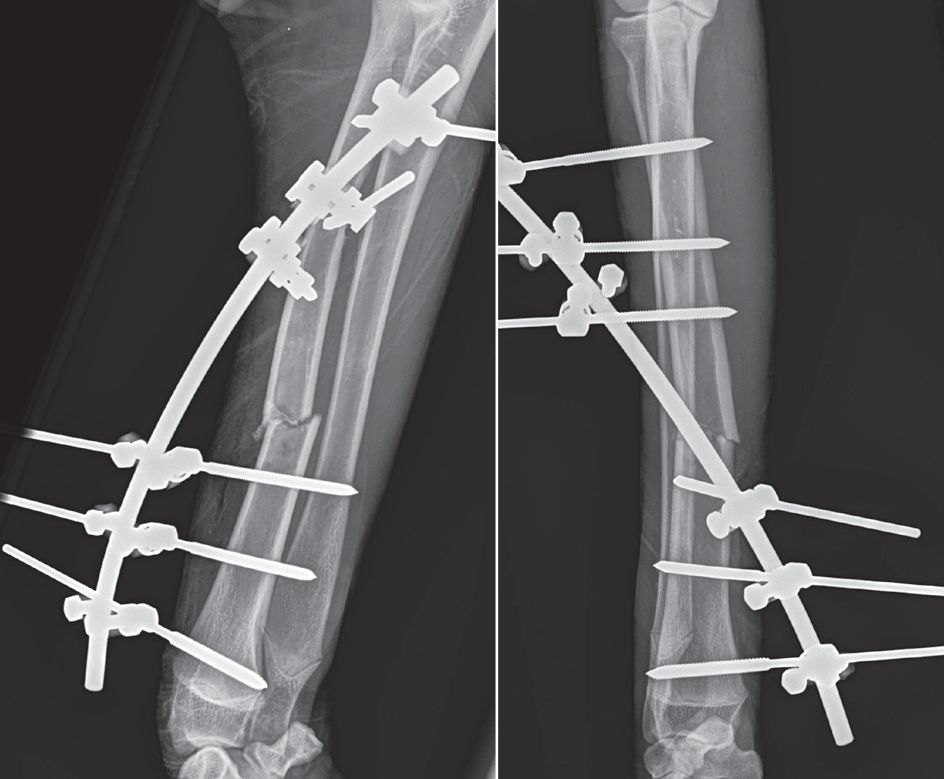

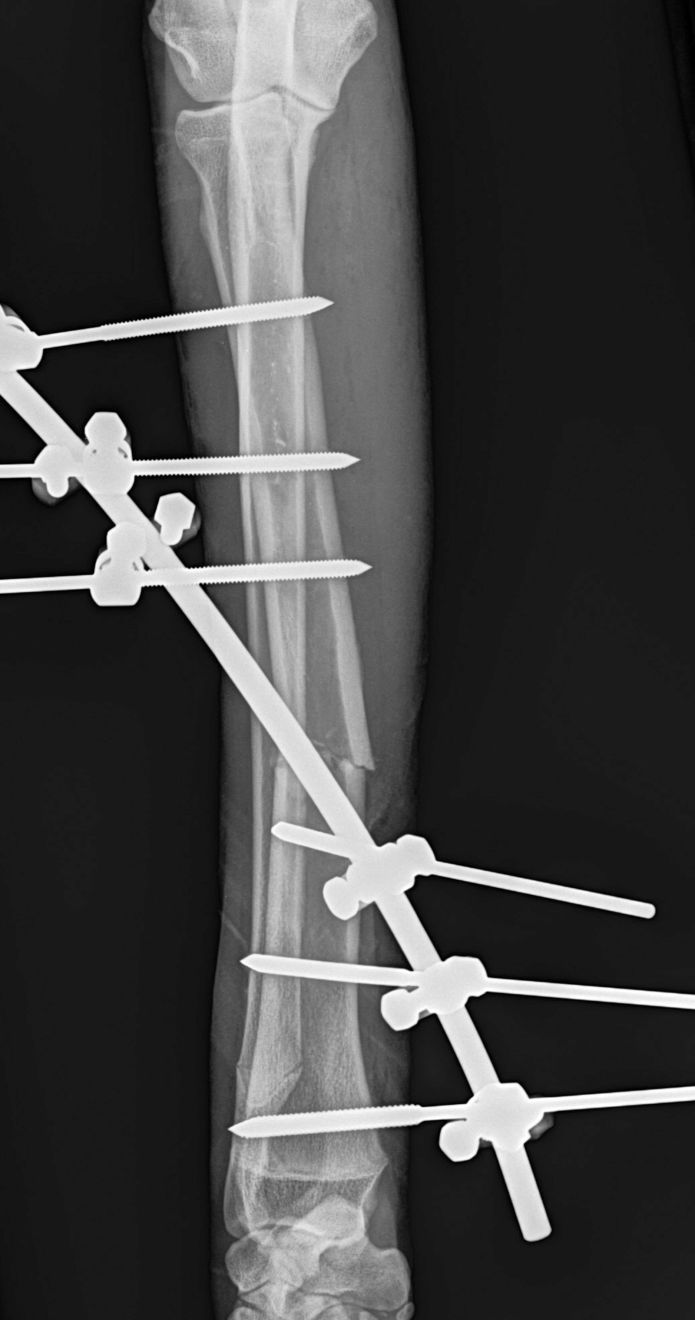

Les fixateurs externes permettent un accès facile aux plaies ouvertes tout en offrant une fixation rigide des fractures, en préservant la vascularisation osseuse et en limitant les lésions des tissus mous.

Introduction

Une fracture ouverte est une fracture osseuse exposée à la contamination environnementale du fait d’une brèche dans les tissus mous entourant l’os. Par extension, s’il existe une plaie cutanée sur un membre ou une partie du corps ayant une fracture, il faut considérer qu’il y a fracture ouverte, que la fracture soit supposée, ou non, communiquer avec la plaie. Dans une étude évaluant les fractures traumatiques chez le chien et le chat, les fractures ouvertes représentaient 16,7 % des cas, et les accidents de la voie publique (AVP), le jeune âge, le surpoids et les fractures comminutives étaient associés à un risque supérieur de fracture ouverte [1].

Bien prendre en charge les fractures ouvertes nécessite d’avoir conscience de deux faits importants :

- Le degré de morbidité consécutif à la réparation d’une fracture ouverte est souvent directement lié au traitement d’urgence initial de la fracture.

- Les fractures ouvertes confrontent le chirurgien à des difficultés thérapeutiques uniques en raison de critères supplémentaires à prendre en compte pour la réparation de la fracture, pour les soins et la fermeture des plaies.

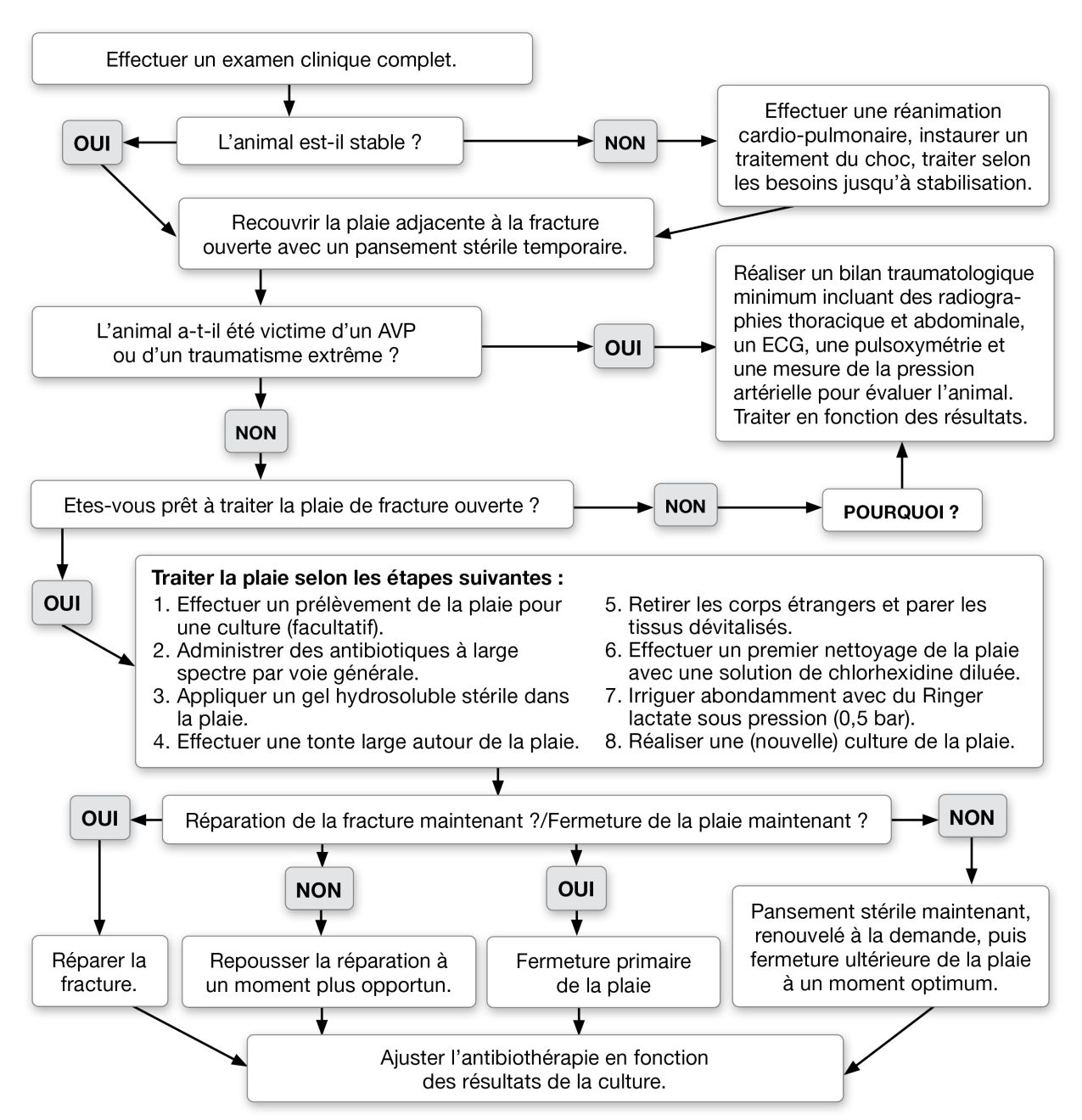

Les fractures ouvertes sont souvent la conséquence d’un AVP ou d’autres accidents à haute énergie, et ce type de traumatismes peut entraîner des comorbidités importantes qu’il faudra traiter. Outre le fait de limiter la morbidité ultérieure, la prise en charge initiale des animaux à fractures ouvertes est extrêmement importante pour limiter les coûts ainsi que le temps de cicatrisation, mais aussi pour le devenir fonctionnel de l’animal. Pour le traitement des fractures ouvertes notamment, les vétérinaires ont tout intérêt à adhérer aux principes établis et à ne pas essayer de gagner du temps, d’économiser de l’argent ou de l’énergie. L’ostéomyélite ou la non-union post-opératoire sont presque toujours la conséquence de compromis consentis lors des soins initiaux de la plaie ou de la fracture. La Figure 1 propose un arbre décisionnel utile pour la prise en charge des animaux souffrant de fracture ouverte.

Evaluation de l’animal

Les fractures ouvertes doivent toujours être traitées en urgence, mais l’os fracturé, lui, n’a pas besoin d’être réparé en urgence. Toutefois, la détection d’une fracture ouverte ne doit évidemment pas prévaloir sur la prise en charge d’éventuelles lésions ou comorbidités plus graves. La première et la plus importante chose à faire pour le diagnostic et la prise en charge des fractures ouvertes est de bien examiner l’animal pour détecter d’éventuelles anomalies systémiques supplémentaires. Tous les cas de fractures ouvertes d’origine traumatique doivent être examinés pour rechercher la présence de lésions occultes au niveau du thorax et de l’abdomen, et doivent faire l’objet d’un examen neurologique complet afin d’exclure une dysfonction neurologique préexistante ou une atteinte neurologique supplémentaire. Dans une étude, 57 % des chiens souffrant de lésion squelettique montraient des signes radiographiques, électrocardiographiques ou autres de traumatisme thoracique, incluant contusion pulmonaire, contusion myocardique, pneumothorax ou hernie diaphragmatique [2], mais seulement 21 % d’entre eux montraient des signes cliniques associés à la lésion thoracique. Chaque animal ayant subi un AVP ou autre choc suffisamment important pour provoquer la fracture d’un os long doit faire l’objet d’un bilan diagnostique minimum incluant radiographies thoracique et abdominale, numération formule sanguine (NFS), biochimie, mesure de la pression artérielle, pulsoxymétrie et électrocardiogramme (ECG). Des arythmies cardiaques post-traumatiques peuvent n’apparaître que 48 à 72 heures après l’accident, c’est pourquoi un ECG initialement normal doit être refait toutes les 12 heures au cours des 72 heures suivant le traumatisme. Les animaux développant une arythmie immédiate ou retardée, ou d’autres atteintes systémiques, doivent être traités pour ces problèmes potentiellement mortels, et la réparation de la fracture sera reportée à plus tard, une fois l’état général stabilisé. L’état neurologique de chaque animal doit être évalué pour exclure une atteinte du système nerveux central ou une lésion périphérique associée à la fracture. Les lésions urologiques sont fréquentes chez les individus souffrant de fractures pelviennes ou fémorales, et elles peuvent entraîner le développement d’une hyperkaliémie et d’une urémie avant même que la lésion ne soit détectée. La production urinaire doit être attentivement surveillée, notamment chez les animaux en décubitus.Prise en charge initiale des fractures ouvertes

Deux facteurs sont considérés comme cruciaux pour la bonne prise en charge initiale de la fracture elle-même. Le premier est le grade de la fracture. Chez l’animal, les fractures ouvertes sont souvent classées par grade, de I à III (Tableau 1), pour tenter de mieux prédire le risque de morbidité ou d’infection post-opératoire, mais les preuves de l’efficacité d’une telle classification en médecine vétérinaire sont peu nombreuses. Les fractures ouvertes de grade I étaient auparavant décrites à tort comme des fractures où l’os « a pénétré la peau depuis l’intérieur », une définition qui implique un déplacement particulier pendant le traumatisme qui ne peut pas être déterminé simplement en regardant la fracture et la plaie après coup. Cette supposition concernant le déroulement de l’événement traumatique doit être évitée par les vétérinaires et dans la littérature vétérinaire ultérieure. Certains auteurs subdivisent le grade III en trois sous-types [3], mais cette sous-classification à des fins thérapeutiques n’est pas corroborée par de meilleurs résultats cliniques dans la littérature actuelle.

| Grade I | Fracture ouverte avec plaie associée < 1 cm de diamètre. Les fractures de grade I sont souvent simples, l’os étant cassé en deux, et sont associées à un traumatisme minime des tissus mous. |

| Grade II | Fracture ouverte avec plaie cutanée > 1 cm de diamètre mais sans traumatisme important des tissus mous ou comminution. |

| Grade III | Fracture ouverte largement comminutive avec traumatisme sévère des tissus mous et plaie cutanée > 1 cm de diamètre. Toutes les fractures provoquées par des projectiles sont considérées comme des fractures de grade III. |

Le second facteur encore plus important pour la prise en charge des fractures ouvertes est l’évaluation de la nature et de la durée de la contamination microbienne, le délai idéal souvent décrit pour la fermeture de la plaie étant de 6 heures jusqu’à 12 heures après le traumatisme initial. En réalité, ce délai idéal n’est pas qu’une question de temps mais plutôt une question d’estimation du degré de contamination ou d’infection de la plaie jusqu’au moment de son parage et de sa fermeture. Dans les 6 à 12 premières heures, les plaies contaminées, incluant celles communiquant avec les fractures, peuvent être converties en plaies propres grâce à un parage chirurgical et un lavage efficaces, puis refermées de manière primaire, afin de diminuer le temps de cicatrisation et les coûts liés aux soins de la plaie. Après 12 heures, la majorité des plaies, quel que soit le degré supposé de contamination, doivent être parées et lavées de la même manière, mais refermées sur des drains chirurgicaux ou laissées ouvertes pour une fermeture retardée. La décision de refermer la plaie ou de la laisser ouverte doit idéalement reposer sur l’examen péri-opératoire d’un prélèvement cytologique de la plaie (coloration de Gram), réalisé avant parage ou lavage. La présence de bactéries visibles sur le frottis indique une infection probable de la plaie par plus de 1X105 bacteries/mm2, et il est alors recommandé de traiter la plaie comme une plaie ouverte jusqu’à ce qu’une cicatrisation non compliquée soit jugée possible par des techniques de fermeture retardée.

Dans tous les cas, la plaie doit être recouverte au plus vite d’un pansement stérile temporaire lors de l’évaluation initiale de l’animal. Idéalement, des prélèvements pour culture aérobie ou anaérobie sont réalisés au niveau de l’os fracturé lors de la consultation initiale, bien qu’une étude prospective randomisée ait montré que seulement 18 % des infections de fractures ouvertes étaient dues aux germes identifiés sur la culture initiale [4]. Dans une étude évaluant la contamination bactérienne de 110 fractures canines, 72,7 % des cas de fractures ouvertes présentaient une culture positive avec des germes aérobie ou anaérobie [5]. Des doses adaptées d’antibiotiques à large spectre (voir ci-après) doivent être administrées par voie systémique immédiatement après les prélèvements pour culture. Pour les soins de la plaie, l’animal doit être placé dans un environnement aseptique, de type bloc opératoire, et tout le personnel doit respecter les protocoles d’asepsie afin de limiter la contamination iatrogène. Quel que soit le grade estimé de la fracture ouverte, et dès que l’animal est jugé globalement stable, une tonte large doit être réalisée afin de pouvoir bien nettoyer la plaie à l’aide de savons antiseptiques chirurgicaux, puis de parer tous les tissus mous lésés ou nécrosés (Figure 2). Pour réduire la contamination iatrogène de la plaie, un gel lubrifiant hydrosoluble stérile peut être appliqué sur la plaie avant la tonte. Les fragments d’os isolés non rattachés à des tissus mous doivent être retirés. Après parage, un premier nettoyage avec une solution diluée de gluconate de chlorhexidine est recommandé [3].

Les plaies ainsi parées et nettoyées doivent être abondamment irriguées avec du Ringer lactate stérile ou une solution isotonique stérile similaire ; des volumes d’irrigation de 3 à 5 litres de solution isotonique dans une plaie de 1 cm de diamètre ne sont pas excessifs. Il est important d’effectuer cette irrigation avec une pression d’environ 0,5 bar (~375 mmHg) pour arriver à décoller les germes des tissus sans trop léser les tissus sains adjacents à la plaie. Cela peut se faire avec un système d’irrigation chirurgicale du commerce ou en utilisant une aiguille de 19 G montée sur une seringue de 60 cc pour arroser énergiquement la plaie. Ces méthodes garantissent une pression du liquide d’environ 0,5 bar, équivalant à la force d’adhésion des bactéries à la surface des plaies. Une pression d’irrigation supérieure risque de léser les tissus sains et n’est pas recommandée. L’ajout d’antibiotiques ou d’antiseptiques dans la solution d’irrigation n’est pas nécessaire et risque même de léser les éléments cellulaires sains des tissus, mais il a été démontré qu’une solution de chlorhexidine à 0,05 % offre une action antibactérienne sans provoquer de réaction tissulaire [6].

Le nettoyage, le parage et l’irrigation doivent inclure toute la profondeur de la plaie jusqu’à la fracture. Après avoir été abondamment irriguée, la plaie doit faire l’objet d’une nouvelle culture aérobie et anaérobie afin de bien évaluer et traiter la population microbienne restant dans la plaie au moment de sa fermeture. A ce stade, le vétérinaire doit évaluer la viabilité des tissus et le degré de contamination de la plaie et choisir l’une des trois options suivantes : refermer la plaie de manière primaire, refermer la plaie sur un drain chirurgical maintenu en place de manière stérile, ou laisser la plaie ouverte et la traiter par pansements stériles jusqu’à ce qu’elle puisse être refermée à une date ultérieure ou qu’elle cicatrise par deuxième intention.

Antibiothérapie à large spectre

Stabilisation temporaire et définitive de la fracture

Les fractures ouvertes n’ont pas besoin d’être immédiatement stabilisées de manière définitive si la plaie est correctement traitée en urgence. La fixation définitive de la fracture ne doit être réalisée qu’une fois que l’animal est bien stabilisé, qu’un chirurgien expérimenté est disponible et que tout le matériel de fixation et les instruments nécessaires sont réunis.

Une stabilisation temporaire des fractures ouvertes permet, en attendant, d’augmenter le confort de l’animal, de limiter la tuméfaction des tissus mous adjacents et de prévenir d’autres lésions des tissus mous. Les os des extrémités inférieures étant moins recouverts de tissus mous, leurs fractures initialement fermées peuvent s’ouvrir ou devenir plus comminutives en l’absence de contention. Des analgésiques sont nécessaires (de préférence des agonistes opiacés comme la morphine) et doivent être administrés en fonction du score de douleur de Glasgow.

Les fractures proximales du coude ou du genou sont difficiles à stabiliser avec une coaptation externe seule, et l’animal doit être confiné en cage sans attelle, et traité avec des analgésiques jusqu’à la réparation définitive de la fracture. Les fractures distales du coude ou du genou peuvent être stabilisées avec une coaptation externe en attendant d’être fixées définitivement ou que l’animal soit transporté dans un centre de référé. La coaptation externe doit consister en un pansement de type Robert-Jones ou Robert-Jones modifié, avec attelle latérale thermoformée en résine. Pour les fractures avec plaies laissées ouvertes après parage, tous les éléments du pansement doivent être stériles et posés de manière aseptique. La coaptation externe doit toujours immobiliser l’articulation immédiatement proximale à la fracture et se prolonger distalement jusqu’aux doigts.

Réparation définitive des fractures ouvertes

- une planification préopératoire minutieuse, incluant une évaluation de la fracture par des radiographies orthogonales ou un scanner ;

- la disponibilité locale d’une expertise, d’une expérience et d’un équipement de chirurgie indiqués pour le type particulier de fracture ;

- des considérations liées à l’animal telles que son caractère, les possibilités de le confiner et l’observance probable de son propriétaire.

Conclusion

Les complications potentielles des fractures ouvertes incluent les infections superficielles de la plaie, la déhiscence de la plaie, l’ostéomyélite aiguë ou chronique, et le retard d’union ou la non-union. Bien qu’ayant cherché dans la littérature l’existence d’études rétrospectives ou prospectives sur les taux d’infection en cas de fracture ouverte chez le chien, l’auteur n’a pu trouver aucune grande étude de cas réalisée au cours de ces vingt dernières années. Les grandes études de cas sur les taux d’infection après fractures ouvertes chez l’Homme sont également rares aujourd’hui, au bénéfice d’études plus petites limitées à une région ou un os en particulier. Mais une analyse des taux d’infection observés après fracture ouverte du tibia chez l’Homme ces dix dernières années a établi des taux compris entre 0 et 25 % [8], et une récente étude rétrospective sur 296 fractures ouvertes du tibia ou de l’ulna a montré une incidence globale des infections profondes de 5 % [9]. Le nettoyage minutieux et stérile de la plaie avec parage et irrigation abondante, l’administration précoce d’antibiotiques à large spectre et la stabilisation rigide de la fracture sont les meilleurs moyens de diminuer l’incidence des complications lors de fracture ouverte.

James Roush

Dr Vétérinaire, MS, Dip. ACVS

États-Unis

Le Dr Roush est diplômé du Collège Américain de Chirurgie Vétérinaire et est actuellement Professeur de Chirurgie au Collège de Médecine Vétérinaire de l’Université de l’Etat du Kansas. Il est auteur ou co-auteur de plus de 150 articles de revues à comité de lecture, abstracts, articles de synthèse et chapitres d’ouvrages sur la chirurgie orthopédique des petits animaux, et donne souvent des conférences dans des congrès nationaux et internationaux sur la réparation des fractures. Il a plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de la chirurgie vétérinaire orthopédique et neurologique, de la recherche orthopédique et de l’enseignement de la chirurgie orthopédique des petits animaux aux étudiants et résidents.

Références bibliographiques

- Millard RP, Weng HY. Proportion of and risk factors of the appendicular skeleton in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc 2014;245:663-668.

- Selcer BA, Buttrick M, Barstad R, et al. The incidence of thoracic trauma in dogs with skeletal injury. J Small Anim Pract 1987;28:21-27.

- Millard RP, Towle HA. Open fractures. In: Tobias KM, Johnston SA, eds. Veterinary Surgery: Small Animal (1st ed) St Louis: Elsevier, 2012:572-575.

- Patzakis MJ, Bains RS, Lee J, et al. Prospective, randomized, double-blind study comparing single-agent antibiotic therapy, ciprofloxacin, to combination antibiotic therapy in open fracture wounds. J Orthop Trauma 2000;14:529.

- Stevenson S, Olmstead ML, Kowalski J. Bacterial culturing for prediction of postoperative complications following open fracture repair in small animals. Vet Surg 1986;15:99-102.

- Lozier S, Pope E, Berg J. Effects of four preparations of 0.05% chlorhexidine diacetate on wound healing in dogs. Vet Surg 1992;21:107-112.

- Leonidou A, Kiraly Z, Gality H, et al. The effect of the timing of antibiotics and surgical treatment on infection rates in open long-bone fractures: a 6-year prospective study after a change in policy. Strategies Trauma Limb Reconstr 2014;9:167-171.

- Ktistakis I, Giannoudi M, Giannoudis PV. Infection rates after open tibial fractures: are they decreasing? Injury 2014;45:1025-1027.

- Zumsteg JW, Molina CS, Lee DH, et al. Factors influencing infection rates after open fractures of the radius and/or ulna. J Hand Surg Am 2014;39:956-961.

Autres articles de ce numéro

Partager sur les réseaux sociaux