La dermatite atopique féline démystifiée

Ecrit par Jennifer Schissler

L’atopie féline peut être frustrante à diagnostiquer et à traiter mais, dans cet article, Jennifer Schissler démystifie certaines des questions qui se posent à propos de cette affection.

Article

Points clés

Le diagnostic de dermatite atopique féline se fait par exclusion et une approche structurée est essentielle pour parvenir à un diagnostic précis.

Le prurit peut être ou non évident mais savoir reconnaître les lésions caractéristiques aide le clinicien à choisir les étapes appropriées pour le diagnostic.

Il est essentiel de soulager le prurit en tenant compte de son évolution aiguë et chronique ; dans la phase chronique, il faut chercher à limiter ou à éliminer les glucocorticoïdes.

Communiquer avec le client est primordial pour le succès ; les propriétaires doivent être conscients que la dermatite atopique ne sera jamais guérie et devra être traitée à vie.

Introduction

La dermatite atopique féline est une affection inflammatoire, presque invariablement prurigineuse, avec des manifestations cliniques caractéristiques. La présentation clinique peut être très différente de celle de l’atopie canine et l’étiopathogénèse est moins bien connue. Comme pour le chien, il s’agit cependant d’une réaction d’hypersensibilité à des allergènes environnementaux, notamment le pollen, les acariens et les moisissures. Contrairement à la dermatite atopique humaine et canine, le rôle des IgE dans la pathogenèse de l’affection chez le chat n’est pas élucidé ; c’est pourquoi des publications récentes ont préconisé d’utiliser l’expression « dermatite féline liée à une hypersensibilité aux allergènes environnementaux » (hypersensibilité induite ni par les puces, ni par l’alimentation) [1]. La nomenclature utilisée pour décrire l’allergie cutanée féline évolue et n’est pas universellement acceptée ; historiquement, elle a été appelée « atopie féline », « syndrome atopique félin », « dermatite atopique féline »… Par souci de cohérence, c’est ce dernier terme qui sera utilisé ici puisqu’il est familier pour les lecteurs et parce qu’en pratique, cette affection constitue le pendant clinique de la dermatite atopique canine.Diagnostic

1. évaluer et traiter toute infestation avérée ou suspectée, et s’assurer du respect des recommandations en matière de lutte contre les puces ;

2. évaluer et traiter les infections, et vérifier leur guérison grâce à la cytologie ;

3. mettre en place un régime d’éviction si le patient présente des signes non saisonniers.

Ces mesures ne résoudront pas complètement la dermatite atopique féline. Bien que l’histopathologie des hypersensibilités cutanées félines ne distingue pas la dermatite par allergie aux piqûres de puces (DAPP) des hypersensibilités alimentaires à expression cutanée ou de la dermatite atopique, les biopsies peuvent orienter vers un diagnostic d’hypersensibilité dans des présentations équivoques. Envisagez de référer les patients à un vétérinaire dermatologiste lorsque l’historique paraît complexe ou incompatible avec les observations cliniques, ou en cas d’absence de réponse thérapeutique.

Sachez que les médicaments antiprurigineux pendant les essais thérapeutiques amélioreront la qualité de vie des patients et l’observance du propriétaire mais, lors des tests diagnostiques, il est nécessaire d’arrêter leur administration pour évaluer la réponse du chat.

Signes cliniques et diagnostic

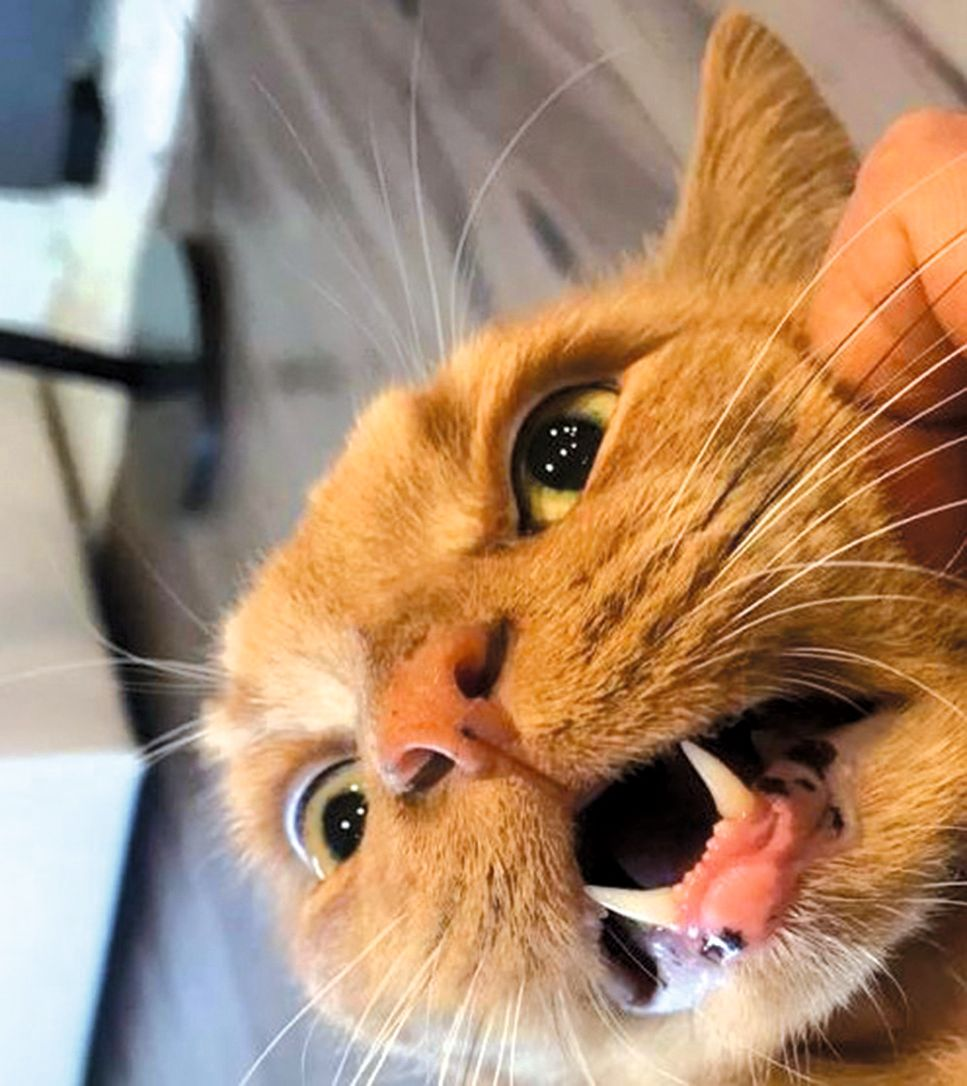

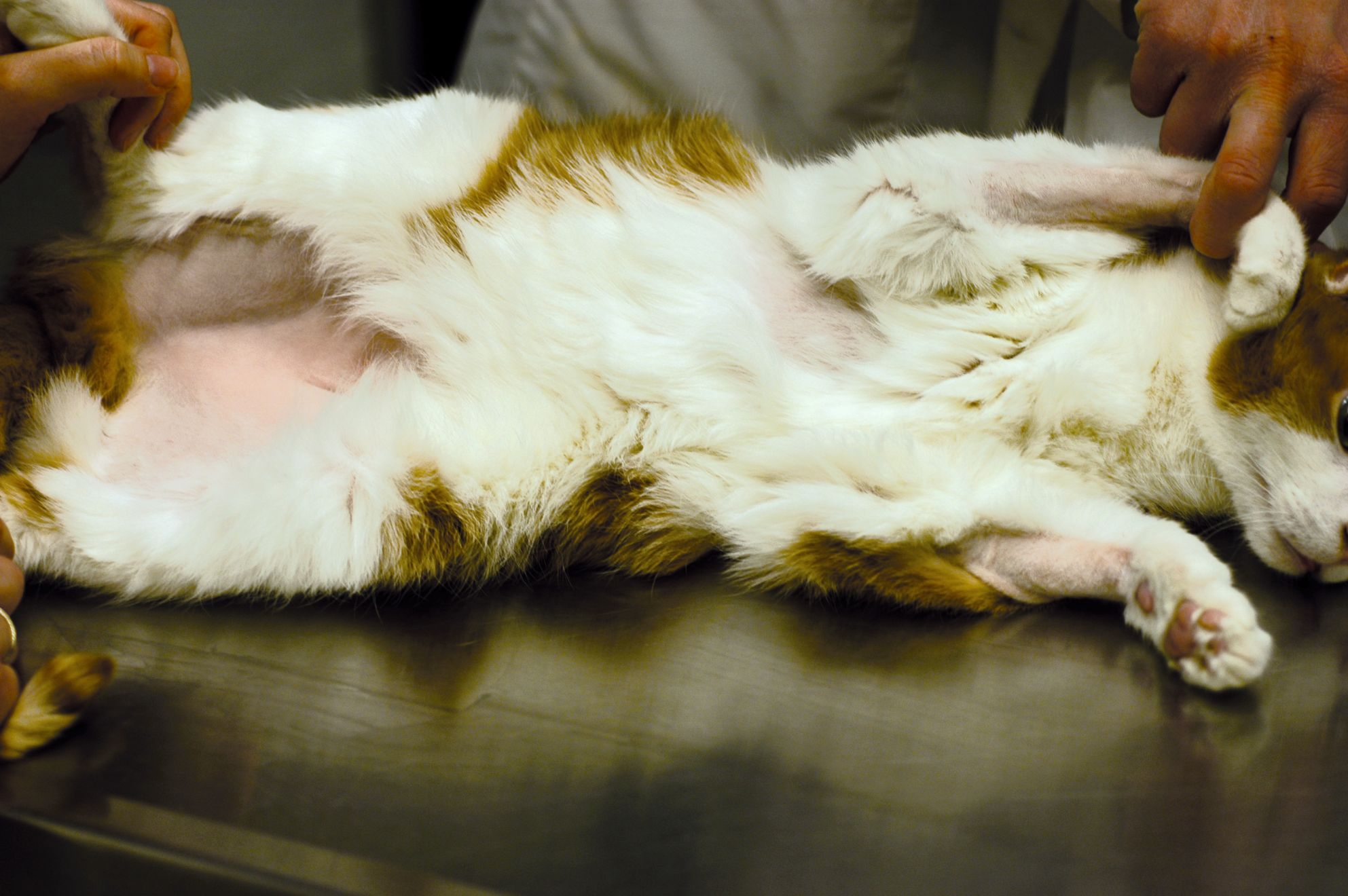

Quatre schémas lésionnels sont associés à l’hypersensibilité cutanée féline : le complexe granulomateux éosinophile, la dermatite miliaire, les excoriations de la tête et du cou et l’alopécie symétrique.

Complexe granulome éosinophilique

La dermatite atopique est un diagnostic d’exclusion. Les hypersensibilités d’origine alimentaire à expression cutanée et la dermatite par allergie aux piqûres de puces (DAPP) provoquent des signes cliniques identiques et peuvent être associés à la dermatite atopique féline.

Dermatite miliaire

Excoriations sur la tête et le cou

Alopécie symétrique sur le tronc et les membres

L’alopécie psychogène fait partie du diagnostic différentiel des alopécies félines mais elle est apparemment moins fréquente que la dermatite [7]. Le diagnostic s’appuie sur l’absence de réponse au traitement contre D. gatoi et contre les puces, sur l’échec du régime d’éviction et du traitement immunomodulateur [en particulier avec les glucocorticoïdes [7]], associés à des commémoratifs de troubles anxieux et des conditions de vie laissant à désirer, dans un milieu non enrichi [8]. Si les résultats de la biopsie n’indiquent pas de signe d’hypersensibilité mais que la réponse aux médicaments psychotropes et aux modifications environnementales est positive, cette hypothèse sera confortée. Enfin, il arrive (rarement, mais cela doit être mentionné) que les chats s’arrachent les poils à cause d’une douleur liée à une cystite, une maladie inflammatoire de l’intestin ou une neuropathie périphérique. Lorsque la cause de l’alopécie reste floue, il convient donc de refaire un examen physique approfondi, d’explorer le contexte et de pousser plus loin les examens diagnostiques.

Diagnostic différentiel

1. À quel âge le prurit est-il apparu ?

2. Le prurit est-il saisonnier ? (La dermatite atopique peut être saisonnière ou non saisonnière).

3. Les démangeaisons ont-elles commencé soudainement ? Se sont-elles aggravées avec le temps ? (dans la plupart des cas, la gravité augmente au fil du temps).

4. D’autres animaux au foyer présentent-ils des démangeaisons ou des lésions cutanées ? (Si c’est le cas, pensez aux ectoparasites (puces, D. gatoi) ou à Microsporum canis).

5. Le prurit a-t-il diminué suite aux traitements précédents ? (La réponse au traitement ne permet pas de faire le diagnostic ni de distinguer une dermatite par allergie aux piqûres de puces d’une hypersensibilité alimentaire à expression cutanée ou d’une dermatite atopique, mais de nombreux chats hypersensibles réagissent bien aux glucocorticoïdes par voie systémique).

6. Quels antiparasitaires externes ont été administrés et à quelle fréquence ?

7. Comment le chat est-il nourri aujourd’hui et était-il nourri différemment auparavant ? (ces informations sont utiles pour mettre en place un régime d’élimination).

Il n’est pas recommandé de commencer par réaliser des tests intradermiques et des dosages sériques pour diagnostiquer une dermatite atopique féline ou une hypersensibilité alimentaire à expression cutanée, car ces tests produisent des résultats faussement positifs et négatifs. Ces tests ne deviennent intéressants que pour sélectionner les allergènes à inclure dans une immunothérapie ciblée pour des chats atteints de dermatite atopique spécifique. Notons que les tests allergéniques salivaires conçus pour les chiens, dont certains sont vendus directement aux propriétaires, souffrent d’un manque flagrant de précision, autant en ce qui concerne la maladie (faux positifs apparaissant chez des animaux sains) que ses antécédents (résultats positifs envers des allergènes alimentaires que l’animal n’a pas consommés) [9].

Traitement de l’atopie

Les traitements anti-inflammatoires sont la pierre angulaire du traitement, mais il faut tenir compte du stade de la maladie lors de la prise en charge des patients souffrant d’hypersensibilité cutanée. Un traitement en phase aiguë réduit rapidement le prurit chez les chats quand le traitement antiparasitaire externe démarre et pendant la mise en place d’un régime d’éviction. Il est également efficace pour contenir les poussées de dermatite atopique. Les glucocorticoïdes et l’oclacitinib sont les anti-inflammatoires les plus efficaces en phase aiguë. Une fois le diagnostic de dermatite atopique posé, il faut passer à un traitement d’entretien à long terme : parmi les traitements anti-inflammatoires non stéroïdiens, la cyclosporine micronisée et une immunothérapie ciblée sur les allergènes en cause sont les options les plus sûres, les plus efficaces et les plus documentées. Si des glucocorticoïdes doivent être utilisés à long terme, il faut viser la dose et le rythme d’administration les plus faibles possible pour contrôler les signes cliniques. Une fois le traitement d’entretien chronique instauré, il est prudent, au cours de la première année, de revoir l’animal une fois par saison pour s’assurer que le contrôle est optimal et pour vérifier l’absence d’infections cutanées ou auriculaires secondaires. Ensuite, quand le chat est bien géré, un contrôle tous les 6 à 12 mois suffit, idéalement pendant la saison où le chat se gratte le plus.

Idéalement, des corticoïdes ne seront administrés que pendant la phase aiguë et la période du diagnostic. L’auteure privilégie un traitement oral avec la prednisolone pour pouvoir adapter et diminuer la dose et limiter les effets secondaires lorsque cela est possible. Classiquement, la dose prescrite pour traiter le prurit initial sera de 1,0 à 2,0 mg/kg q24h et descendra autour de 0,5 mg/kg q48h en entretien. Une dose de 2 à 3 mg/kg/jour peut cependant être nécessaire pour contrôler les lésions lors de complexe granulome éosinophilique. Pour surveiller l’apparition éventuelle d’effets secondaires (par exemple : cushing iatrogène, diabète sucré et infection des voies urinaires), un profil biochimique et une analyse d’urine seront réalisés au départ, 3-4 mois après le début du traitement, puis tous les 6 mois, sauf si l’évolution de la santé du chat requiert un suivi plus fréquent. Des épisodes d’herpès virose cutané ou oculaire sont susceptibles de se produire.

La cyclosporine micronisée est autorisée dans certains pays pour traiter la dermatite atopique féline et elle convient à la prise en charge chronique. Des troubles digestifs sont les effets secondaires les plus fréquents : ils concernent environ 25 % des chats et peuvent être transitoires ou durables. À cause du risque de toxoplasmose systémique potentiellement mortelle, en particulier chez les patients naïfs, la chasse et la consommation de viande crue sont contre-indiquées. L’auteure recommande une dose de 7,5 mg/kg/jour pendant une période d’essai de 8 semaines ; une fois l’efficacité du traitement avérée, certains individus peuvent n’être traités que toutes les 48 à 72 heures. Le médicament peut être donné dans un aliment humide sans affecter les paramètres pharmacocinétiques, ce qui facilite l’observance [10]. Bien qu’il soit prudent d’effectuer un suivi des paramètres sanguins et urinaires, ils évoluent rarement [11].

L’oclacitinib est autorisé pour le traitement de la dermatite allergique chez le chien et, bien qu’il s’agisse d’une utilisation hors AMM, l’efficacité [12] [13] et l’innocuité [14] de ce médicament pour traiter une dermatite atopique féline aigüe ou chronique sont avérées. Les suivis ne dépassent cependant pas une période de 28 jours, de sorte que les données concernant la sécurité à long terme sont entièrement anecdotiques. Chez le chat, la pharmacocinétique implique d’administrer une dose orale plus élevée et plus fréquente que chez le chien [15] : des études préconisent une dose initiale comprise entre 0,4 et 1,0 mg/kg q12h [12] [13] ; une fois l’atopie bien contrôlée, le médicament pourra n’être administré qu’une fois par jour. Cependant, la thérapie administrée deux fois par jour sur le long terme donne de bons résultats chez la majorité des chats. Devoir administrer fréquemment des comprimés à un chat est un inconvénient pour le traiter à long terme. Étant donné le manque global de données sur la sécurité, des analyses sanguines et urinaires de base seront répétées tous les 3 à 6 mois. Selon l’expérience de l’auteure, l’oclacitinib est un médicament sûr et efficace à long terme chez le chat mais, si on l’utilise, les autres immunomodulateurs doivent être évités ou utilisés avec prudence. L’auteure a observé un cas de démodécie multifocale à D. cati et de pyélonéphrite chez un chat recevant simultanément de la dexaméthasone et de l’oclacitinib par voie orale pour traiter une dermatite atopique grave.

Une immunothérapie spécifiquement dirigée contre certains allergènes, administrée par voie sous-cutanée ou sublinguale, est indiquée en cas de traitement prolongé. C’est la seule thérapie qui favorise la tolérance immunitaire et qui n’a pas d’effets secondaires à long terme connus. Les allergènes sont sélectionnés par des tests intradermiques ou des dosages d’IgE sériques, en fonction des antécédents environnementaux du patient. Un traitement d’au moins 12 mois peut être nécessaire avant d’obtenir une réponse notable. Pour optimiser le bien-être des chats, la plupart auront besoin d’un traitement anti-inflammatoire continu ou intermittent pendant cette période. Chez environ 60 % des chats, il devient ensuite possible de diminuer voire de supprimer les médicaments [16], mais la plupart des patients ont besoin que le traitement continue pour maintenir leur tolérance. Dire aux clients qu’il s’agit d’un traitement à long terme et entretenir leur motivation pour réduire le besoin d’un traitement médicamenteux est essentiel pour éviter l’arrêt prématuré du traitement, qui s’accompagnerait d’une perte de temps et d’argent.

Les antihistaminiques ne permettent pas de gérer les cas aigus, à cause de leur manque général d’efficacité [17] et de leur action retard. Ils peuvent cependant servir à diminuer les doses de corticoïdes ou être utilisés seuls dans une population très limitée de patients.

Un complément d’acides gras est indiqué dans le traitement à long terme de tous les chats présentant une dermatite atopique ; il peut passer par la consommation d’un aliment spécialement indiqué pour la dermatite atopique, ou par l’administration de gélules ou de préparations liquides. Les acides gras ne réduisent pas, à eux seuls, le prurit de manière significative mais ils peuvent réduire la gravité des crises, aider à renforcer la barrière cutanée et donc à réduire la pénétration des allergènes et le risque d’infection secondaire. Il a été montré qu’ils permettent de réduire les doses de médicaments lors de dermatite atopique canine [18]. L’auteure recommande l’acide eicosapentanoïque (EPA) à une dose minimale de 90 mg par jour pour réduire le prurit chez les chats présentant une dermatite atopique.

Les lésions du complexe granulome éosinophilique félin seront traitées avec des glucocorticoïdes ou de la cyclosporine micronisée mais des doses initiales relativement élevées et des traitements anti-inflammatoires longs sont parfois requis pour obtenir une rémission. La cyclosporine micronisée seule peut permettre de guérir les lésions : elle agit lentement (il faut environ 4 à 6 semaines) mais elle est efficace pour contrôler durablement les lésions du complexe granulome éosinophilique félin. En période de diagnostic, le traitement aux glucocorticoïdes sera poursuivi chez les patients pour assurer leur bien-être pendant la mise en place des traitements antiparasitaires et du régime d’éviction, mais il devra être interrompu ensuite pour juger de leur efficacité. Des études à comité de lecture font encore défaut pour évaluer l’efficacité de l’oclacitinib dans le traitement des lésions actives du complexe granulome éosinophilique félin mais ce médicament, comme l’immunothérapie spécifique, peut éviter de voir les lésions réapparaître.

Enfin, comme cela a été mentionné précédemment, une otite externe peut être observée seule ou parallèlement à d’autres types de réactions. Le traitement anti-inflammatoire systémique et l’immunothérapie ne sont pas des moyens fiables de la contrôler. Une fois que l’infection secondaire et l’inflammation auriculaire sont traitées par voie topique, et que la thérapie systémique est instaurée pour contrôler les signes cutanés, continuez à vérifier l’état des oreilles et envisagez une administration de stéroïdes topiques en entretien, une ou deux fois par semaine. Continuer à nettoyer régulièrement les oreilles peut être utile, mais le traitement topique des otites dépasse le cadre de cet article.

Conclusion

Jennifer Schissler

Dr Vétérinaire, MS, Dip. ACVD

Le Dr Schissler a obtenu son diplôme vétérinaire de l’Université d’État du Colorado (CSU) en 2005 et a ensuite effectué un master ainsi qu’un résidanat en dermatologie à l’université d’État de l’Ohio. Diplômée de l’American College of Veterinary Dermatology, elle a rejoint la faculté du CSU en 2011 pour occuper un poste clinique dédié à l’enseignement et à la recherche. Elle s’intéresse particulièrement à l’otologie, au contrôle des infections, aux staphylocoques multirésistants et au syndrome d’Ehlers-Danlos.

Références

- Hobi S, Linek M, Marignac G, et al. Clinical characteristics and causes of pruritus in cats: a multicentre study on feline hypersensitivity-associated dermatoses. Vet Dermatol 2011;22:406-413.

- Wildermuth BE, Griffin CE, Rosenkrantz WS. Response of feline eosinophilic plaques and lip ulcers to amoxicillin trihydrate-clavulanate potassium therapy: a randomized, double-blind placebo-controlled prospective study. Vet Dermatol 2012;23(2):110-118, e24-25.

- Han HS, Chua HL, Nellinathan G. Self-induced, noninflammatory alopecia associated with infestation with Lynxacarus radovskyi: a series of 11 cats. Vet Dermatol 2019;30(4):356-e103

- Silbermayr K, Joachim A, Litschauer B, et al. The first case of Demodex gatoi in Austria, detected with fecal flotation. Parasitol Res 2013;112(8):2805-2810.

- Saari SAM, Juuti KH, Palojrvi JH, et al. Demodex gatoi-associated contagious pruritic dermatosis in cats a report from six households in Finland. Acta Vet Scand 2009;51(1):40.

- Duangkaew L, Hoffman H. Efficacy of oral fluralaner for the treatment of Demodex gatoi in two shelter cats. Vet Dermatol 2018;29(3):262.

- Waisglass SE, Landsberg GM, Yager JA, et al. Underlying medical conditions in cats with presumptive psychogenic alopecia. J Am Vet Med Assoc 2006;228(11):1705-1709.

- Titeux E, Gilbert C, Briand A, et al. From feline idiopathic ulcerative dermatitis to feline behavioral ulcerative dermatitis: grooming repetitive behaviors indicators of poor welfare in cats. Front Vet Sci 2018;16:5:81.

- Lam A, Johnson LN, Heinze CR. Assessment of the clinical accuracy of serum and saliva assays for identification of adverse food reaction in dogs without clinical signs of disease. J Am Vet Med Assoc 2019;255(7):812-816.

- Roberts ES, Speranza C, Friberg C, et al. Confirmatory field study for the evaluation of ciclosporin at a target dose of 7.0 mg/kg (3.2 mg/lb) in the control of feline hypersensitivity dermatitis. J Feline Med Surg 2016;18(11):889-897.

- Roberts ES, Vanlare KA, Strehlau G, et al. Safety, tolerability, and pharmacokinetics of 6-month daily dosing of an oral formulation of cyclosporine (ATOPICA for cats) in cats. J Vet Pharmacol Ther 2014;37(2):161-168.

- Noli C, Matricoti I, Schievano C. A double-blinded, randomized, methylprednisolone-controlled study on the efficacy of oclacitinib in the management of pruritus in cats with non-flea non-food-induced hypersensitivity dermatitis. Vet Dermatol 2019;30(2):110-e30.

- Ortalda C, Noli C, Colombo S, et al. Oclacitinib in feline non-flea-, nonfood-induced hypersensitivity dermatitis: results of a small prospective pilot study of client-owned cats. Vet Dermatol 2015;26(4):235-e52.

- Lopes NL, Campos DR, Marilia AM, et al. A blinded, randomized, placebo-controlled trial of the safety of oclacitinib in cats. BMC Vet Res 2019;15(1):137.

- Ferrer L, Carrasco I, Cristòfol C, et al. A pharmacokinetic study of oclacitinib maleate in six cats. Vet Dermatol 2020;31(2):134-137.

- Ravens PA, Xu BJ, Vogelnest LJ, et al. Feline atopic dermatitis: a retrospective study of 45 cases (2001-2012). Vet Dermatol 2014;25(2):95-102, e27-28.

- Wildermuth K, Zabel S, Rosychuk RAW. The efficacy of cetirizine hydrochloride on the pruritus of cats with atopic dermatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. Vet Dermatol 2013;24(6):576-81, e137-138.

- Muller MR, Linek M, Lowenstein C, et al. Evaluation of cyclosporine-sparing effects of polyunsaturated fatty acids in the treatment of canine atopic dermatitis. Vet J 2016;210:77-81.

Autres articles de ce numéro

Partager sur les réseaux sociaux