Dermatologie bei älteren Hunden

Geschrieben von Mitzi D. Clark

Wenn Hunde älter werden, altert auch ihre Haut. Dieser Artikel gibt einen Überblick über altersrelatierte Veränderungen und die häufigsten dermatologischen Erkrankungen bei älteren Hunden.

Kernaussagen

Mit zunehmendem Alter entstehen bei Hunden verschiedene Hautvernderungen wie Kallusbildung, Elastizittsverlust und Faltenbildung, aber auch Vernderungen von Haarfarbe und Haartextur.

Hufige Endokrinopathien wie Hypothyreose und Hyperadrenokortizismus haben erhebliche Auswirkungen auf die Haut und das Haarkleid.

Bei jedem Patienten mit Verdacht auf Demodikose sollte unabhngig vom Prventionsstatus ein Hautgeschabsel entnommen werden.

Das epitheliotrope Lymphom hat ein vielfltiges klinisches Erscheinungsbild und kann leicht mit anderen entzndlichen oder infektisen Hauterkrankungen verwechselt werden.

Geriatrische Dermatologie - Eine Einführung

Die Haut ist ein erstaunliches Organ, das ständig mit den Elementen kämpft und lebenswichtige Strukturen schützt. Wenn Hunde älter werden, altern natürlich auch ihre Haut und ihr Haarkleid, und es kommt zu Kallusbildung, Elastizitätsverlust, Hautfaltenbildung und Veränderungen von Haarfarbe und Haartextur. Auch das Immunsystem unterliegt einem natürlichen Alterungsprozess, mit der Folge, dass ältere Tiere anfälliger sind für Hautinfektionen und möglicherweise Schwierigkeiten haben, ihre residente Demodexmilbenpopulation unter Kontrolle zu halten. Darüber hinaus treten bei geriatrischen Hunden aber auch einige systemische Erkrankungen häufiger auf, von denen sich viele auch im Bereich der Haut manifestieren. So können sich beispielsweise eine Hypothyreose oder ein Hyperadrenokortizismus klinisch gelegentlich am deutlichsten in Form von Hautveränderungen darstellen. Auch bestimmte Stoffwechselerkrankungen wie die superfizielle nekrolytische Dermatitis treten in der alternden Hundepopulation häufiger auf. Und schließlich entwickeln geriatrische Hunde auch häufiger als ihre jüngeren Artgenossen kutane Zubildungen - sowohl benigne als auch maligne Tumore. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Dermatologie bei geriatrischen Hunden.

Allgemeine Veränderungen der Haut und des Haarkleides

Senile Veränderungen treten in unserer Kleintierpopulation in unterschiedlichen Altersstufen auf - bei kleinen Hunderassen typischerweise erst später im Leben, bei größeren Hunden dagegen eher etwas früher. Genetische Faktoren, rassespezifische Unterschiede, die diätetische Unterstützung und nicht zuletzt zahlreiche Umweltfaktoren können den Beginn altersbedingter Veränderungen beeinflussen. Bei der Seneszenz oder Zellalterung handelt es sich um einen normalen, unvermeidlichen Prozess. Wenn Hunde älter werden, nimmt ihre Fähigkeit zur Verjüngung der Zellpopulation ab, es kommt zu einer verstärkten Zellatrophie in den meisten Strukturen, und auf mikroskopischer und ultrastruktureller Ebene lässt sich eine Vielzahl von Veränderungen beobachten.

Die Epidermis kann dünner werden, insbesondere im extrem hohen Alter, bei mangelhafter, unausgewogener Ernährung und bei bestimmten Endokrinopathien, die bei älteren Tieren häufiger auftreten. Einige Hunde entwickeln mit zunehmendem Alter eine Hyperpigmentierung der Haut, die nicht auf häufigere Ursachen (Sonnenlichtexposition, Traumata, Endokrinopathien) zurückzuführen ist [1]. Epidermale Kollagenfasern weisen eine vermehrte Quervernetzung auf, und ihre Bündel erscheinen fragmentierter. Elastinfasern verlieren an Elastizität und weisen vermehrt Kalzium und Pseudoelastin in ihren Fasern auf, aber auch eine Fragmentierung kann zu beobachten sein [2]. Die Mm. arrectores pilorum können fragmentiert und vakuolisiert erscheinen und sind manchmal schwer zu finden. In der älteren Literatur werden zystische Erweiterungen der epitrichialen (apokrinen) Schweißdrüsen und sogar eine Atrophie der Talgdrüsen beschrieben [1]. Blutgefäße und Lymphgefäße verändern ihr Erscheinungsbild mit zunehmendem Alter in der Regel nicht. Bei älteren Pudeln wird eine perifollikuläre Verkalkung in der Dermis beschrieben [3],[4].

Häufig sichtbare Veränderungen der alternden Haut und des alternden Haarkleides sowie mögliche Ursachen sind [2],[5],[6]:

- Ergrauen der Haare (Abbildung 1): Atrophie der Pigmentzellen und verminderte Tyrosinase-Aktivität

- Stumpfes Erscheinungsbild des Fells: Veränderung der Talgproduktion

- Dünneres Haarkleid: verminderte Follikelaktivität

- Faltenbildung der Haut: Gewebedehydratation, Verlust der Hautelastizität, Atrophie der Epidermis

- Kallusbildung: Längere mechanische Druckeinwirkung und Hyperkeratose

- Hyperkeratose der Ballen (Abbildung 2): altersbedingte Hyperkeratose sowie Hyperkeratose infolge abnormer Abnutzung der Pfotenballen, aber auch Veränderungen des Gangbildes infolge von Osteoarthritis

Eine Prävention für altersbedingte Veränderungen der Haut mit Hilfe spezifischer Interventionen gibt es nicht. Da Sonnenlichtexposition diese Veränderungen jedoch potenziell beschleunigt, kann es von Vorteil sein, die Exposition nach Möglichkeit zu reduzieren und gegebenenfalls Sonnenschutzmittel und physische Sonnenbarrieren einzusetzen, insbesondere bei spärlich behaarten und schwach pigmentierten Hunden. Eine Befeuchtung des Fells, des Nasenspiegels und der Pfotenballen kann Trockenheit der Haut entgegenwirken, und gepolsterte Liegeunterlagen können den mechanischen Druck auf Knochenvorsprünge minimieren und damit die Kallusbildung verringern.

Endokrine und metabolische Erkrankungen

Häufige Endokrinopathien wie die Hypothyreose und der Hyperadrenokortizismus beeinträchtigen die Haut und das Haarkleid in signifikantem Maße und treten tendenziell häufiger bei Tieren mittleren und höheren Alters auf. Besitzer und Besitzerinnen betroffener Hunde bemerken zunächst oft nur Hautveränderungen, die dann der Hauptgrund für die Vorstellung des Patienten in der tierärztlichen Praxis sein können, wobei davon auszugehen ist, dass sich wahrscheinlich auch systemische Symptome entwickeln werden. Eine weitere Stoffwechselerkrankung, das hepatokutane Syndrom (HCS), auch bezeichnet als superfizielle nekrolytische Dermatitis (SND), tritt ebenfalls häufiger bei älteren Hunden auf.

Häufige kutane Manifestationen einer Hypothyreose bei Hunden sind eine Ausdünnung des Haarkleides, insbesondere an Reibungsstellen, aber auch an der Rute (Abbildung 3) und am Nasenrücken, eine Prädisposition für bakterielle Follikulitis, Hyperpigmentierung und Schuppenbildung sowie Myxödeme in weiter fortgeschrittenen Fällen. Haare brauchen Thyroxin (T4), um in die Anagenphase (Wachstumsphase) einzutreten. Hypothyreote Tiere weisen vermehrt telogenisierte Haare auf, die bei wiederholter Sonneneinstrahlung oder chemischer Exposition ausbleichen und eine hellere Farbe bekommen können, da keine neuen Haare mehr nachwachsen. Zudem können telogene Haare mit der Zeit epilieren, und da aufgrund des unterbrochenen Haarzyklus keine neuen Haare nachwachsen, kann es zu Hypotrichose und Alopezie kommen. Rezeptoren für Schilddrüsenhormone befinden sich auch an den Talgdrüsen, so dass ein Mangel an Schilddrüsenhormonen zu einer Atrophie der Talgdrüsen führen kann. Veränderungen der T4-Konzentration können sich darüber hinaus auf die Fettsäurekonzentration in der Haut auswirken, was wiederum zu Keratinisierungsstörungen führen kann, die eine ausgedehnte vermehrte Schuppenbildung sowie ein stumpfes und trockenes Erscheinungsbild des Haarkleides zur Folge haben. Diese Veränderungen machen das Tier insgesamt auch anfälliger für bakterielle Infektionen und Malassezia-Infektionen, da die Haut einen Teil ihrer protektiven Barrierefunktion verliert. Hyperpigmentierung ist ein unspezifisches Symptom, das infolge der Chronizität bestimmter Veränderungen entsteht und bei verschiedenen hormonellen und entzündlichen Erkrankungen auftreten kann. Bei hypothyreoten Hunden kann es zudem zu einer Akkumulation von Hyaluronsäure in der Haut kommen, die zu einer Verdickung der Haut und dem klassischen „traurigen Gesichtsausdruck“ eines Myxödems führt [7].

Zu den nicht-kutanen Symptomen einer Hypothyreose gehören Gewichtszunahme, Lethargie, mentale Abgestumpftheit und wärmesuchendes Verhalten [8]. Die Diagnose wird über eine Blutuntersuchung bestätigt, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Gesamt-T4 -Spiegel durch viele Faktoren beeinflusst werden kann. Vorsicht ist deshalb insbesondere geboten bei der Interpretation von T4-Werten bei Patienten mit anderen Erkrankungen oder bei Patienten, die bestimmte Arzneimittel erhalten wie Glukokortikoide, Sulfonamid-Antibiotika, Phenobarbital, Clomipramin und nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAIDs). Eine präzisere Diagnose kann erreicht werden durch eine umfassende Auswertung eines vollständigen Schilddrüsen-Profils, einschließlich Gesamt-T4, freies T4 und Schilddrüsenstimulierendes Hormon (TSH) +/- Schilddrüsenantikörper. Die Behandlung einer Hypothyreose beim Hund erfolgt mit oralem Levothyroxin und wird im Allgemeinen gut vertragen.

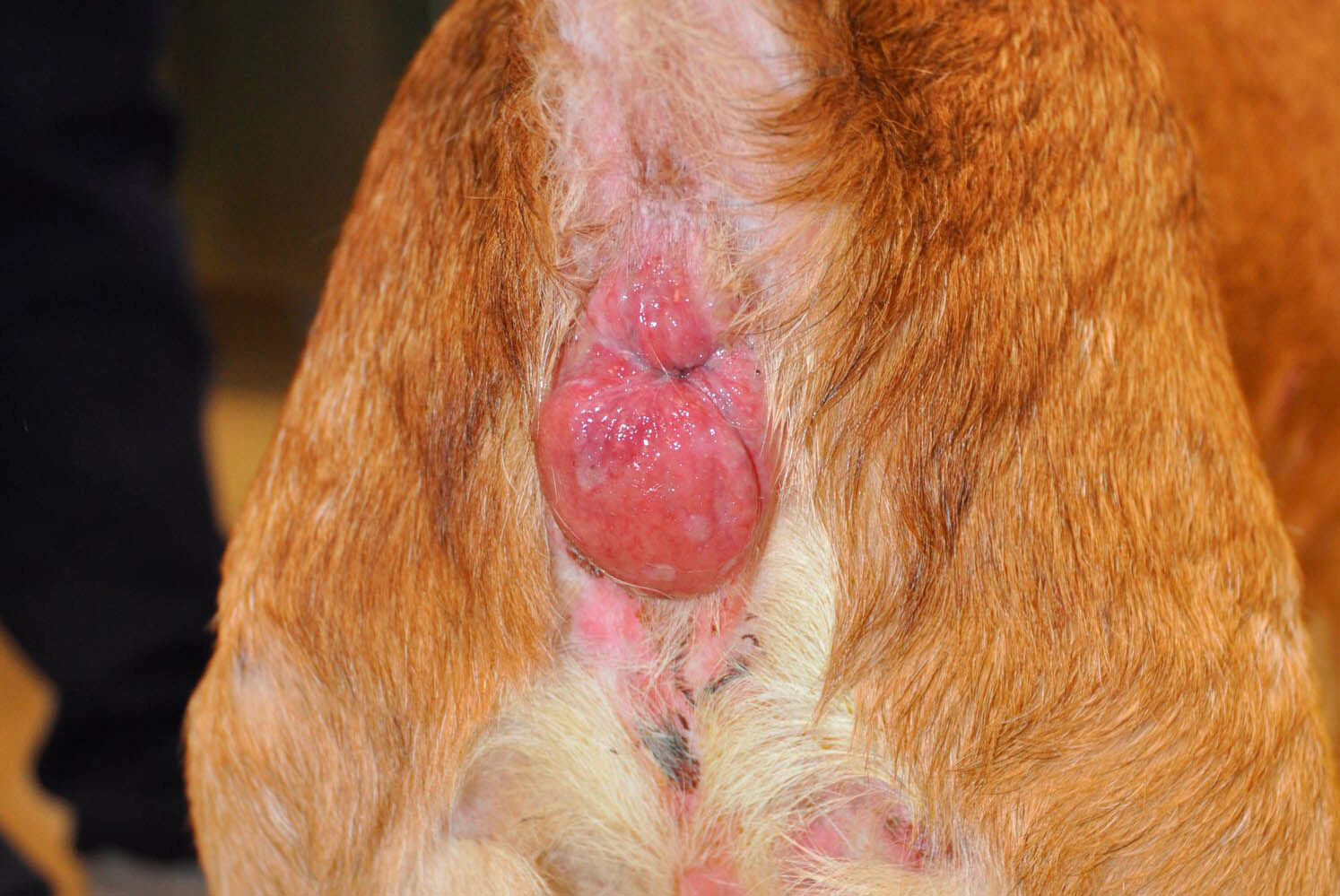

Ein Hyperadrenokortizismus kann bei Hunden zu Alopezie führen, meist in einem symmetrischen Muster an den Flanken. Zusätzlich kann die Haut verdünnt und hypoton sein. Häufig treten auch Komedonen und Milien auf, und Phlebektasien können vorkommen [9]. Sekundäre Hautinfektionen entstehen bei Tieren mit Hyperadrenokortizismus häufiger und Calcinosis cutis ist eine gelegentliche Folge (Abbildung 4). Bei Hyperadrenokortizismus kommt es zu einer Überproduktion von Cortisol durch die Nebennieren, entweder aufgrund eines primären Nebennierentumors oder - häufiger - als Folge einer Nebennierenhyperplasie unter dem Einfluss eines Hypophysentumors. Dieses überschüssige Cortisol führt zu einer signifikanten Beeinträchtigung von Haarfollikeln und Talgdrüsen, mit der Folge einer Atrophie, die wiederum eine Hyperkeratose (übermäßige Schuppenbildung) und eine Hypotrichose bis hin zur Alopezie nach sich zieht. Auch die Haarfollikel betroffener Tiere sind mit hyperkeratotischem Material gefüllt, so dass Komedonen und Milien entstehen. Blutergüsse entstehen leicht aufgrund der unter dem Einfluss von Kortisol geschwächten Blutgefäße, und Phlebektasien sind die Folge von Gefäßerweiterungen. Striae (Dehnungsstreifen) können als Folge der verdünnten Haut und einer schlechten Heilung auftreten und zu einem narbigen Muster führen [9],[10].

Nicht-kutane Symptome eines Hyperadrenokortizismus umfassen Polydipsie und Polyurie sowie Polyphagie, übermäßiges Hecheln und eine Belastungsintoleranz. Betroffene Tiere können zudem einen klassischen Hängebauch, also ein birnenförmig erweitertes Abdomen aufweisen. Die Diagnose ist nicht immer eindeutig, und eine Kombination aus abdominalem Ultraschall, ACTH-Stimulationstest und Low dose Dexamethason-Suppressionstest (LDDS) kann erforderlich sein. Die Behandlung kann in einigen nebennierenabhängigen Fällen aus der chirurgischen Entfernung der Nebenniere bestehen, gelegentlich wird auch orales Trilostan oder Mitotan (die häufigste Option zur Behandlung von hypophysenabhängigen Fällen) eingesetzt.

Das hepatokutane Syndrom (HCS), auch bezeichnet als superfizielle nekrolytische Dermatitis (SND), ist eine Stoffwechselerkrankung des Hundes, bei der es aufgrund einer Hepatopathie zur Entwicklung einer Hypoaminoazidämie und Aminoazidurie kommt. In der Folge entwickeln betroffene Hunde Effloreszenzen wie Krustenbildung, Erosionen und Ulzerationen sowie gelegentlich Bläschenbildung. Am häufigsten findet man diese Hautveränderungen in Bereichen, die einer vermehrten Abnutzung oder Traumata ausgesetzt sind, wie z. B. Pfotenballen (Abbildung 5), Ellbogen, Sprunggelenke, Genitalien, Schnauze und der periokulare Bereich. Bestätigt wird die Diagnose über eine Hautbiopsie und eine Ultraschalluntersuchung des Abdomens sowie die Bestimmung von Aminosäurespiegeln im Blut und Harn. Früher war die Überlebenszeit bei SND trotz zusätzlicher diätetischer Therapie relativ kurz (bis zu 3-6 Monate nach der Diagnose). In jüngster Zeit werden bei dieser Erkrankung (und bei Hunden mit dem Aminoaciduric Canine Hypoaminoacidemic Hepatopathy Syndrome (ACHES) ohne begleitende Hautveränderungen) mit Hilfe einer Kombination verschiedener Therapien längere Überlebensraten erreicht [11],[12]. Die besten Ergebnisse erzielt eine Kombination von intravenösen Aminosäure- +/- Lipidinfusionen, ausgewogener Ernährung und enteralen Supplementen [13].

Haut und alternde Immunität

Das Immunsystem der Haut ist kompliziert. Zu den angeborenen Komponenten der Immunabwehr gehört die physische Barriere der Epidermis, die phagozytische Zellen rekrutiert, Komplement aktiviert und Zytokine produziert. Zu den adaptiven Immunreaktionen gehören die Antigenerkennung und die sich daran anschließenden Reaktionen von Lymphozyten [14]. Das Altern ist zwar per se keine Krankheit im eigentlichen Sinne, aber ein gealtertes Immunsystem macht unter anderem die Bekämpfung von Infektionen schwieriger. Hinzu kommt, dass die ältere Haustierpopulation mit höherer Wahrscheinlichkeit begleitend auch andere zugrundeliegende Erkrankungen aufweist (endokrine Erkrankungen, chronische Allergien, immunvermittelte Hauterkrankungen und Hautneoplasien), die sie zusätzlich für sekundäre Haut- und Ohreninfektionen prädisponieren können.

Wie ihre jüngeren Artgenossen sind natürlich auch ältere Hunde anfällig für Ektoparasiten wie Flöhe oder Räudemilben. Eine Demodikose bei einem älteren Hund (Abbildung 6) ist häufig ein Warnhinweis auf eine innere Erkrankung oder eine Immunsuppression, obwohl eine beim älteren Hund einsetzende Demodikose auch idiopathischen Ursprungs sein kann. In einer Studie [15] wurden lediglich Hyperadrenokortizismus, Hypothyreose und Leishmaniose mit einer im adulten Alter einsetzenden Demodikose in Verbindung gebracht, Neoplasien interessanterweise jedoch nicht. In allen Fällen von Demodikose bei älteren Tieren sollten stets mögliche Ursachen einer Immunsuppression abgeklärt werden. Zur Behandlung der Demodikose werden zahlreiche Parasitizide eingesetzt, darunter Avermectine, Milbemycine, Amitraz und andere. Mit dem Aufkommen neuerer Parasitizide, wie den Isoxazolinen, ist diese Erkrankung in letzter Zeit viel einfacher zu therapieren.

Bei der bullösen Impetigo (Abbildung 7) handelt es sich um eine oberflächliche pustulöse bis bullöse Erkrankung, die am häufigsten als sekundäre Folge von Staphylokokkeninfektionen bei älteren Tieren mit Endokrinopathien wie Hypothyreose, Diabetes mellitus oder Hyperadrenokortizismus auftritt [16]. Fälle von oberflächlicher und tiefer bakterieller Follikulitis-/Furunkulose - häufig verursacht durch Staphylococcus spp. - werden auch bei älteren Hunden mit Endokrinopathien, allergischer Dermatitis oder anderen Erkrankungen mit Störungen der Hautbarriere festgestellt. Gelegentlich treten diese bakteriellen Infektionen bei geriatrischen Tieren auch ohne offensichtliche zugrundeliegende Erkrankung häufiger auf. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Immunsystem der Haut mit zunehmendem Alter langsamer auf Infektionen reagiert. Antibiotika (topisch und systemisch) können über einen längeren Zeitraum erforderlich sein, um diese Infektionen vollständig zu eliminieren. Eine Malassezia-Dermatitis entsteht typischerweise sekundär infolge allergischer Dermatitiden, struktureller/morphologischer Veränderungen von Haut und Ohren aber auch in Arealen mit erhöhter Hautfeuchtigkeit. Bei älteren Tieren mit chronischen Malassezia-Problemen kann die betroffene Haut eine extreme Lichenifikation und Hyperpigmentierung aufweisen.

Eine topische Therapie ist ideal geeignet für oberflächliche Hautinfektionen, wenn dies möglich ist, und Chlorhexidin in einer Konzentration von 3 % oder höher sollte gegen Infektionen mit Staphylococcus spp. und Malassezia spp. wirksam sein. Systemische Antibiotika sollten nach Möglichkeit auf der Grundlage der Ergebnisse bakterieller Kulturen mit Empfindlichkeitstest ausgewählt werden.

Hauttumore

Hauttumore können während des gesamten Lebens eines Hundes auftreten, werden aber mit zunehmendem Alter häufiger festgestellt. Hautzubildungen können epithelialen oder mesenchymalen Ursprungs sein, und es können neurale, vaskuläre, adipozytäre und fibroblastische Tumore auftreten. Verschiedene Aspekte wie genetische Prädispositionen und immunologische Faktoren können sich generell auf das Wachstum von Hauttumoren auswirken, und andere beitragende Faktoren, wie zum Beispiel Umweltfaktoren (einschließlich ionisierender Strahlung und ultraviolettem Licht), können kumulative Einflüsse haben. Mit zunehmendem Alter kommt es naturgemäß zu einer zunehmenden Exposition gegenüber solchen Faktoren, und dies kann bei der Entwicklung bestimmter Tumoren eine Rolle spielen.

Melanome und Mastzelltumore kommen bei älteren Hunden häufig vor [17], da aber bereits reichlich Informationen über diese Tumore und ihre Behandlung zur Verfügung stehen, werden diese hier nicht im Detail beleuchtet. Vielmehr wird sich die Diskussion in diesem Artikel auf andere Tumore konzentrieren, die häufig in der dermatologischen Fachpraxis und in der Allgemeinpraxis vorkommen. Kurz zusammengefasst: Melanome treten am häufigsten als solitäre Zubildungen an Kopf, Gliedmaßen oder Zehen auf und können grau oder schwarz erscheinen. Sie können gut oder schlecht abgegrenzt sein und sind oft erhaben. Hunde sind bei erstmaligem Auftreten in der Regel älter als neun Jahre [18]. Mastzelltumore können ein variables klinisches Erscheinungsbild haben, und treten oft als solitäre Zubildungen auf, die von dermal bis subkutan, von weich bis fest und von behaart bis alopezisch reichen. Die Zubildungen können ulzerieren oder pruriginös sein, und das durchschnittliche Alter bei erstmaligem Auftreten liegt bei acht Jahren [19].

Verschiedene Aspekte wie genetische Veranlagung und immunologische Faktoren können das Wachstum von Hauttumoren generell beeinflussen, während andere Faktoren wie Umweltfaktoren (einschließlich ionisierender Strahlung und ultraviolettem Licht) einen kumulativen Einfluss haben können.

Viele gutartige Zubildungen bei Hunden, wie z. B. Lipome, treten bei älteren Hunden häufiger auf. Lipome entstehen aus reifen Fettzellen, wobei Adipositas und das Alter als Risikofaktoren gelten. Am häufigsten entstehen Lipome in der Subkutis, sie können aber auch eher dermal lokalisiert sein oder tiefere Strukturen infiltrieren. Noduläre Talgdrüsenhyperplasie, Talgdrüsenepitheliom und Talgdrüsenadenom sind gutartige Zubildungen, die bei älteren Hunden im Bereich des Körperstamms, an den Gliedmaßen und im Gesicht entstehen. Die seltener vorkommenden Talgdrüsenadenokarzinome haben ein warzen- oder blumenkohlartiges Aussehen und entstehen im Bereich des Körperstamms, an den Gliedmaßen und im Bereich um die Augen [20]. Während bei jungen Tieren orale Papillome häufiger vorkommen, können ältere Hunde Papillome in nicht-oralen Bereichen wie den Pfoten, dem Kopf und den Augenlidern entwickeln, die singulär oder multipel auftreten. Bei älteren Hunden ist die Gefahr einer malignen Transformation in ein Plattenepithelkarzinom größer [20]. Bei den meisten gutartigen Zubildungen des geriatrischen Hundes kann zunächst abgewartet und beobachtet werden. Wenn die Läsion das Tier oder den Besitzer stört, kann jedoch eine chirurgische Entfernung mit traditionellen Methoden, mittels Kryotherapie oder mit Hilfe eines CO2 Lasers angezeigt sein.

Chronische Sonnenlichtexposition kann Hunde für die Entwicklung einer aktinischen Keratose prädisponieren, und bei einigen Hunden mit Hautneoplasien wird Sonnenexposition als Trigger der Tumorgenese vermutet. Plattenepithelkarzinome und Hämangiome/Hämangiosarkome sind gelegentliche Folgeerscheinungen einer chronischen Sonnenlichtexposition. Plattenepithelkarzinome werden bei Hunden jedoch auch mit Papillomaviren und anderen infektiösen und entzündlichen Dermatosen in Verbindung gebracht und können in verschiedenen Lokalisationen auftreten, werden aber häufig im Bereich der Zehen beobachtet [21]. Wenn UV-Licht eine Rolle bei der Tumorgenese spielt, treten die Zubildungen eher in nicht behaarten Körperzonen, wie z. B. am ventralen Abdomen, oder in alopezischen Arealen auf (Abbildung 8). Hämangiome treten bei Hunden als Folge einer chronischen Sonnenlichtexposition ebenfalls im Bereich des ventralen Abdomens auf, und in der Regel haben diese Zubildungen ein blaues oder rotes Erscheinungsbild und sind dermal bis subkutan lokalisiert. Auch dermale Hämangiosarkome können sich in diesem Bereich entwickeln, sind aber in der Regel weniger gut umschrieben als ihre gutartigen Gegenstücke. Am ventralen Abdomen finden sich oft multiple Zubildungen [22]. Die Behandlung aktinisch induzierter Zubildungen wie Plattenepithelkarzinome, kutane Hämangiome und Hämangiosarkome kann durch chirurgische Resektion, Kryochirurgie und CO2 Laserablation erfolgen. Topisches Imiquimod kann ebenfalls zur Verbesserung entsprechender Läsionen beitragen.

Bei älteren Hunden kommen zahlreiche follikuläre Zubildungen vor, darunter verschiedene follikuläre Zysten, Trichoepitheliome und Trichoblastome, die jeweils solitär oder multifokal auftreten können. Trichoepitheliome treten bevorzugt am Stamm und an den Gliedmaßen auf, während Hals und Kopf als Prädilektionsstellen für Trichoblastome gelten (Abbildung 9). Haarfollikelzysten werden benannt nach dem betroffenen Abschnitt des Haarfollikels, und nach der Art des produzierten Keratins. Sie treten in der Regel als solitäre Knötchen auf und können sich bei Traumatisierung entzünden und infizieren. Wenn follikuläre Läsionen Probleme verursachen ist die Behandlung der Wahl eine vollständige chirurgische Resektion. Dagegen ist abwarten und beobachten eine weitere Option, wenn es sich um wenige Läsionen handelt, die zudem unverdächtig sind und nicht zu Traumatisierung und Sekundärinfektionen neigen.

Typisches Merkmal des epitheliotropen Lymphoms (Abbildung 10-12) sind infiltrative T-Lymphozyten, die die Epidermis und das Epithel von Adnexen bevorzugen. Das klinische Erscheinungsbild ist vielfältig und variabel, wobei frühe Läsionen häufig mit einer allergischen Dermatitis und bakteriellen Infektionen oder Hefeinfektionen verwechselt werden. Eine vorangegangene entzündliche Hauterkrankung kann eine Prädisposition für epitheliotrope Lymphome darstellen. Die Haut betroffener Hunde kann erythematös erscheinen, mit oder ohne Schuppenbildung und Exfoliation. An Schleimhautübergängen kann es zu Depigmentierung kommen, und diese Bereiche können ein „geschwollenes“ oder verdicktes Aussehen entwickeln. Pfotenballen können eine Hyperkeratose, Erosionen und Ulzera aufweisen, und möglicherweise eine Depigmentierung entwickeln. Mit der Zeit können sich erythematöse Plaques und Knötchen entwickeln, und es können Ulzera entstehen [23],[24],[25]. Juckreiz kann variabel auftreten. Die Diagnose erfolgt über eine Hautbiopsie, bei Bedarf mit immunhistochemischer Untersuchung. Eine wirksame Behandlung für epitheliotrope Lymphome gibt es nicht, und verschiedene Chemotherapeutika wurden mit unterschiedlichen Erfolgen eingesetzt. In einigen Fällen, insbesondere bei mukokutaner Erkrankung, erweist sich die Strahlentherapie als vorteilhaft. Glukokortikoide, Distelöl und Retinoide sind von Nutzen [23], und es ist wichtig, Sekundärinfektionen zu managen und eventuell auftretenden Juckreiz zu kontrollieren; Lokivetmab kann dies bei einigen Patienten unterstützen.

Schlussfolgerung

Bei geriatrischen Hunden kann eine Vielzahl von Veränderungen der Haut und des Haarkleides auftreten. Ein grundlegendes Verständnis der typischen Manifestationen des allgemeinen Alterungsprozesses kann helfen, zu erkennen, ob und wann bei einem älteren Hund altersabhängige Veränderungen vorliegen. Die alternde Immunität kann die Haut geriatrischer Hunde für Sekundärinfektionen prädisponieren. Ältere Tiere neigen zudem vermehrt zu endokrinen und metabolischen Erkrankungen sowie zu Hauttumoren. Eine frühzeitige Diagnose und zeitnahe therapeutische Interventionen können in einigen Fällen, aber nicht immer, zu einem günstigen Outcome beitragen.

Mitzi D. Clark

DVM, Dipl. ACVD, College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, NY, USA

Vereinigte Staaten von Amerika

Dr. Clark schloss ihr Tiermedizinstudium (DVM) an der Louisiana State University ab und absolvierte anschließend ein rotierendes Internship im Kleintierbereich am MSPCA Angell Animal Medical Center in Boston sowie eine Residency im Bereich Veterinärdermatologie an der Cornell University. Anschließend arbeitete sie mehrere Jahre lang in einer Privatpraxis in Austin, Texas als Board-zertifizierte Veterinärdermatologin, bevor sie 2019 nach Cornell zurückkehrte, wo sie derzeit als Assistant Clinical Professor of Dermatology und Leiterin der Abteilung für Dermatologie tätig ist.

Literatur

- Baker KP. Senile changes of dog skin. J. Small Anim. Pract. 1967;8(1):49-54.

- Mosier JE. Effect of Aging on Body Systems of the Dog. Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract. 1989;19(1):1-12.

- Seaman WJ, Chang SH. Dermal perifollicular mineralization of toy poodle bitches. Vet. Pathol. 1984;21:122-123.

- Miragliotta V, Buonamici S, Coli A, et al. Aging-associated perifollicular changes and calcium deposition in poodles. Vet. Dermatol. 2019;30(1):56-e15.

- Bellows J, Colitz CMH, Daristotle L, et al. Common physical and functional changes associated with aging in dogs. J. Am. Vet. Med. Assoc. 2015;246(1):67-75.

- Miller WH, Griffin CE and Campbell KL. Mueller Kirks Small Animal Dermatology, 7th ed. St. Louis, Missouri: Saunders-Elsevier; 2013;49.

- Miller WH, Griffin CE and Campbell KL. Mueller Kirks Small Animal Dermatology, 7th ed. St. Louis, Missouri: Saunders-Elsevier; 2013;504-507.

- ONeill DG, Khoo JSP, Brodbelt DC et al. Frequency, breed predispositions and other demographic risk factors for diagnosis of hypothyroidism in dogs under primary care in the UK. Canine Med. Genet. 2022;9:11.

- Gila Z, White S. Hyperadrenocorticism in 10 dogs with skin lesions as the only presenting signs. J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 2011;47:6.

- Miller WH, Griffin CE and Campbell KL. Mueller Kirks Small Animal Dermatology, 7th ed. St. Louis, Missouri: Saunders-Elsevier; 2013;515-519.

- Loftus JP, Center SA, Lucy JM, et al. Characterization of aminoaciduria and hypoaminoacidemia in dogs with hepatocutaneous syndrome. Am J. Vet. Res. 2017;78(6):735-744.

- Loftus JP, Center SA, Astor M, et al. Clinical features and amino acid profiles of dogs with hepatocutaneous syndrome or hepatocutaneous-associated hepatopathy. J. Vet. Intern. Med. 2022;36(1):97-105.

- Loftus JP, Miller AJ, Center SA, et al. Treatment and outcomes of dogs with hepatocutaneous syndrome or hepatocutaneous-associated hepatopathy. J. Vet. Intern. Med. 2022;36(1):106-115.

- Miller WH, Griffin CE and Campbell KL. Mueller Kirks Small Animal Dermatology, 7th ed. St. Louis, Missouri: Saunders-Elsevier; 2013;36-42.

- Pinsenschaum L, Chan DHL, Vogelnest L,et al. Is there a correlation between canine adult-onset demodicosis and other diseases? Vet. Rec. 2019;185(23):729.

- Miller WH, Griffin CE and Campbell KL. Mueller Kirks Small Animal Dermatology, 7th ed. St. Louis, Missouri: Saunders-Elsevier; 2013;193.

- Dorn CR, Taylor DO, Schneider R, et al. Survey of animal neoplasms in Alameda and Contra Costa Counties, California. II. Cancer morbidity in dogs and cats from Alameda County. J. Natl. Cancer Inst. 1968;40:307-318.

- Miller WH, Griffin CE and Campbell KL. Mueller Kirks Small Animal Dermatology, 7th ed. St. Louis, Missouri: Saunders-Elsevier; 2013;822-823.

- Miller WH, Griffin CE and Campbell KL. Mueller Kirks Small Animal Dermatology, 7th ed. St. Louis, Missouri: Saunders-Elsevier; 2013;806-809.

- Vail DM, Withrow SJ. Tumors of the skin and subcutaneous tissues. In: Withrow and MacEwens Small Animal Clinical Oncology. 4th ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2007;375-401.

- Miller WH, Griffin CE and Campbell KL. Mueller Kirks Small Animal Dermatology, 7th ed. St. Louis, Missouri: Saunders-Elsevier; 2013;779-784.

- Miller WH, Griffin CE and Campbell KL. Mueller Kirks Small Animal Dermatology, 7th ed. St. Louis, Missouri: Saunders-Elsevier; 2013;798-799.

- Pye C. Cutaneous T-cell epitheliotropic lymphoma. Can. Vet. J. 2023; 64(3):281-284.

- Fontaine J, Bovens C, Bettany S, et al. Canine cutaneous epitheliotropic T-cell lymphoma: a review. Vet. Comp. Oncol. 2009;7(1):1-14.

- Azuma K, Ohmi A, Goto-Koshino Y, et al. Outcomes and prognostic factors in canine epitheliotropic and nonepitheliotropic cutaneous T-cell lymphomas. Vet. Comp. Oncol. 2022;20:118-126.

Andere Artikel in dieser Ausgabe

Auf sozialen Medien teilen