Magendilatation und - volvulus

Magendilatation und -volvulus (MDV-Syndrom) ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, die eine sofortige Diagnose und eine unverzügliche Behandlung erfordert. Es werden zwar auch Fälle bei Katzen beschrieben, die Erkrankung kommt jedoch vorwiegend bei Hunden vor.

Kernaussagen

Magendilatation und volvulus (MDV) ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Entscheidend fr eine Reduzierung von Morbiditt und Mortalitt sind eine schnelle Diagnose und eine unverzgliche Behandlung.

Die Pathophysiologie der Magendilatation ist sehr komplex und noch nicht vollstndig geklrt.

Die Dekompression des Magens ist von zentraler Bedeutung bei der Behandlung, entweder durch Legen einer Magensonde oder mittels perkutaner Trokarierung.

Der Serumlactatspiegel ist ein hilfreicher Parameter fr die Kontrolle des Ansprechens auf die Behandlung und gilt als positiver Indikator fr das berleben, wenn er innerhalb der ersten zwlf Stunden nach Behandlungsbeginn um mehr als 50 % sinkt.

Einleitung

Magendilatation und -volvulus (MDV-Syndrom) ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, die eine sofortige Diagnose und eine unverzügliche Behandlung erfordert. Es werden zwar auch Fälle bei Katzen beschrieben, die Erkrankung kommt jedoch vorwiegend bei Hunden vor. Es handelt sich um eine gasige Magenerweiterung, kombiniert mit einer Rotation des Magens um seine Längsachse. Historisch betrachtet gelten die Mortalitätsraten unter betroffenen Patienten als hoch und liegen verschiedenen Studien zufolge zwischen 15 und 68 % [1] [2] [3] [4] [5]. Mit dem zunehmend besseren Verständnis dieser Erkrankung besteht allerdings die Hoffnung, dass die Morbiditäts- und Mortalitätsraten in Zukunft sinken werden.

Prädisponierende Faktoren

Prädisponierende Faktoren des MDV-Syndroms liegen in den Bereichen der Genetik und der Umwelt. Am häufigsten tritt die Erkrankung bei großen Hunden und bei Riesenrassen auf, aber auch Hunde kleinerer Rassen können betroffen sein. Es gibt einige nachgewiesene Rasseprädispositionen für MDV. Zu den Rassen mit erhöhtem Risiko gehören unter anderem die Dogge, der Deutsche Schäferhund, der Pudel und der Irish Setter, diese Liste ist jedoch nicht erschöpfend. Einer Studie zufolge zeigt die Erkrankung die höchste Prävalenz beim Grand Bleu de Gascogne [6], einer Rasse also, die in der üblichen tierärztlichen Praxis eher selten vorgestellt wird. Unabhängig von der Rassezugehörigkeit steigt das Erkrankungsrisiko mit zunehmendem Alter. Eine Studie mit Fokus auf dem Irish Setter fand eine Erhöhung des Risikos um 33 % mit jedem Lebensjahr [7]. Postuliert wird, dass eine altersbedingte Dehnung des Ligamentum hepatogastricum bei älteren Hunden zu einer erhöhten Beweglichkeit des Magens führt [8] [9]. Ein erhöhtes MDV-Risiko besteht grundsätzlich bei jedem Hund mit einem ungünstigen Verhältnis von Thoraxtiefe zu Thoraxbreite, also bei Tieren mit einem schmalen und hohen Brustkorb. Mögliche Ursache ist die mit dieser Morphologie zusammenhängende anatomische Beziehung zwischen Magen und Speiseröhre, die das Austreten von Luft aus dem Magen erschwert [7]. Auch eine ängstliche Grunddisposition gilt als prädisponierender Faktor und wird häufig von Besitzern betroffener Hunde beschrieben [8]. Hunde, die von ihren Besitzern als „happy“ beschrieben werden, schienen dagegen weniger zu dieser Erkrankung zu neigen [7]. Hunde mit Verwandten ersten Grades (z. B. Eltern, unmittelbare Nachkommen oder Geschwister) mit einer MDV-Vorgeschichte gelten ebenfalls als Individuen mit höherem Erkrankungsrisiko [7]. Alle diese genannten Faktoren sprechen für eine genetische Prädisposition dieser Erkrankung.

Ein erhöhtes MDV-Risiko wird zudem mit einigen Umweltfaktoren in Verbindung gebracht. Zu nennen sind hier in erster Linie diätetische Faktoren wie ein Fütterungsschema mit nur einer einzigen großen Mahlzeit täglich, das Füttern des Hundes aus einem erhöht platzierten Futternapf und bestimmte Zusammensetzungen der Nahrung, konkrete Ursache-Wirkung-Beziehungen konnten bislang aber nicht bestätigt werden [10].

Beschrieben wird ein erhöhtes MDV-Risiko auch nach Splenektomie [11]. Besagte Studie sieht jedoch keinen Zusammenhang zwischen der Ursache der Splenektomie und MDV, sondern postuliert vielmehr, dass das Entfernen der Milz einen freien Raum in der Bauchhöhle hinterlässt, in dem der Magen eine größere Bewegungsfreiheit hat und sich folglich eher drehen kann [12]. Eine Milztorsion ist eine potenzielle Komplikation bei MDV-Patienten und entsteht wahrscheinlich dadurch, dass der rotierende Magen die über das Ligamentum gastrolienale mit ihm verbundene Milz mitzieht.

Pathophysiologie des MDV-Syndroms

Hunde mit MDV werden oft im Schock zur Untersuchung vorgestellt und können dabei gleichzeitig mehrere Schockformen aufweisen, z. B. einen obstruktiven, einen distributiven, einen kardiogenen und einen hypovolämischen Schock. Der erweiterte Magen kann den Blutfluss durch die Vena cava caudalis einschränken, so dass zum Herzen nur ein reduziertes Blutvolumen gelangt. Die Folgen sind eine reduzierte Vorlast und ein vermindertes Schlagvolumen, das wiederum einen Einfluss auf das Herzzeitvolumen hat – ein Phänomen, das oft als obstruktiver Schock beschrieben wird. Bei der Vorstellung zur Untersuchung zeigen diese Patienten oft eine ausgeprägte Tachykardie als kompensatorische Antwort des Organismus in einem Versuch, das physiologische Herzzeitvolumen aufrechtzuerhalten. Als auslösende Faktoren sollten bei tachykarden Tieren aber immer auch Stress und Schmerzen in Betracht gezogen werden [15].

Eine Erhöhung des venösen Drucks im Abdomen führt zu einer Sequestrierung von Blut in den Splanchnikusvenen und in den Portalvenen. Zusammen mit der Up-Regulation der induzierbaren Stickstoffmonoxid-Synthase (iNOS) und der Freisetzung vasoaktiver Cytokine als Folge der Magenentzündung führt diese zu peripherer Vasodilatation, die ein weiteres venöses Pooling („Versacken“ von Blut durch Weiterstellung venöser Kapazitätsgefäße) verursacht und den Zustand damit zusätzlich verschlimmert [15]. In der Kombination führen diese Faktoren letztlich zur Entstehung eines distributiven Schocks.

Ein hypovolämischer Schock gehört bei diesen Patienten nicht zu den Hauptfaktoren. Wie erwähnt, kann es bei Patienten mit MDV aber auch zu einer Torsion der Milz kommen, die mit Zerreißungen der kurzen Magenarterien und -venen einhergehen und dadurch ein Hämoabdomen auslösen kann. Eine Abnahme der oralen Flüssigkeitsaufnahme kann zu einer Dehydratation beitragen, die bei diesen Patienten in der Regel aber nicht ausreichend substanziell ist, um signifikante Auswirkungen auf den Blutdruck zu haben [15].

Kardiale Störungen stehen bei Hunden mit MDV-Syndrom in engem Zusammenhang mit der Morbidität und Mortalität. Als Folge einer globalen Hypoperfusion kann sich eine myokardiale Ischämie entwickeln. Einige der infolge der Erkrankung freigesetzten proinflammatorischen Cytokine haben zudem einen direkten supprimierenden Effekt auf das Myokard. Veränderungen der elektrischen Aktivität im EKG-Monitoring können Hinweise auf bereits vorliegende Myokardschäden liefern [16]. Darüber hinaus kann eine Überwachung der Troponinkonzentration im Serum Hinweise auf Herzschäden geben. Eine Zunahme der Konzentration dieses Biomarkers weist auf eine Verschlechterung der Prognose hin. Allerdings hat dieser Test nur einen eingeschränkten praktischen Nutzen, wenn die entsprechenden Proben zur Analyse erst an ein externes Labor geschickt werden müssen..

Herzarrhythmien und myokardiale Dysfunktionen treten Untersuchungen zufolge bei 40 % aller MDV-Patienten auf [1] [2] [15]. Lebensbedrohliche Arrhythmien entstehen jedoch nicht unbedingt vor der chirurgischen Behandlung, sondern können sich noch bis zu 72 Stunden danach entwickeln. Einer Studie zufolge haben Hunde mit einer vor dem chirurgischen Eingriff diagnostizierten Herzarrhythmie eine um 25-38 % höhere Mortalitätsrate [2]. Das Vorhandensein einer Arrhythmie ist zwar nicht notwendigerweise ein entscheidender Faktor bei der Wahl zwischen chirurgischer Intervention oder Euthanasie, sollte aber im Rahmen der Anamnese und der vollständigen klinischen Untersuchung in jedem Fall berücksichtigt werden, um eine genauere Prognose stellen zu können.

Betroffene Patienten können Anzeichen einer Atemnot zeigen, wie zum Beispiel eine erhöhte Atemfrequenz oder eine vermehrte Atmungsanstrengung. Mögliche Ursache ist der raumfordernde Effekt des erweiterten Magens. Normalerweise bewegt sich das Zwerchfell bei der Inspiration in kaudale Richtung, der vergrößerte Magen verhindert dies aber [17]. Die Minderung des intrathorakalen Volumens kann zu einer Reduzierung des Atemzugvolumens und einem Missverhältnis zwischen Ventilation und Perfusion führen. Ein weiteres Risiko bei MDV-Patienten ist die Entstehung einer Aspirationspneumonie, die bereits vor der chirurgischen Intervention bestehen kann oder sich als postoperative Komplikation entwickelt und dann zu einer weniger günstigen Prognose führt. Im Falle einer hochgradig eingeschränkten Lungenfunktion infolge eines dieser beiden Probleme – reduziertes intrathorakales Volumen oder Aspirationspneumonie – kann eine Hypoxämie entstehen, die zu einer weiteren Verschlechterung des Allgemeinzustands des Patienten beiträgt.

Diagnose

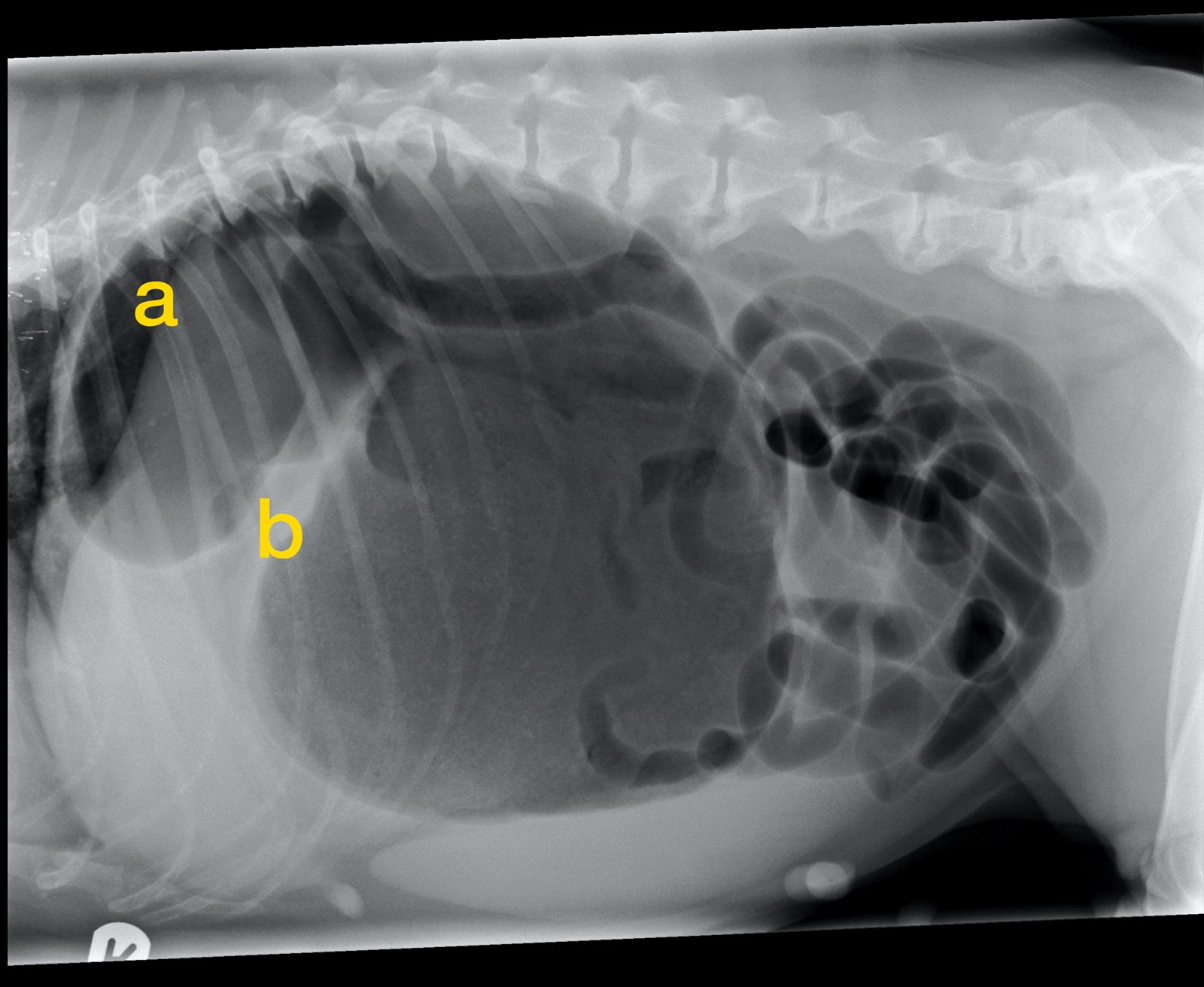

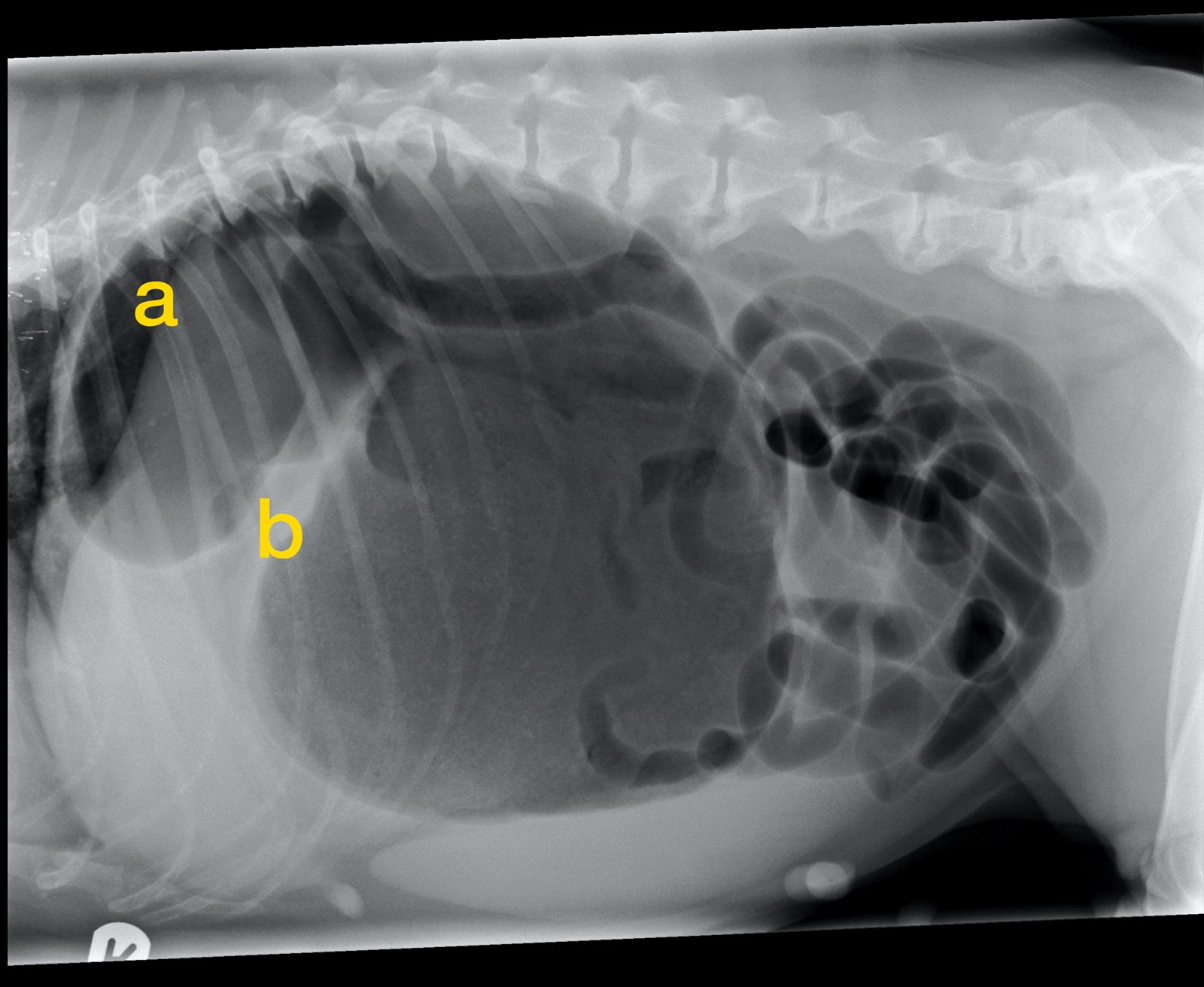

Die Diagnose stützt sich im Allgemeinen auf das Signalement, den Vorbericht und die klinische Untersuchung. Besitzer betroffener Hunde beschreiben häufig ein unproduktives Würgen und Hypersalivation. Die ersten von Besitzern festzustellenden Symptome können jedoch eine auffällige Erweiterung des Abdomens und ein Kollaps sein. Bei der klinischen Untersuchung können Hinweise auf eine allgemeine Hypoperfusion auffallen, wie zum Beispiel eine Tachykardie, ein schwacher peripherer Puls und blasse Schleimhäute mit kapillären Rückfüllzeiten über zwei Sekunden. Bei Patienten mit Anzeichen eines distributiven Schocks können die Schleimhäute jedoch injiziert sein und eine schnelle kapilläre Rückfüllzeit aufweisen. Bei der Adspektion des Patienten kann eine deutliche Erweiterung des Abdomens auffallen, und bei der abdominalen Perkussion kann eine Tympanie festzustellen sein. Bei Hunden mit tiefem Brustkorb ist es zum Teil jedoch schwierig, zu bestimmen, ob der Magen tympanisch ist, weil er weitgehend innerhalb des Rippenbogens liegen kann (Abbildung 2).

Bild gebende diagnostische Verfahren bestätigen, ob eine Torsion oder lediglich eine Erweiterung des Magens vorliegt. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil eine simple Erweiterung unter Umständen keine unmittelbare chirurgische Intervention erfordert. In der Regel führt eine einzelne rechtslaterale Röntgenaufnahme des Abdomens zur Bestätigung der Diagnose. Beim klassischen MDV-Syndrom erkennt man im Röntgenbild zwei deutliche gasgefüllte Strukturen im kranialen Abdomen (Abbildung 3). Bei der größeren Struktur handelt es sich um den Magenfundus, während sich der Pylorus als eine kleinere, dorsal gelegene, gasgefüllte Struktur darstellt. Diese beiden gasgefüllten Bereiche können durch ein im Röntgenbild sichtbares Band aus Weichteilgewebe voneinander getrennt sein. Zusätzlich zu den Aufnahmen des Abdomens sollten immer auch Thoraxröntgenaufnahmen angefertigt werden, da sie frühe Hinweise auf eine Aspirationspneumonie liefern können und somit gegebenenfalls einen frühzeitigen Einsatz von Antibiotika ermöglichen [18].

Initiale Therapie

Folgende initiale klinische Parameter müssen aufgezeichnet werden, um das Ansprechen auf die Behandlung beurteilen zu können: Herzfrequenz, Atemfrequenz, Pulsqualität, Schleimhautfarbe, kapilläre Rückfüllzeit und nach Möglichkeit der Blutdruck. So zeitnah wie möglich sollten ein großlumiger Venenkatheter gelegt (normalerweise in die V. cephalica) und eine Flüssigkeitstherapie eingeleitet werden. Bei großen Hunden kann es sich jedoch als schwierig erweisen, das zur Erhöhung der Vorlast benötigte Flüssigkeitsvolumen ausreichend schnell über lediglich einen einzigen Katheter zu verabreichen. In diesen Fällen können zwei Venenkatheter gelegt werden, einer in jede V. cephalica. Die Rate der Flüssigkeitstherapie ist abhängig von den klinischen Befunden und möglicherweise vorhandenen weiteren zugrunde liegenden Erkrankungen. Im Allgemeinen werden jedoch kristalloide Lösungen in einer Infusionsrate von 90 ml/kg/Stunde (Schockrate) empfohlen, wobei vitale Parameter während der initialen Flüssigkeitstherapie alle 15 Minuten gemessen werden müssen. Unter Umständen ist es besser, kleinere Volumina als Boli zu verabreichen (z. B. 20 ml/kg über 15 Minuten) und die gewählte Dosierung auf der Grundlage regelmäßiger und häufiger Kontrolluntersuchungen individuell anzupassen. Zusätzlich sollte so früh wie möglich eine Schmerzbekämpfung mit einem reinen Opioidagonisten (z. B. Methadon 0,2-0,3 mg/kg IV) eingeleitet werden [19].

Eine schnelle Dekompression des erweiterten Magens ist von ganz entscheidender Bedeutung, weil die Risiken einer Hypoxämie bei diesen Patienten immens hoch sind. Geeignete Methoden zur Dekompression eines erweiterten Magens sind das Legen einer Magensonde oder eine perkutane Trokarierung. Eine Studie vergleicht diese beiden Dekompressions-methoden und kommt zu dem Ergebnis, dass keines dieser Verfahren eine hohe Komplikationsrate aufweist und beide Techniken erfolgreich sind [20]. Eine chirurgische Intervention sollte eingeleitet werden, sobald die klinische Untersuchung eine ausreichende Stabilität des Patienten bestätigt. Stabilitätskriterien sind unter anderem die Besserung der Tachykardie und eine Normalisierung kardiovaskulärer Parameter.

Laborbefunde

Chirurgische Behandlung

Die Durchführung einer Prämedikation und die Gabe von Arzneimitteln zur Anästhesieeinleitung liegen im Ermessen des behandelnden Tierarztes. Methadon führt in der Regel zu einer guten initialen Schmerzlinderung. Die Aufrechterhaltung der Allgemeinanästhesie sollte mit Isofluran oder Sevofluran erfolgen. Lachgas ist bei MDV-Patienten zu vermeiden, da es in gasgefüllten Räumen akkumuliert und die Magenerweiterung somit zusätzlich verstärken kann. Da während bzw. nach Korrektur der Position des Magens die Gefahr einer Regurgitation besteht, sollte stets eine geeignete Absaugung bereitstehen. Zudem empfiehlt sich die Gabe von Omeprazol (1mg/kg IV) vor der Einleitung der Anästhesie zur Minderung des Risikos eines gastroösophagealen Refluxes, eines bekannten Risikofaktors für Ösophagitis und die postoperative Entstehung einer Ösophagusstriktur [17].

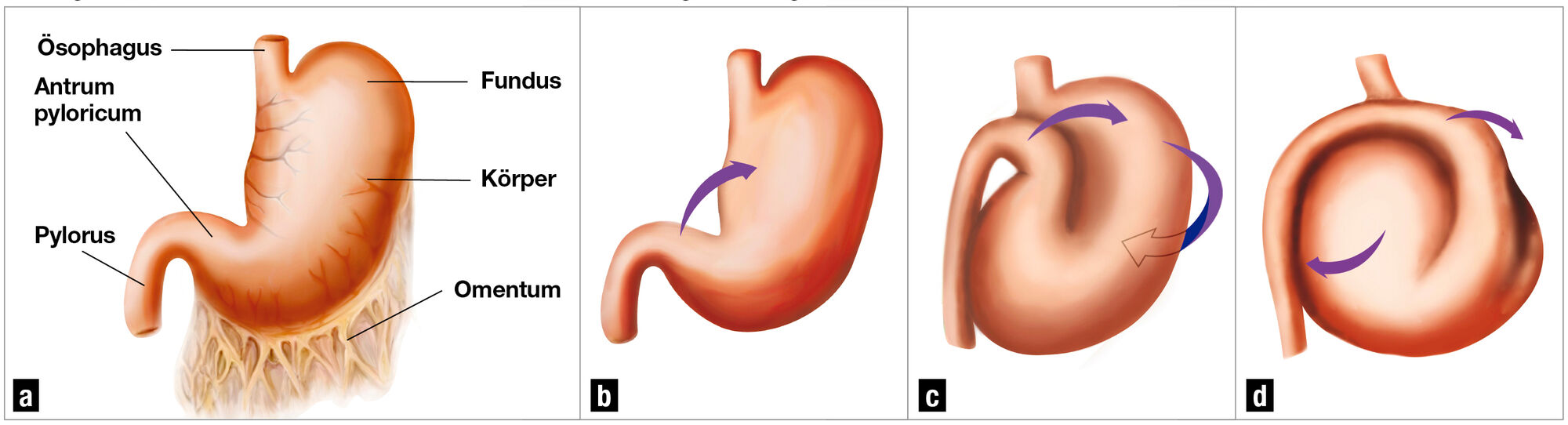

Ziel des chirurgischen Eingriffes ist das Zurückrotieren des Magens in seine physiologische anatomische Position. Im typischen Fall handelt es sich um eine Drehung im Uhrzeigersinn (aus der hinter dem Hund stehenden Position betrachtet). Nach Inzision der Bauchwand blickt der Chirurg in der Regel auf den vom Omentum bedeckten Magen. Eine gasige Erweiterung des Magens kann an dieser Stelle problemlos mit einer Kanüle und einer chirurgischen Absaugung drainiert werden. Der Chirurg lokalisiert nun den Pylorus (oft dorsal auf der linken Seite des Abdomens zu finden) und ergreift ihn mit einer Hand, während die andere Hand den Magenfundus greift. Der Fundus wird nun nach unten in Richtung Operationstisch geschoben, während der Pylorus nach oben in Richtung Inzision und hinüber auf die rechte Seite des Abdomens gezogen wird. Mit Hilfe dieses simultanen Schiebens und Ziehens sollte der Magen zurück in seine anatomisch korrekte Position zu verlagern sein (Abbildung 4).

Nach der Korrektur seiner Position sollte der Magen an der Bauchwand fixiert werden, um eine Retorsion zu verhindern. Beschrieben werden verschiedene Techniken der Gastropexie, am häufigsten zum Einsatz kommt jedoch die „inzisionale Gastropexie“. Hierfür wird eine Inzision parallel zur Längsachse des Magens auf Höhe des Antrum pyloricum in die seromuskuläre Schicht der Magenwand gesetzt. Eine zweite Inzision gleicher Länge erfolgt im rechten M. transversus abdominis. Beide Inzisionen werden dann mit absorbierbarem, monofilem Nahtmaterial adaptiert, mit dem Ziel der Bildung einer permanenten Adhäsion, die eine Retorsion des Magens in der Zukunft verhindern soll [22].

Komplikationen mit Einfluss auf die Prognose

Beim chirurgischen Eingriff werden zunächst die Farbe des Magens, die Dicke der Magenwand und ihre Blutversorgung sowie die Viabilität des Gewebes beurteilt. Nekrotische Bereiche oder Areale mit offensichtlich eingeschränkter Viabilität werden reseziert. Auch die Milz wird untersucht, und im Falle sichtbarer Schädigungen der Milzarterie oder -vene oder bei aktiver Blutung splenektomiert. Patienten mit Magenwandresektion oder Splenektomie zeigen eine signifikant erhöhte postoperative Mortalität. Eine Studie fand heraus, dass eine partielle Gastrektomie zwar nicht mit einem erhöhten Todesrisiko assoziiert ist, aber mit einem erhöhten Risiko postoperativer Komplikationen einhergeht [3]. Patienten mit hochgradiger und/oder ausgedehnter Magenwandnekrose, bei denen eine Resektion nicht in Frage kommt, müssen euthanasiert werden. Betont werden sollte an dieser Stelle, dass es sich bei der Euthanasie in einigen Fällen um die bevorzugte Option handeln kann, entweder wegen finanzieller Einschränkungen auf Seiten der Besitzer oder aufgrund der Hochgradigkeit begleitender Erkrankungen. Die Aufgabe des behandelnden Tierarztes ist es, vor der Entscheidung pro oder kontra chirurgische Behandlung zunächst sämtliche Risiken, potenzielle Kosten und zu erwartende Behandlungsergebnisse ausführlich mit den Besitzern zu besprechen.

Postoperative Nachsorge

Patienten, die vor der Anästhesie eine hochgradige Hypoperfusion aufweisen, brauchen oft eine lang andauernde postoperative Erholungsphase und benötigen eine intensive unterstützende Nachsorge. Nach der Wiederherstellung der Perfusion besteht die Gefahr der Entwicklung von Ischämie-Reperfusionsschäden, die mit einer erhöhten Mortalität einhergehen. Ursache ist die Entwicklung von Arrhythmien infolge von dabei entstehenden Myokardschäden. Das regelmäßige EKG-Monitoring des Patienten sollte auch über die gesamte postoperative Phase fortgesetzt werden, da Herzarrhythmien häufig erst nach der Behandlung eines MDV-Syndroms entstehen. Am häufigsten handelt es sich um Arrhythmien ventrikulären Ursprungs, es werden aber auch supraventrikuläre Arrhythmien festgestellt. Bei Patienten mit signifikanten Arrhythmien ist die Behandlung der Wahl die Gabe von Lidocain als Bolus von 2 mg/kg (wiederholt bis zu einer Gesamtdosis von 8 mg/kg), gefolgt von einer Dauerinfusion (25-75 µg/kg/Minute). In mindestens einer Studie wurde die vorbeugende Gabe von Lidocain bei Hunden mit MDV-Syndrom untersucht [23]. Als Bolusinjektion vor der Dekompression des Magens und vor der Einleitung der Flüssigkeitstherapie reduziert Lidocain Ischämie-Reperfusionsschäden, senkt das Risiko der Entwicklung von Komplikationen und sorgt für eine reduzierte Mortalitätsrate.

Patienten mit ausgedehnter Magenwandresektion können von einer ösophagealen Ernährungssonde profitieren. Postoperative Nausea kann medikamentös behandelt werden, z. B. mit Maropitant. Art und Intensität der begleitenden Schmerztherapie hängen von der Situation des einzelnen Patienten ab. Opioide wie Methadon können in der unmittelbar postoperativen Phase verabreicht werden. Im weiteren Verlauf sollte die Behandlung nach Möglichkeit jedoch auf Buprenorphin umgestellt werden. NSAIDs sind aufgrund der Risiken einer Schädigung der Magenwand und der Gefahr einer renalen Dysfunktion zu vermeiden. Die Flüssigkeitstherapie sollte postoperativ so lange fortgesetzt werden, bis der Patient wieder freiwillig Nahrung und Trinkwasser aufnimmt.

Schlussfolgerungen

Emma Donnelly

BSc, BVMS, Dipl. ECVECC, MRCVS, Vets Now 24/7 Emergency & Specialty Hospital, Glasgow, UK

Vereinigtes Königreich von Großbritannien

Dr. Donnelly schloss ihr Tiermedizinstudium 2013 an der Glasgow University ab und absolvierte anschließend ein rotierendes Internship bei Vets Now, einer Einrichtung, die sich auf die Behandlung von Patienten außerhalb üblicher Sprechzeiten und Notfallpatienten spezialisiert hat. Während dieser Zeit entwickelte sie ihr besonderes Interesse an der Notfallmedizin und absolvierte schließlich ein fachspezifisches Internship sowie eine Residency im Bereich Notfallmedizin (Emergency and Critical Care). Im Jahr 2020 kehrte sie zu Vets Now zurück als Beraterin für Notfallmedizin und Betreuerin des Residency-Programms. Dr. Donnellys besonderes Interesse gilt der neonatalen und pädiatrischen Medizin.

Daniel Lewis

MA, VetMB, CertVA, Dip. ACVECC, MRCVS

Vereinigtes Königreich von Großbritannien

Nach Abschluss seines Tiermedizinstudiums an der Cambridge Vet School im Jahr 1995 war Dr. Lewis über fünf Jahre in der Gemischtpraxis tätig und erhielt in dieser Zeit ein Zertifikat für Veterinary Anaesthesia. Anschließend arbeitete er acht Jahre lang in einer Notfallklinik in Manchester. Danach absolvierte er eine Residency am Royal Veterinary College in London, die er 2011 mit einem Diplom für Emergency and Critical Care abschloss. Dr. Lewis schloss sich 2015 dem Team der Vets-Now Referrals an und interessiert sich insbesondere für die feline Medizin und septische Patienten.

Literatur

- Brockman DJ, Washabau RJ, Drobatz KJ. Canine gastric dilatation-volvulus syndrome in a veterinary critical care unit: 295 cases (1986-1992). J Am Vet Med Assoc 1995;207:460-464.

- Bourman JD, Schertel ER, Allen DA, et al. Factors associated with perioperative mortality in dogs with surgically managed gastric dilatationvolvulus: 137 cases (1988-1993). J Am Vet Med Assoc 1996;208:1855- 1858.

- Beck JJ, Staatz AJ, Pelsue DH, et al. Risk factors associated with short-term outcome and development of perioperative complications in dogs undergoing surgery because of gastric dilatation-volvulus; 166 cases (1992-2003). J Am Vet Med Assoc 2006;299:1934-1939.

- Muir WW. Gastric dilatation-volvulus in the dog, with emphasis on cardiac arrhythmias. J Am Vet Med Assoc 1982;180:739-742.

- Glickman LT, Lantz GC, Schellenberg DB, et al. A prospective study of survival and recurrence following the acute gastric dilatation volvulus syndrome in 136 dogs. J Am Anim Hosp Assoc 1998;34(3):253-259.

- Evans KM, Adams VJ. Mortality and morbidity due to gastric dilatation-volvulus syndrome in pedigree dogs in the UK. J Small Anim Pract 2010;51;376-381.

- Schellenberg DB, Yi Q, Glickman NW, et al. Influence of thoracic conformation and genetics on the risks of gastric dilatation and volvulus in Irish Setters. J Am Anim Hosp Assoc 1998;34:64-73.

- Bell JS. Inherited and predisposing factors in the development of gastric dilatation and volvulus in dogs. Topics Comp Anim Med 2014;29(3):60-63.

- Hall JA, Willer RI, Seim HB, et al. Gross and histological evaluation of hepatogastric ligaments in clinically normal dogs and dogs with gastric dilatation-volvulus. Am J Vet Res 1995;56:1611-1614.

- Raghavan M, Glickman NW, Glickman LT. The effect of ingredients in dry dog foods on the risk of gastric dilatation-volvulus in dogs. J Am Anim Hosp Assoc 2006;42:28-36.

- Sartor AJ, Bentley AM, Brown DC. Association between previous splenectomy and gastric dilatation-volvulus in dogs: 453 cases (2004-2009). J Am Vet Med Assoc 2013;242:1381-1384.

- Millis DL, Nemzek J, Riggs C. Gastric dilatation-volvulus after splenic torsion in two dogs. J Am Vet Med Assoc 1995;207:314-315.

- Van Kruiningen HJ, Gargamelli C, Havier J, et al. Stomach gas analyses in canine acute gastric dilatation and volvulus. J Vet Intern Med 2013;27;1260- 1261.

- Glickman LT, Glickman NW, Schellenberg DB, et al. Non-dietary risk factors for gastric dilatation-volvulus in large and giant breeds of dogs. J Am Vet Med Assoc 2000;217(10):1492-1499.

- Sharp CR, Rozanski EA. Cardiovascular and systemic effects of gastric dilatation and volvulus in dogs. Topics Comp Anim Med 2014;29(3):67-70.

- Adamik KN, Burgener IA, Kovacevic A, et al. Myoglobin as a prognostic indicator for outcome in dogs with gastric dilatation and volvulus. J Vet Emerg Crit Care 2009;19(3):247-253.

- Sharp CR. Gastric dilatation-volvulus. In: Silverstein DC, Hopper K (eds). Small Animal Critical Care Medicine. Missouri, Elsevier Inc. 2009;584-588.

- Green JL, Cimino Brown D, Agnello KA. Preoperative thoracic radiographic findings in dogs presenting for gastric dilatation-volvulus (2000-2010): 101 cases. J Vet Emerg Crit Care 2012;22:595-600.

- Ramsay I. BSAVA Small Animal Formulary 8th Ed. Gloucester: BSAVA 2014;248-249.

- Goodrich ZJ, Pavell L, Hulting KJ. Gastric decompression. J Small Anim Pract 2013;54:75-79.

- Green TI, Tonozzi CC, Kirby R, et al. Evaluation of plasma lactate values as a predictor of gastric necrosis and initial and subsequent plasma lactate values as a predictor of survival: 84 dogs (2003-2007). J Vet Emerg Crit Care 2011;21(1):36-44.

- Radlinsky MAG. Gastric Dilatation-volvulus. In: Fossum TW (ed). Small Animal Surgery (4th ed) Missouri: Mosby, Inc. 2013;482-487.

- Bruchim Y, Itay S, Shira BH, et al. Evaluation of lidocaine treatment on frequency of cardiac arrhythmias, acute kidney injury and hospitalization time in dogs with gastric dilatation volvulus. J Vet Emerg Crit Care 2012;22:419- 427.

- Monnet E. Gastric dilatation-volvulus syndrome in dogs. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2003;33(5):987-1005.

Andere Artikel in dieser Ausgabe

Auf sozialen Medien teilen