Thoraxtrauma

Geschrieben von Manuel Jiménez Peláez und Lucía Vicens Zanoguera

Patienten mit Thoraxtrauma werden in der Kleintierpraxis regelmäßig vorgestellt und sollten immer als Notfälle behandelt werden. Häufig sind diese Traumata Folgen eines Verkehrsunfalls (11-40 % aller Fälle), und in vielen Fällen weisen betroffene Patienten zusätzlich Frakturen auf (20-60 %).

Article

Kernaussagen

Patienten mit Thoraxtrauma werden in der Kleintierpraxis regelmig vorgestellt und sollten immer als Notflle behandelt werden.

Ein Pneumothorax muss bei jedem Patienten mit Thoraxtrauma in Betracht gezogen werden, bis dieser sicher ausgeschlossen werden kann.

Eine beidseitige Thorakozentese ist bei Patienten mit Pneumothorax sowohl diagnostisch als auch therapeutisch einsetzbar und muss stets vor der Anfertigung von Rntgenaufnahmen durchgefhrt werden.

Hmothorax kommt bei Tieren selten vor, Thoraxtraumata knnen jedoch zu signifikanten Blutverlusten in die Pleurahhle hinein fhren.

In den meisten Fllen erfordert ein Hmothorax infolge eines geschlossenen Traumas keine chirurgischen Manahmen und kann konservativ behandelt werden.

Bissverletzungen im Thoraxbereich knnen sehr problematisch sein. Selbst ohne Hautperforation knnen einige Bisse massive innere Verletzungen hervorrufen. Eine chirurgische Exploration smtlicher Bisswunden ist obligatorisch.

Hochgradige Schmerzen aufgrund von Rippenfrakturen und Schdigungen der Lunge tragen zu Hypoventilation bei. Ein gutes Schmerzmanagement ist bei diesen Patienten von entscheidender Bedeutung.

Einleitung

Patienten mit Thoraxtrauma werden in der Kleintierpraxis regelmäßig vorgestellt und sollten immer als Notfälle behandelt werden. Häufig sind diese Traumata Folgen eines Verkehrsunfalls (11-40 % aller Fälle) [1], und in vielen Fällen weisen betroffene Patienten zusätzlich Frakturen auf (20-60 %) [2] [3]. Neben Verkehrsunfällen und anderen stumpfen Traumata, wie z. B. Trittverletzungen, sind Bisse anderer Tiere sowie penetrierende Pfählungsverletzungen, Messerstiche und Schussverletzungen etc. die häufigsten Ursachen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme zeigen viele Patienten mit Thoraxtrauma unter Umständen jedoch keine Symptome und/oder sichtbare Verletzungen. Klinische Symptome können aber auch 24 bis 48 Stunden nach Eintritt des traumatischen Ereignisses auftreten und fortschreiten.

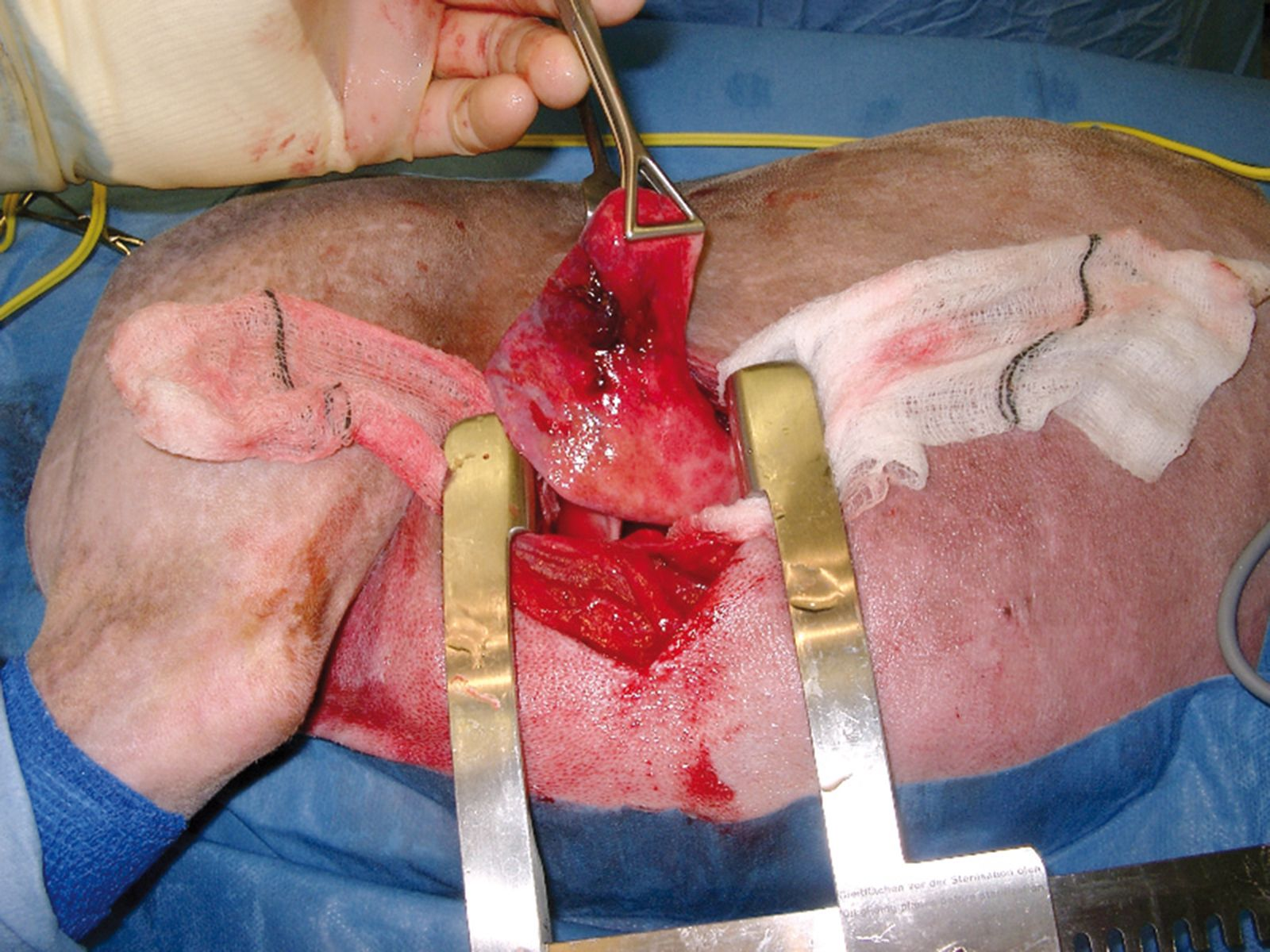

Thoraxtraumata werden als „offen“ (z. B. durch Messer, Bisse, Projektile) (Abbildung 1) oder „geschlossen“ (z. B. nach Sturz, Verkehrsunfall) klassifiziert.

Bei Patienten mit hochgradigen oder multiplen Verletzungen kann es notwendig sein, den Vorbericht zunächst zu verschieben und erst während oder nach der initialen Stabilisierung des Patienten zu erheben. Nichtsdestotrotz kann ein detaillierter Vorbericht viele hilfreiche Informationen liefern. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Zeitdauer zwischen dem Eintritt des traumatischen Ereignisses und der Vorstellung des Patienten zur Untersuchung. Eine vollständige und ausführliche klinische Untersuchung ist von ganz wesentlicher Bedeutung und sollte insbesondere den Atemtrakt und das Herzkreislaufsystem in den Mittelpunkt stellen. Obligatorisch ist zudem eine detaillierte Untersuchung des gesamten Thorax, einschließlich Adspektion, Palpation, Perkussion und Auskultation. Falls erforderlich, muss der gesamte Bereich geschoren bzw. rasiert werden, insbesondere bei Patienten mit offenen Verletzungen (Abbildung 2). Beurteilt werden darüber hinaus die Schleimhäute, die kapilläre Rückfüllzeit, der arterielle Blutdruck und der mentale Zustand des Patienten. Notiert werden sämtliche abweichenden neurologischen Befunde und jegliche Abweichung der physiologischen Körperhaltung. Die initiale unterstützende Therapie sollte der ABC-Regel aus der Notfallmedizin folgen:

- A („Airway maintenance“): Atemwege freimachen und offenhalten, Sauerstofftherapie

- B („Breathing support“): Atmung/Thoraxwand unterstützen

- C („Cardiovascular and circulatory support“): Herzkreislaufsystem unterstützen

Hypoxie und Hämorrhagie sind zwei der Haupttodesursachen bei polytraumatisierten Patienten. Wenn ein Patient im Schock vorgestellt wird und keine Anzeichen für eine äußere Blutung vorliegen, sollte stets eine innere Blutung in Betracht gezogen und Abdomen und Thorax einer sorgfältigen Untersuchung unterzogen werden [4].

Initiale Maßnahmen und Stabilisierung

Dieser Artikel beleuchtet den traumatischen Pneumothorax und Hämothorax sowie Verletzungen der Brustwand. Bei der initialen Beurteilung eines Patienten mit Thoraxtrauma müssen fünf Kernpunkte berücksichtigt werden:

- Sauerstoffsupplementierung: Wichtig ist ein vorsichtiges und schonendes Handeln, um iatrogenen Stress so weit wie möglich zu minimieren. Sauerstoff kann per Maske (nur initial), über eine Kammer oder einen Nasenkatheter zugeführt werden.

- Wiederherstellung des intrathorakalen Unterdrucks: Bei einem Tier mit Dyspnoe erfolgt eine beidseitige Thorakozentese zur Entfernung sämtlicher freier Luft oder Flüssigkeit. Im Anschluss werden Thoraxröntgenaufnahmen angefertigt. Liegt eine penetrierende Verletzung vor, wird der gesamte Bereich rasiert, gereinigt und mit einem gepolsterten, nicht-kompressiven, hermetisch abschließenden Verband abgedeckt.

- Hämodynamische Stabilisierung: Ein oder zwei intravenöse Katheter werden gelegt, eine Blutprobe zur Analyse wird entnommen und eine Flüssigkeitstherapie wird eingeleitet. Falls erforderlich (z. B. bei hochgradiger Hypotonie), wird Flüssigkeit intraossär verabreicht.

- Multimodale Schmerztherapie: Schmerzkontrolle ist sehr wichtig. Opioide sind oft die erste Wahl bei der Aufnahme des Patienten. Eine Dauertropfinfusion mit einer Mischung aus Morphin, Lidocain und Ketamin („MLK“) kann ebenfalls sehr gut wirksam sein.

- Breitspektrumantibiotika: Betroffene Patienten sollten Antibiotika wie Cefazolin oder potenziertes Amoxicillin erhalten, bei offenen Traumata vorzugsweise auf intravenösem Weg [5].

Chirurgische Eingriffe sollten in der Regel erst dann durchgeführt werden, wenn der Patient stabil ist (oder so stabil wie möglich). Die häufigsten Indikationen für eine chirurgische Intervention sind [6] [7] [8] [9]:

- Sämtliche penetrierenden Verletzungen des Thorax.

- Ein fortschreitendes Emphysem an Hals und Thorax.

- Eine Schädigung innerer Organe oder unkontrollierbare Blutungen.

- Ein fortschreitender Pneumothorax, der mittels Thorakozentese oder Thoraxdrainage nicht unter Kontrolle zu bringen ist.

- Lungenkontusionen, die sich trotz Behandlung/mechanischer Beatmung verschlechtern.

- Eine Kommunikation zwischen Pleurahöhle und Peritonealhöhle.

Zum letzten Punkt ist anzumerken, dass Zwerchfellsrupturen in der Regel eher durch abdominale als durch thorakale Traumata entstehen. Zweifellos können Zwerchfellshernien aber signifikante sekundäre thorakale Probleme verursachen, eine Beschreibung ihrer Behandlung würde den Rahmen dieses Artikels jedoch sprengen.

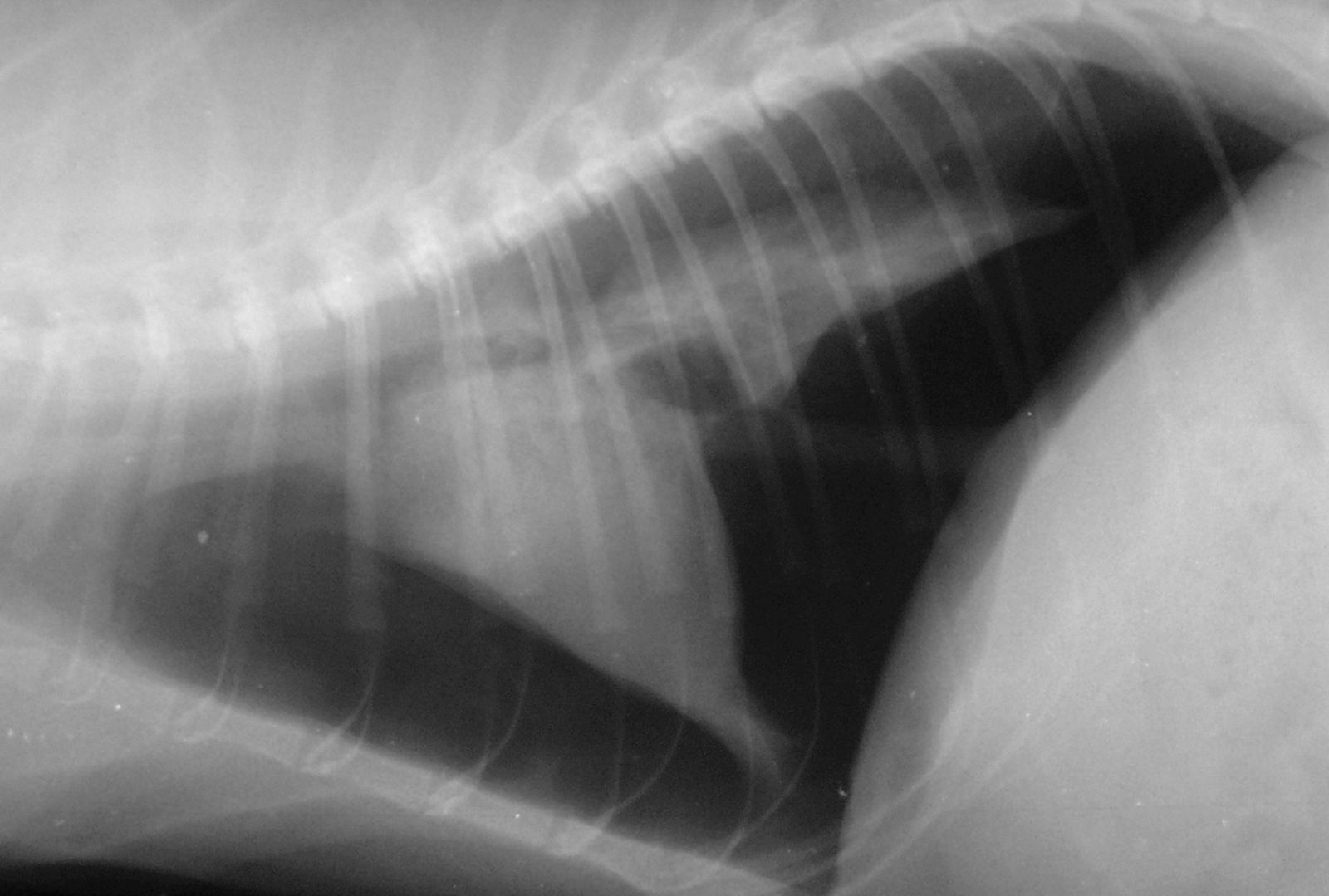

Traumatischer Pneumothorax

Bei allen Traumapatienten muss ein Pneumothorax in Betracht gezogen werden, bis dieser sicher ausgeschlossen werden kann [6]. Eine beidseitige Thorakozentese – in der Regel am besten durchführbar am Patienten in Sternallage – ist sowohl diagnostisch als auch therapeutisch einsetzbar und muss stets vor der Anfertigung von Röntgenaufnahmen durchgeführt werden (Abbildung 4). Besser ein negatives Thorako-zenteseergebnis als ein totes Tier auf dem Röntgentisch!

Ein geschlossener Pneumothorax erfordert in der Regel keine chirurgische Intervention. Oft sind diese Fälle selbstlimitierend und können mit Hilfe einer nach Bedarf wiederholten Thorakozentese behandelt werden – Art und Häufigkeit der Behandlung sollten sich dabei an einer regelmäßigen klinischen Beurteilung orientieren [6] [7]. Persistieren die Symptome trotz wiederholter Thorakozentese (z. B. mehr als 2-3 Mal pro Tag und/oder über mehr als zwei Tage) oder werden übermäßige Flüssigkeitsmengen gewonnen (> 2 ml/kg/Tag), sollte das Einsetzen einer Thoraxdrainage in Betracht gezogen werden.

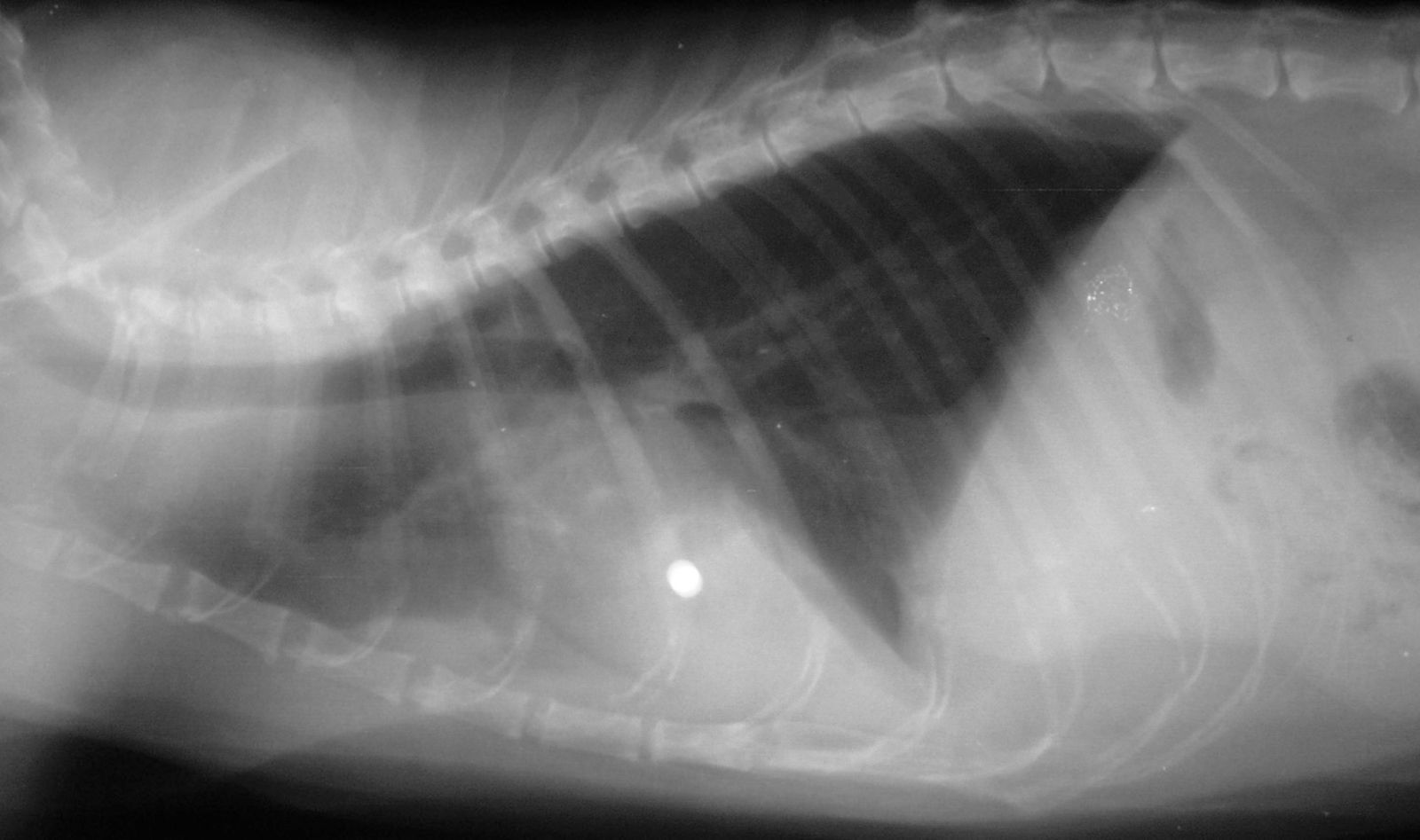

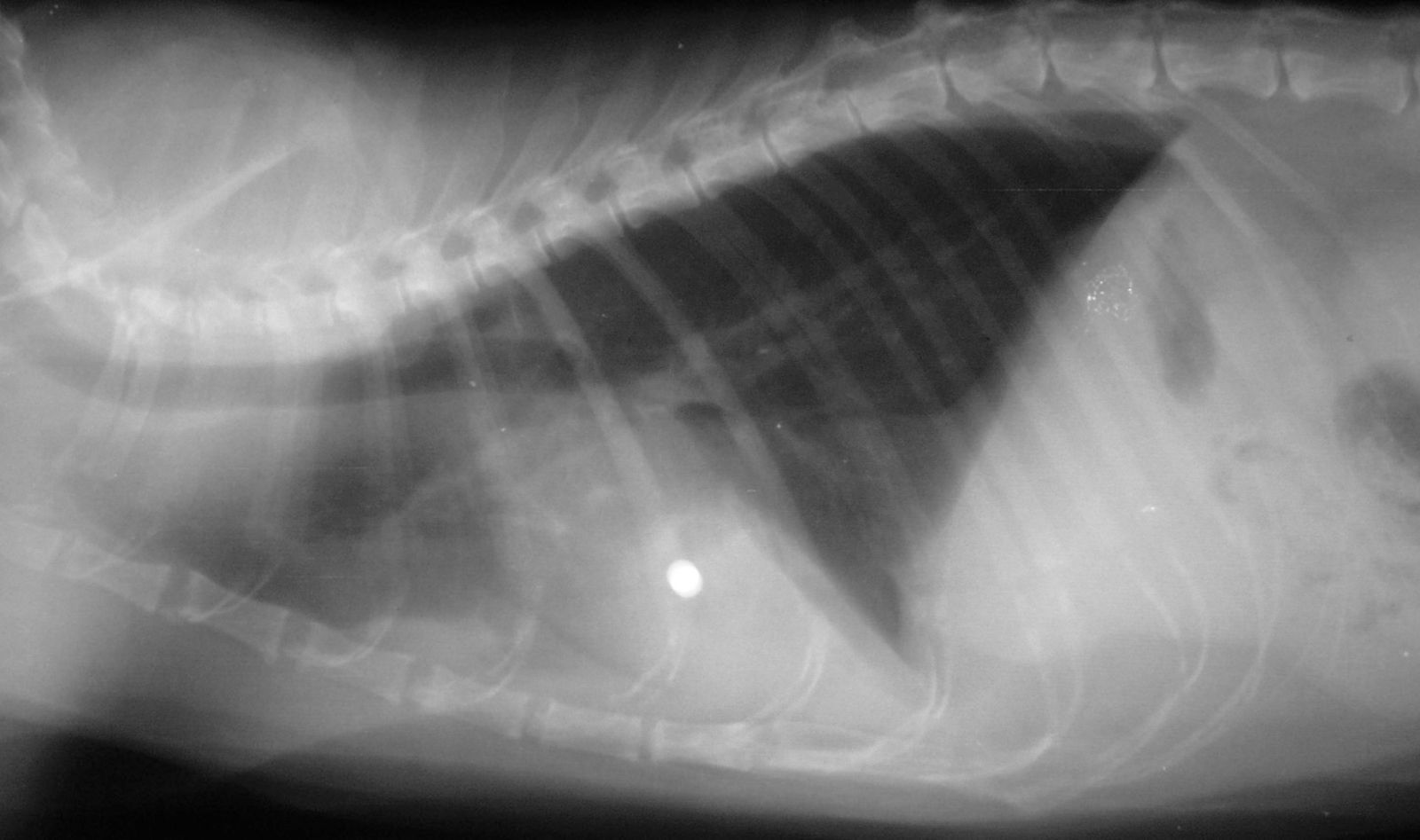

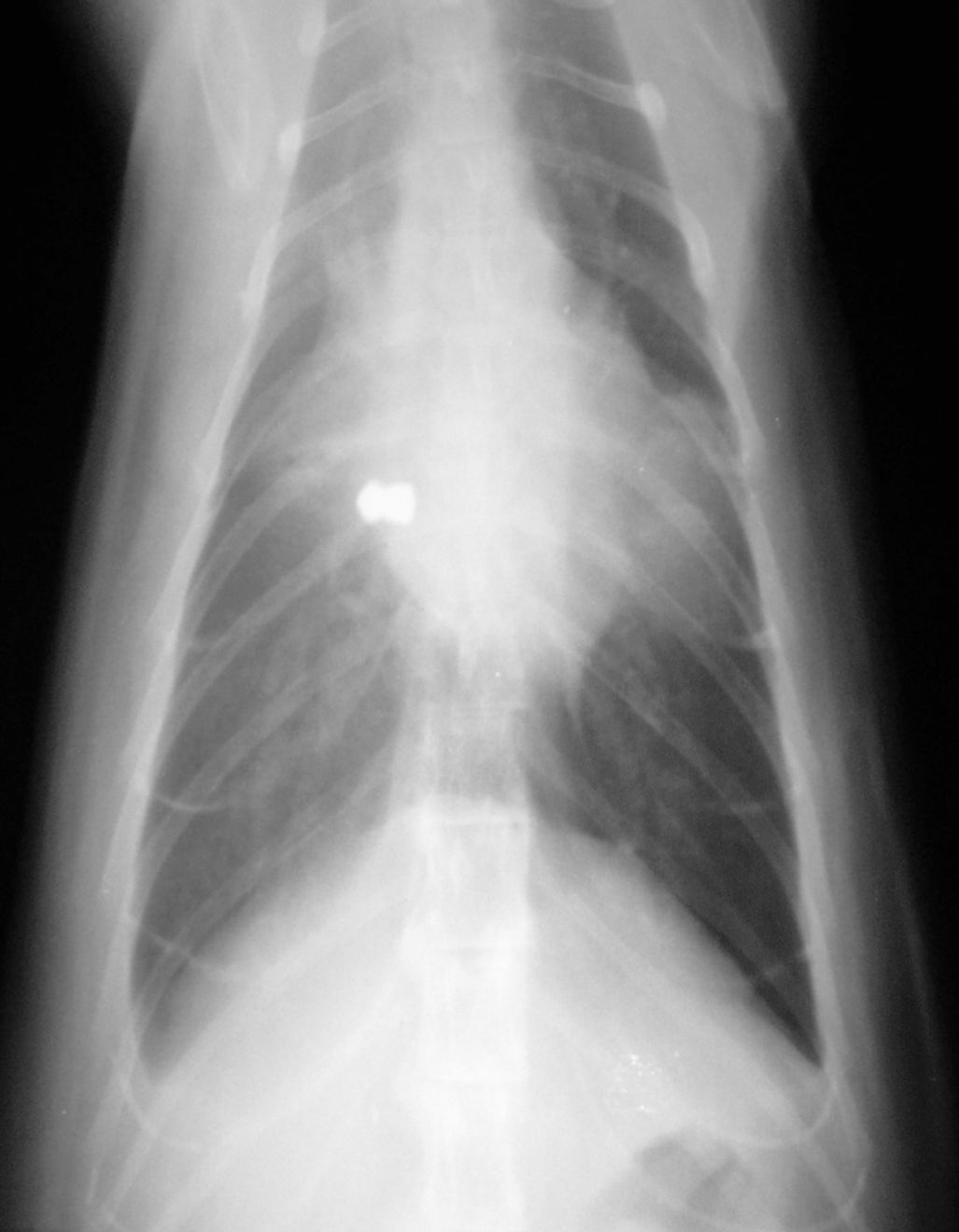

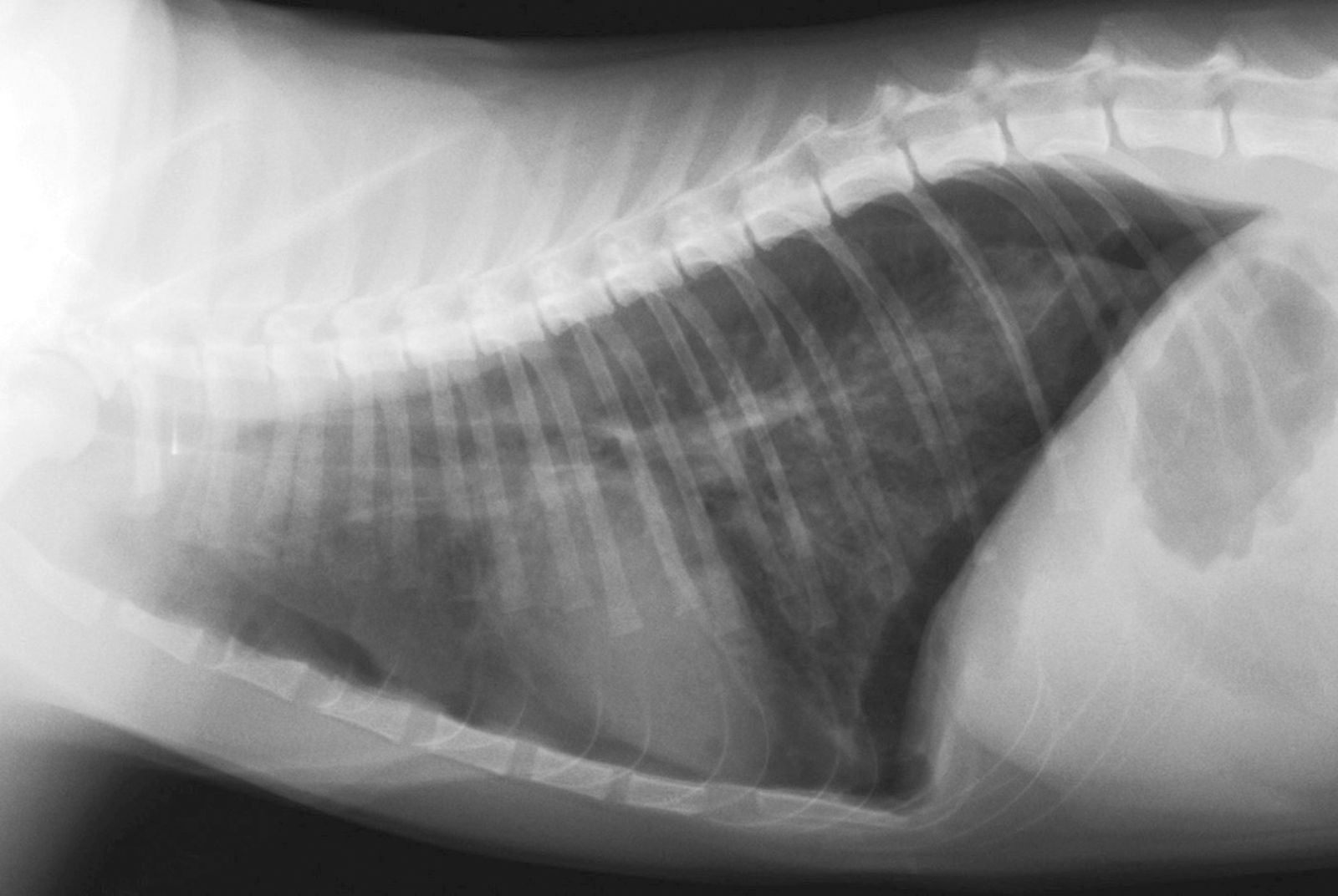

Besteht bei einem Patienten mit Pneumothorax die Indikation für eine chirurgische Intervention, hängt der chirurgische Zugang in erster Linie von der Lokalisation der Verletzung ab. Bei einseitiger Verletzung ist eine laterale Thorakotomie die beste Lösung. Im Falle beidseitiger Verletzungen oder bei unbekannter Lokalisation empfiehlt sich eine mediane Sternotomie [7]. Zu berücksichtigen ist, dass nach geschlossenen Thoraxtraumata häufig auch Lungenkontusionen (Abbildung 5) und mediastinale Blutungen auftreten, mit oder ohne begleitenden Pneumothorax.

Traumatischer Hämothorax

Hämothorax kommt bei Tieren (im Unterschied zum Menschen) selten vor, Thoraxtraumata können jedoch zu signifikanten Blutverlusten in die Pleurahöhle hinein führen. Das Blut kann dabei aus geschädigtem Lungengewebe stammen oder aus lazerierten großen Lungengefäßen, Interkostalgefäßen oder intrathorakal verlaufenden Arterien. Eine Thorakozentese kann in diesen Fällen sowohl zu diagnostischen als auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden. Zur genauen Beurteilung der im Thorax vorhandenen Blutmenge kann aber auch eine Ultraschalluntersuchung sehr hilfreich sein, die anschließend im Rahmen der Verlaufskontrolle je nach Indikation mehrfach wiederholt werden kann. Enthält der Thorax ein beträchtliches Blutvolumen, sollte zusätzlich eine Flüssigkeitstherapie eingeleitet werden (kristalloide Lösungen, kolloidale Lösungen und Blut) [6].

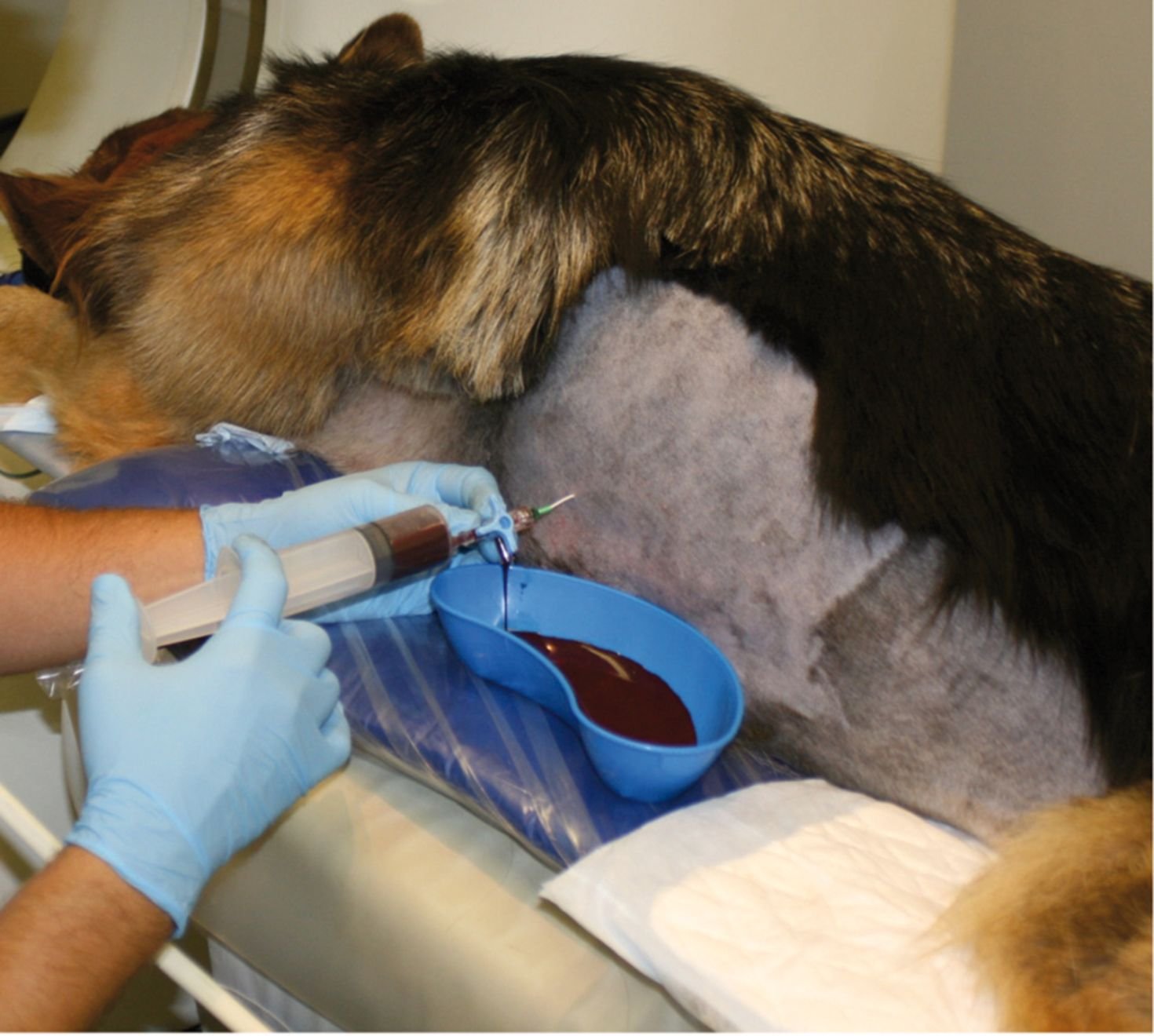

Art und Umfang der Behandlung eines traumatischen Hämothorax richten sich nach mehreren Faktoren wie dem vorhandenen Blutvolumen, der Blutverlustrate in die Pleurahöhle hinein, der Art des Traumas (offen oder geschlossen) und der Stabilität des Patienten. In den meisten Fällen von Hämothorax infolge eines geschlossenen Traumas ist eine chirurgische Intervention nicht erforderlich. Ein geringgradiger Hämothorax mit minimaler Atemnot kann konservativ behandelt werden. Entwickelt der Patient jedoch eine zunehmend angestrengte Atmung, sollte freies Blut aus dem Thorax entfernt werden. Im Falle der Drainage eines Hämothorax ist keine vollständige Entleerung des Thorax erforderlich, es sollte aber in jedem Fall so viel Blut entfernt werden, dass sich der Patient ausreichend stabilisieren kann. Die Aspiration des Blutes aus dem Thorax sollte langsam und unter sorgfältiger Kontrolle des Patienten erfolgen. Abhängig vom Zustand des Patienten und der Blutverlustrate muss die Thorakozentese unter Umständen mehrfach wiederholt werden (Abbildung 6). Bei persistierender Blutung oder hochgradigem Blutverlust in die Pleurahöhle hinein kann zusätzlich zur Flüssigkeitstherapie unter Umständen eine Bluttransfusion erforderlich sein. Die Autotransfusion ist eine schnelle und leicht verfügbare Methode, die Sammlung des Blutes muss jedoch streng aseptisch erfolgen und stets sollten Blutbeutel mit geeignetem Filtersystem verwendet werden. Je nach Indikation muss auch das Einsetzen einer Dauerdrainage in Erwägung gezogen werden. In extremen Fällen (z. B. bei anhaltender Blutung) kann eine explorative Thorakotomie erforderlich sein. In diesen Fällen besteht allerdings ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. Generell gilt aber, dass sämtliche penetrierenden Thoraxverletzungen grundsätzlich chirurgisch exploriert werden müssen, unabhängig davon, ob ein Hämothorax vorhanden ist oder nicht.

Thoraxtrauma

Geschlossenes Trauma

Bei geschlossenen Traumata gehen die Meinungen darüber auseinander, in welchen Fällen eine chirurgische Exploration erforderlich ist [5] [6]. Einige Tierärzte empfehlen eine chirurgische Exploration in allen Fällen mit frakturierten Rippen oder eines instabilen Thorax („flail chest“), bei Lungenkontusionen oder bei einem Pneumothorax, unklar ist jedoch der optimale Zeitpunkt für den chirurgischen Eingriff bei diesen potenziell instabilen Patienten [12] [13]. Die Autoren bevorzugen bei den meisten Verletzungen infolge geschlossener Traumata eine konservative Behandlung und erzielen mit dieser Strategie im Allgemeinen gute Ergebnisse.

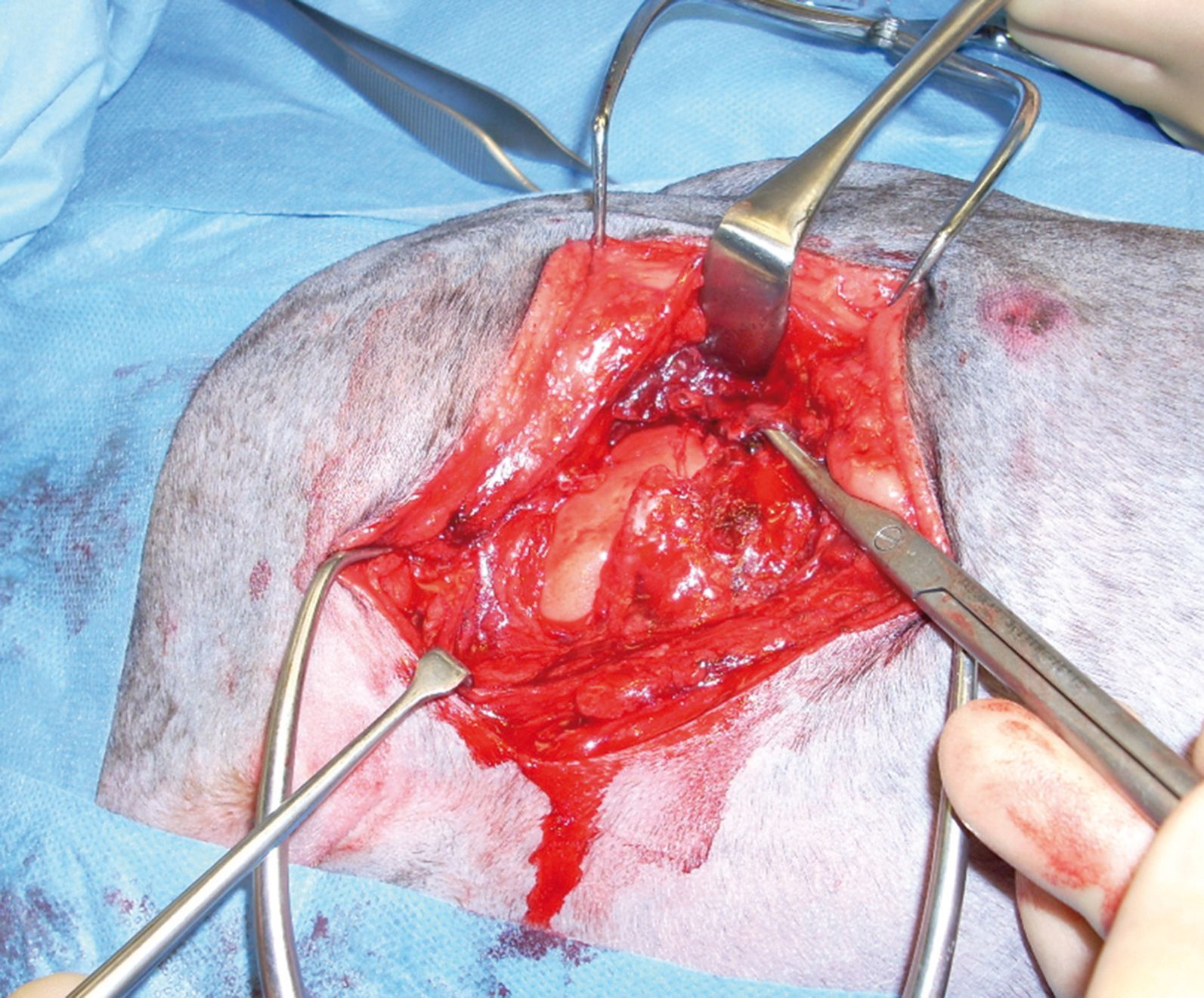

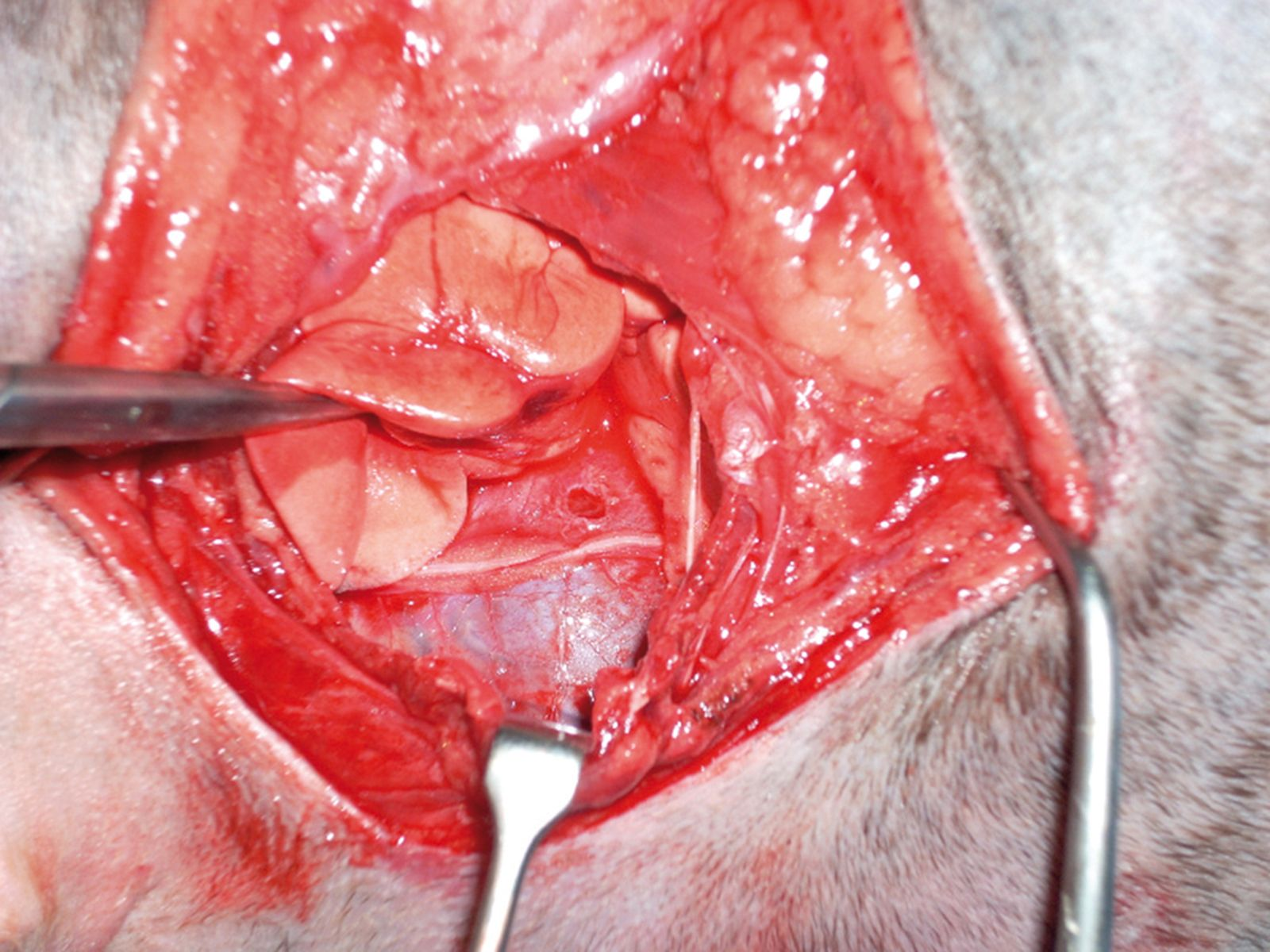

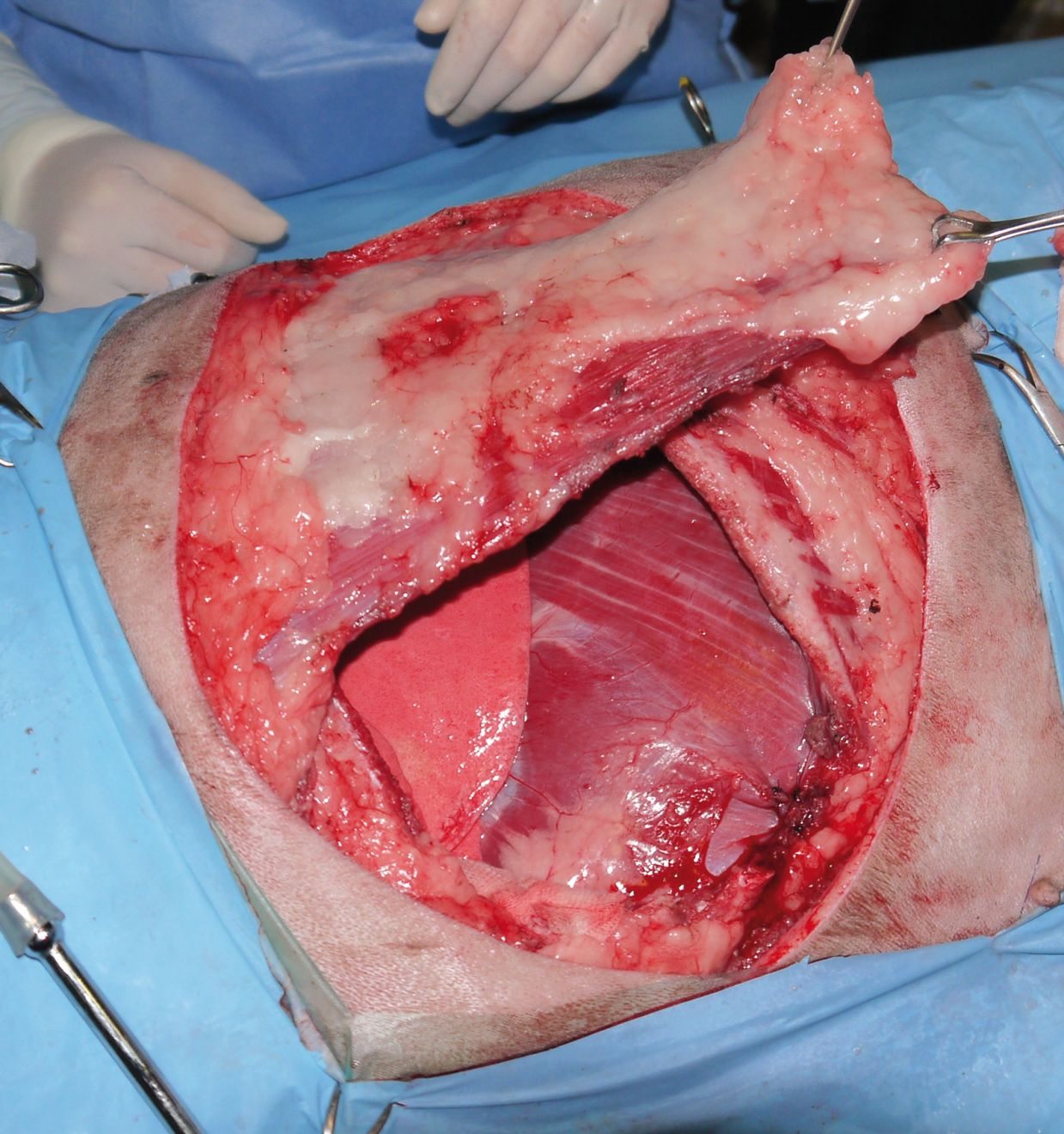

Eine Ausnahme sind Thoraxtraumata infolge von Bissverletzungen. In einigen Fällen werden Bisse im Thoraxbereich fälschlicherweise als „geschlossene“ Traumata eingeschätzt, da äußerlich unter Umständen nur minimale oder gar keine Perforationen der Haut zu erkennen sind. Aber auch ohne eindeutig sichtbare Zusammenhangstrennung der Haut sollte in diesen Fällen immer eine chirurgische Exploration erfolgen, da Bisse häufig hochgradige Schädigungen des unter der Haut liegenden Gewebes hervorrufen, einschließlich Interkostalmuskeln, Rippen, intrathorakale Blutgefäße und innere Organe (Abbildung 7).

Penetrierende Wunden und offene Traumata

Jede penetrierende Thoraxverletzung stellt einen chirurgischen Notfall dar. Betroffene Patienten müssen so schnell wie möglich in einen geeigneten Operationsraum verbracht werden. Parallel zur initialen Stabilisierung (Sauerstoff, Analgetika, Flüssigkeit etc.) werden die Wunden rasiert, gespült und luftdicht abgedeckt, und der Pneumothorax wird mit Hilfe einer Thorakozentese oder Thoraxdrainage behandelt [7] [14]. Insbesondere nach Bissverletzungen wird der tatsächliche Grad der Verletzungen bei der initialen Untersuchung und selbst in Röntgenaufnahmen in der Regel unterschätzt [12] [15]; Das volle Ausmaß der Verletzungen wird oft erst bei der chirurgischen Exploration sichtbar (Abbildung 8).

Bei Bisswunden muss immer ein sorgfältiges Debridement sämtlichen abnormen und geschädigten Knochen- und Weichteilgewebes erfolgen, und im Anschluss muss der gesamte Bereich ausgiebig mit reichlich physiologischer Kochsalzlösung gespült werden [7]. Der Wundverschluss erfolgt mit absorbierbarem monofilem Nahtmaterial, und je nach Indikation werden thorakale und subkutane Drainagen gelegt [5] [15].

Ein Wundverschluss muss immer mit gesundem, gut vaskularisiertem Gewebe erfolgen, falls erforderlich unter Einbeziehung von Muskelgewebe und Omentum. In seltenen Fällen können sehr ausgedehnte Wunden eine Wiederherstellung mit Hilfe synthetischer Implantate erfordern. Aufgrund der Infektionsgefahr sind solche Implantate bei Traumata infolge von Bissverletzungen jedoch kontraindiziert.

Wenn die Thoraxwand rekonstruiert werden muss, hängen die chirurgischen Optionen in erster Linie von der genauen anatomischen Lokalisation der Verletzung ab. Eine hilfreiche Möglichkeit ist die Technik des „Diaphragmatic Advancement“, bei der gesundes lokales Gewebe, wie z. B. der M. obliquus externus abdominis und/oder der M. latissimus dorsi und das Omentum (Abbildung 9), in den Wundbereich transponiert werden. Bei unverletztem Lungenparenchym ist gegenwärtig nicht klar, ob eine absolute Rigidität der Thoraxwand entscheidend ist. Falls erforderlich, kann eine Hautrekonstruktion mit einem einfachen Verschiebelappen („advancement flap“), einem Rotationslappen (unter Verwendung des tiefen [subdermalen] Plexus) und/oder einem axial durchbluteten Lappen („axial pattern flap“) (z. B. unter Verwendung der A. epigastrica superficialis cranialis) erfolgen [7].

Eine gute Anästhesie ist in diesen Fällen von herausragender Bedeutung. Die Infiltration des Areals mit einem Lokalanästhetikum (oder ein Feldblock um die interkostalen Muskeln) kann für eine bessere Schmerzkontrolle und damit eine Verbesserung der Atmung und Ventilation sorgen.

Nach Abschluss des chirurgischen Eingriffes muss immer überprüft werden, ob der Thorax eine Luftleckage aufweist. Hierfür wird der Wundbereich mit physiologischer Kochsalzlösung gefüllt und die Lungen sanft inflatiert [5] [15]. Falls erforderlich, ermöglicht eine Thorakotomiesonde die Wiederherstellung des pleuralen Unterdrucks und darüber hinaus die Aspiration intrapleuraler Flüssigkeit, die in jedem Fall zytologisch untersucht werden sollte. Weitere Verletzungen (z. B. Gliedmaßenfrakturen) müssen im Rahmen einer zweiten chirurgischen Intervention nach erfolgreicher Stabilisierung des Patienten durchgeführt werden.

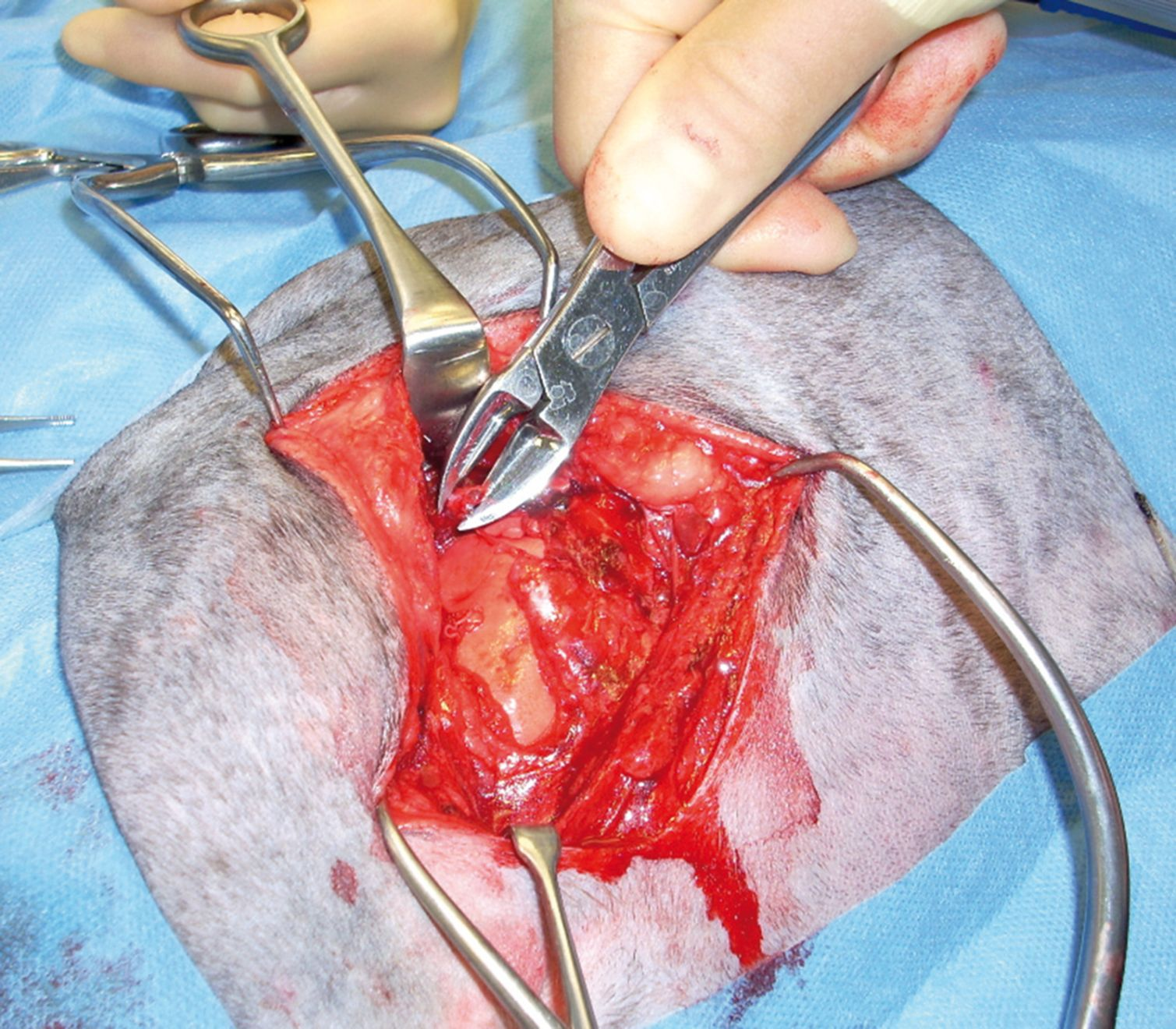

Rippenfrakturen

Rippenfrakturen sind extrem schmerzhaft und können deshalb zu Hypoventilation führen. Diese kann zusätzlich verstärkt werden, wenn frakturierte Rippen Verletzungen der Lunge hervorrufen [16] [17] [18]. Einfache Rippenfrakturen infolge eines geschlossenen Traumas können im Allgemeinen jedoch konservativ mit einer Schmerztherapie behandelt werden. Multiple Rippenfrakturen können zu einer Instabilität des Thorax („flail chest“) führen. Ein entsprechender Verdacht besteht, wenn bei der klinischen Untersuchung ein paradoxes Atmungsmuster festzustellen ist. Voraussetzung für die Entstehung einer Instabilität des Thorax ist, dass mindestens zwei benachbarte Rippen an zwei Stellen (ventral und dorsal) frakturiert sind. Die paradoxen Atmungsbewegungen entstehen als Folge der Veränderung des intrapleuralen Drucks, so dass sich der verletzte Abschnitt während der Inspiration nach innen bewegt und bei der Exspiration nach außen. Die Kombination von abnormem Luftstrom, zugrunde liegendem Lungentrauma und Schmerzen stellt eine Prädisposition für Hypoxämie und Hypoventilation dar. Eine Stabilisierung der frakturierten Rippen wird selten durchgeführt, kann aber in Kombination mit einer Schmerztherapie, insbesondere bei polytraumatisierten Patienten, zu einer Verbesserung der Ventilation beitragen. Eine vollständige Wiederherstellung der Lungenfunktion erfordert in diesen Fällen jedoch eine weitergehende Behandlung sämtlicher darüber hinaus noch vorhandener pathologischer Veränderungen.

Lungenkontusionen können fortschreitender Natur sein. In hochgradigen Fällen kann eine mechanische Beatmung über 24-48 Stunden in Verbindung mit einer unterstützenden medikamentösen Therapie von Vorteil sein, bis eine endgültige Behandlung vorgenommen werden kann. Im Falle einer ausgedehnten Schädigung kann ein instabiler Thorax mit Hilfe perkutaner zirkumkostaler Nähte und einer externen Schiene immobilisiert werden, obwohl dies in der Praxis nur selten erforderlich ist. Eine alternative Möglichkeit zur Stabilisierung einer frakturierten Rippe ist die Fixierung mittels Naht an einer benachbarten Rippe. Bei hochgradigen Rippenverletzungen oder Rippenverletzungen durch Bisse ist in der Regel eine Resektion zu bevorzugen (Abbildung 10). Hinsichtlich der Prognose gibt es Studien zufolge keinen Unterschied, ob ein instabiler Thorax chirurgisch stabilisiert oder medikamentös behandelt wird [13], Bei Instabilität des Thorax infolge eines geschlossenen Traumas ist in der Mehrzahl der Fälle keine chirurgische Intervention zur Stabilisierung und Reparatur erforderlich. Aber auch an dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass bei allen penetrierenden Verletzungen der Thoraxwand und bei sämtlichen Bissverletzungen des Thorax immer eine chirurgische Exploration durchgeführt werden muss, und zwar auch dann, wenn keine sichtbaren Zusammenhangstrennungen der Haut erkennbar sind [8] [9] [10].

Postoperative Überwachung und Therapie

Nach jedem chirurgischen Eingriff an der Brustwand müssen respiratorische und kardiovaskuläre Parameter postoperativ überwacht werden. Diese Kontrolle umfasst die Beurteilung der Schleimhautfarbe und der kapillären Rückfüllzeit sowie die Messung des arteriellen Blutdrucks und der Sauerstoffsättigung. Die wichtigsten potenziellen Komplikationen sind Hypothermie, Hypotonie und Hypoventilation. Eine Sauerstofftherapie kann hilfreich sein, da die Erholung des Patienten durch Schmerzen, residuale freie Luft oder Flüssigkeit im Thorax, Verbände oder sekundäre Erkrankungen der Lungen verzögert sein kann. Die intensiven Schmerzen im Zusammenhang mit Rippenfrakturen tragen in Kombination mit etwaigen Lungenschäden zur Hypoventilation bei [16] [17] [18] Von zentraler Bedeutung ist daher ein wirksames Schmerzmanagement bei diesen Patienten. Eine optimale Analgesie kann über die systemische Verabreichung entsprechender Arzneimittel (per Bolus oder als Dauerinfusion, falls erforderlich) erreicht werden, geeignet sind aber auch transdermale Pflaster und/oder eine lokale Analgesie mittels interkostaler und intrapleuraler Infiltration über die thorakale Sonde. Insbesondere bei Patienten mit Hypoventilation ist im Rahmen der Nachsorge in vielen Fällen auch eine wiederholte Blutgasanalyse hilfreich. Falls erforderlich, kann zudem eine Drainage gelegt werden, um residuale freie Luft oder Flüssigkeit aus dem Thorax zu entfernen. Freie Flüssigkeit in der Pleurahöhle erfordert stets eine sorgfältige Überwachung des Patienten in der postoperativen Phase. Regelmäßig sollte die aus dem Thorax gewonnene Flüssigkeit auf bakterielles Wachstum und Zellularität überwacht werden, und ganz entscheidend ist die Bestimmung des Flüssigkeitsvolumens und etwaiger Tendenzen (d. h., täglich wird überprüft, ob die Flüssigkeitsmenge zu- oder abnimmt). Im Idealfall sollten weniger als 2 ml/kg/Tag gewonnen werden, obgleich es sich bei dieser Zahl nicht um einen obligatorischen Grenzwert handelt.Schlussfolgerung

Tiere mit Thoraxtrauma sind oft polytraumatisiert. Entscheidend ist daher, dass der Notfalltierarzt in der Lage ist, solche Patienten bei der Aufnahme unverzüglich und präzise zu beurteilen und die richtigen Prioritäten zu setzen. Eine schnelle Diagnose und die unverzügliche Einleitung der im Einzelfall geeigneten Behandlung (z. B. eine sofortige Thorakozentese) können in vielen Fällen den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Der Tierarzt muss in der Lage sein, in diesen Situationen schnell und richtig zu reagieren. Zu berücksichtigen ist dabei insbesondere, dass sich die initiale thorakale Situation innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden nach Eintritt des Traumas verschlechtern kann. Ganz entscheidend sind daher eine sorgfältige Überwachung und eine regelmäßige Beurteilung dieser Patienten in der posttraumatischen Phase.

Manuel Jiménez Peláez

LV, MRCVS, Dip. ECVS

Spanien

Dr. Jiménez Peláez schloss sein Studium 1999 an der Facultad de Veterinaria de Córdoba ab und ist European Specialist in Small Animal Surgery. Er hat 13 Jahre lang als Chirurg in französischen und englischen Überweisungskliniken gearbeitet, bevor er 2013 nach Spanien zurückkehrte. Dr. Paláez ist einer der Gründungspartner und Manager einer multidisziplinären tierärztlichen Klinik, in der er gegenwärtig in den Bereichen Weichteilchirurgie, traumatologische Orthopädie und Neurochirurgie tätig ist. Er ist regelmäßiger Referent auf nationalen und internationalen Kongressen und Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen.

Lucía Vicens Zanoguera

LV

Spanien

Dr. Vicens Zanoguera schloss ihr Studium 2011 an der Facultad de Veterinaria de Zaragoza in Spanien ab und erhielt ihre Postgraduiertenqualifikation an der Kleintierklinik der Universidad Autónoma de Barcelona. Im Rahmen ihrer Residency arbeitete sie an führenden tierärztlichen Kliniken in verschiedenen Ländern und absolviert zurzeit ein Internship in einer großen interdisziplinären tierärztlichen Klinik in Valencia, Spanien.

Literatur

- Orton CE. Thoracic wall. In: Slatter DH (ed.) Textbook of Small Animal Surgery. Philadelphia, PA: WB Saunders, 1993;370-381.

- Worth AJ, Machon RG. Traumatic diaphragmatic herniation: pathophysiology and management. Compend Contin Educ Vet 2005;27:178-190.

- Salci H, Bayram AS, Cellini N, et al. Evaluation of thoracic trauma in dogs and cats: a review of seventeen cases. Iran J Vet Res 2010;11(4):Ser. No.33.

- Griffon DJ, Walter PA, Wallace LJ. Thoracic injuries in cats with traumatic fractures. Vet Comp Orthop Traumatol 1994;7:10-12.

- Shahar R, Shamir M, Johnston DE. A technique for management of bite wounds of the thoracic wall in small dogs. Vet Surg 1997;26(1):45-50.

- Scheepens ETF, Peeters ME, L’Eplattenier HF, et al. Thoracic bite trauma in dogs: a comparison of clinical and radiological parameters with surgical results. J Small Anim Pract 2006;47:721-726.

- Hardie RJ. Pneumothorax. In: Monnet E (ed.) Textbook of Small Animal Soft Tissue Surgery. Chichester, UK: John Wiley Sons, 2013;766-781.

- Sullivan M, Lee R. Radiological features of 80 cases of diaphragmatic rupture. J Small Anim Pract 1989;30:561-566.

- Spackman CJA, Caywood DD, Feeney DA, et al. Thoracic wall and pulmonary trauma in dogs sustaining fractures as a result of motor vehicle accidents. J Am Vet Med Assoc 1984;185:975-977.

- Houlton JE, Dyce J. Does fracture pattern influence thoracic trauma? A study of 300 canine cases. Vet Comp Orthop Traumatol 1992;3:5-7.

- Anderson M, Payne JT, Mann FA, et al. Flail chest: pathophysiology, treatment, and prognosis. Compend Contin Educ Vet 1993;15:65-74.

- Sullivan M, Reid J. Management of 60 cases of diaphragmatic rupture. J Small Anim Pract 1990;31:425-430.

- Kramek BA, Caywood DD. Pneumothorax. Vet Clin North Am Small Anim Pract 1987;17:285-300.

- Olsen D, Renberg W, Perrett J, et al. Clinical management of flail chest in dogs and cats: a retrospective study of 24 cases (1989-1999). J Am Anim Hosp Assoc 2002;38:315-320.

- Peterson NW, Buote NJ, Barr JW. The impact of surgical timing and intervention on outcome in traumatized dogs and cats. J Vet Emerg Crit Care 2015;25(1):63-75.

- Brockman DJ, Puerto DA. Pneumomediastinum and pneumothorax. In: King LG (ed.) Textbook of Respiratory Disease in Dogs and Cats. St. Louis, MO: Elsevier, 2004;616-621.

- Hackner SG. Emergency management of traumatic pulmonary contusions. Compend Contin Educ Vet 1995;17:677-686.

- Marques AIDC, Tattersall J, Shaw DJ, et al. Retrospective analysis of the relationship between time of thoracostomy drain removal and discharge time. J Small Anim Pract 2009;50:162-166.

Andere Artikel in dieser Ausgabe

Auf sozialen Medien teilen