Wundmanagement – 2 Penetrierende Verletzungen bei Hunden

Geschrieben von Bonnie Campbell

Penetrierende Verletzungen sind oft täuschend! Eine harmlos aussehende Hautpunktion kann verletztes tiefer liegendes Gewebe verbergen, das durch starke Krafteinwirkungen, Gefäßschäden und/oder eine Inokulation von Bakterien oder Fremdmaterial erheblich geschädigt ist.

Article

Kernaussagen

Wenn ein Hund mit einer Biss- oder Schussverletzung vorgestellt wird, handelt es sich oft um die Spitze des Eisberges: Eine geringgradige Oberflchenschdigung verbirgt nicht selten eine ausgedehnte Schdigung des tieferen Gewebes!

Die Endoskopie ermglicht einen frhzeitigen Nachweis von Perforationen der Speiserhre, noch bevor klinische Symptome auftreten.

Bei penetrierenden Verletzungen sollten eine Erffnung, eine Exploration, ein Debridement und eine Lavage durchgefhrt werden. Am besten werden penetrierende Verletzungen als offene Wunden behandelt. Ist ein Wundverschluss erforderlich, sollte eine Drainage gelegt werden.

Bei penetrierenden Verletzungen (oder entsprechendem Verdacht) des Abdomens oder bei signifikanten Quetschverletzungen des Abdomens ist eine explorative Laparotomie angezeigt.

Die Entfernung von Fremdkrpern erfolgt am besten auf chirurgischem Wege in einem geeigneten Operationsraum und am vollstndig ansthesierten und chirurgisch vorbereiteten Patienten.

Einleitung

Penetrierende Verletzungen sind oft täuschend! Eine harmlos aussehende Hautpunktion kann verletztes tiefer liegendes Gewebe verbergen, das durch starke Krafteinwirkungen, Gefäßschäden und/oder eine Inokulation von Bakterien oder Fremdmaterial erheblich geschädigt ist. Auch bei zunächst stabil erscheinenden Patienten kann eine kontinuierliche Verschlechterung des Gewebezustands im weiteren Verlauf zu Nekrosen, Infektionen, Entzündungen, Sepsis und zum Tod führen. Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Management penetrierender Verletzungen ist, dass sich der behandelnde Tierarzt darüber im Klaren ist, dass geringgradige äußere Verletzungen hochgradige innere Gewebeschäden verdecken können.

Kräfte und Gewebeschäden

Der Biss eines Hundes kann eine Kraft von mehr als 450 psi (pounds per square inch), also etwa 32 kg/cm2, generieren [1] und dabei sowohl direkte als auch kollaterale Gewebeschäden hervorrufen. Wenn die Zähne des angreifenden Hundes die Haut des Opfers penetrieren und der angreifende Hund seinen Kopf schüttelt, folgt die Haut aufgrund ihrer Elastizität der Bewegung der Zähne, so dass nach außen hin sichtbar in der Haut lediglich Punktionslöcher der Zähne entstehen. Subdermal dringen die Zähne jedoch in einen breiten Bereich von weniger elastischem und weniger beweglichem Gewebe ein, reißen Hautgewebe von Muskelgewebe los, zerreißen Weichteilgewebe und neurovaskuläre Strukturen, schaffen Hohlräume und inokulieren Bakterien und Fremdmaterial. Zusätzlich kompliziert werden diese Verletzungen durch die von den Prämolaren und Molaren des beißenden Hundes ausgeübten Quetschkräfte.

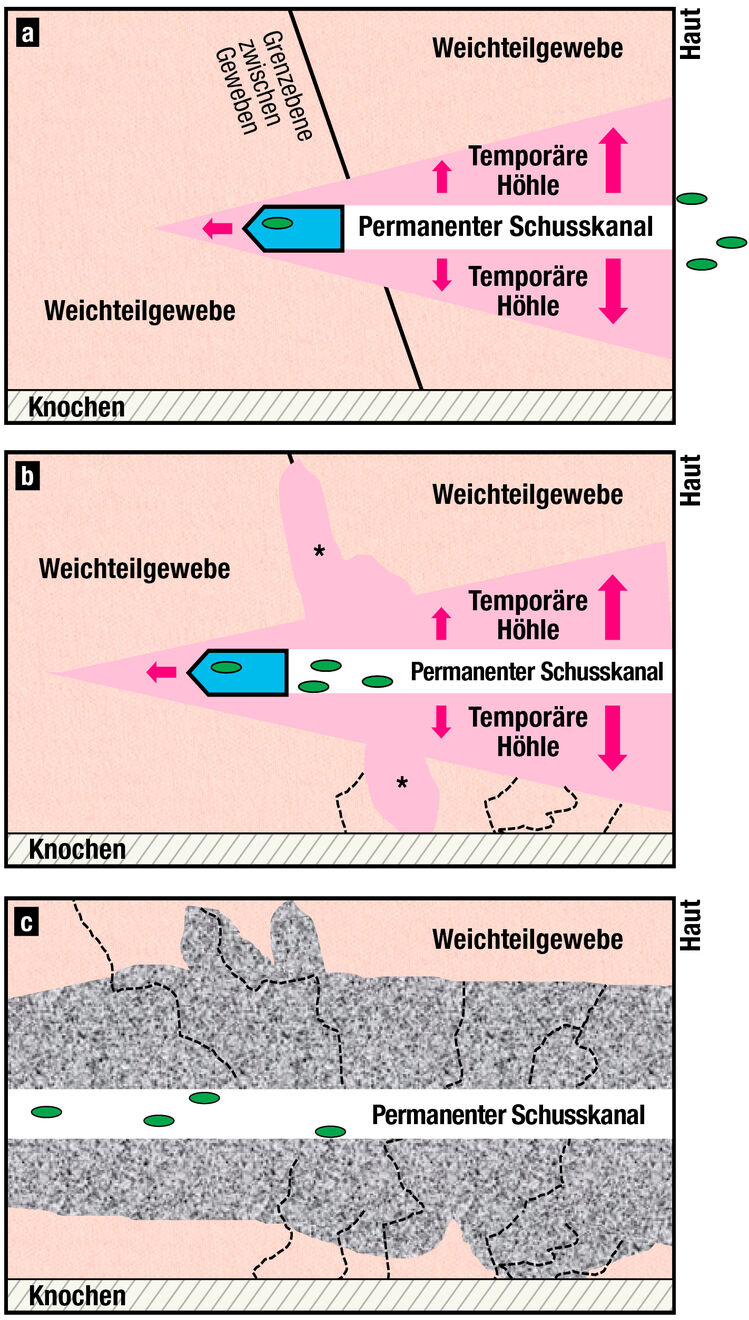

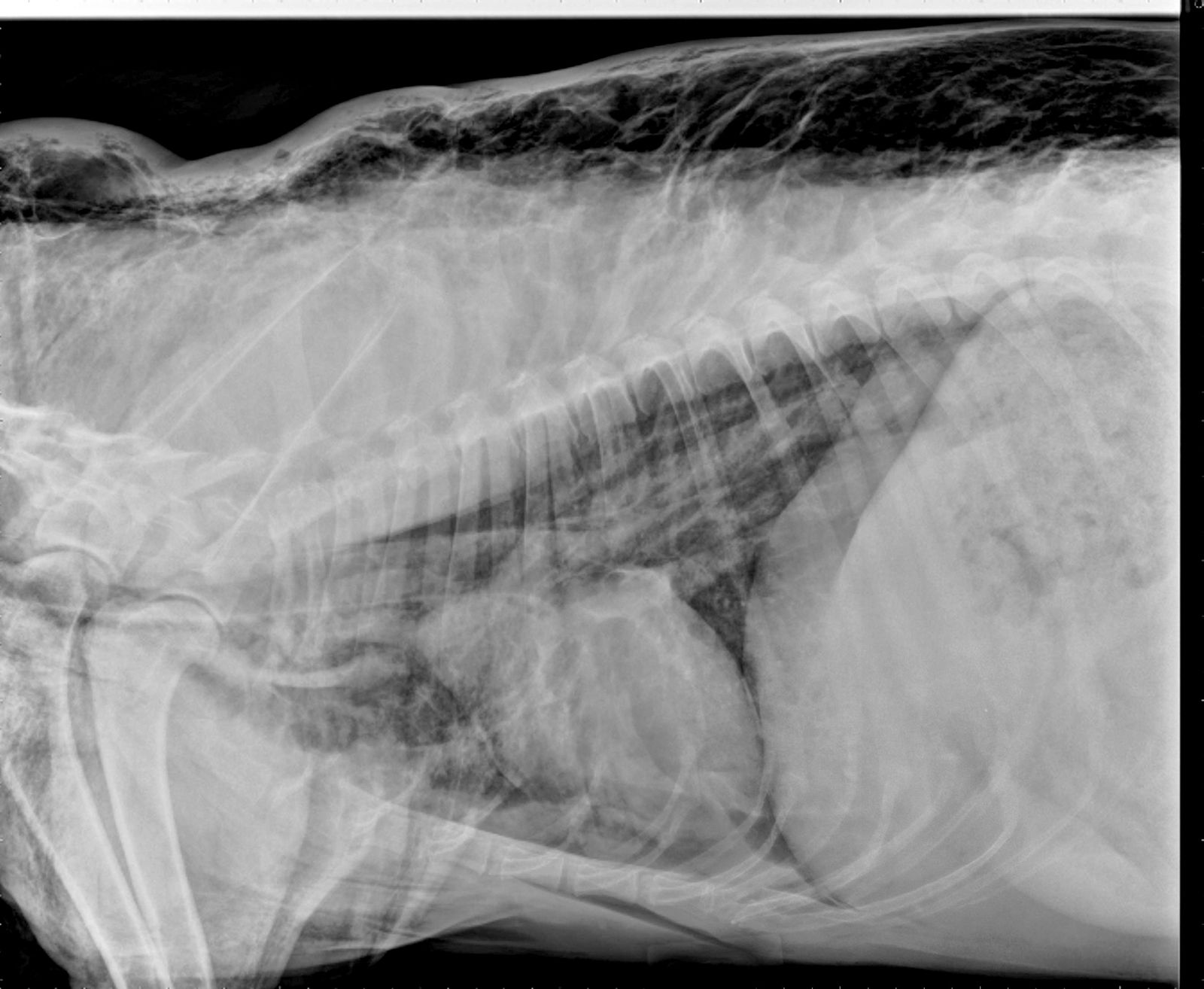

Ebenso wie Bisse verursachen auch Projektile aus Schusswaffen sowohl direkte als auch kollaterale Gewebeschäden (Abbildung 1). In den Körper eindringende Geschosse übertragen ihre kinetische Energie proportional zu ihrer Masse und Geschwindigkeit [Kinetische Energie = ½ x Masse x Geschwindigkeit2]. Gewebe mit hoher Dichte (z. B. Leber, Milz, Knochen) absorbiert mehr Energie als Gewebe mit geringerer Dichte und höherer Elastizität (z. B. Muskel und Lunge). Daher kann von einem Projektil getroffenes kortikales Knochengewebe in multiple Fragmente zersplittern (die wiederum selbst zu neuen Projektilen werden), während ein identisches Projektil mit derselben Energie einen Lungenflügel ohne weitere Verletzungen durchdringen kann. Durch Kavitation – also die Auswirkungen der Druckwelle des eindringenden Projektils – können Knochenfrakturen, Gefäßzerreißungen, Darmrupturen oder Organkontusionen auch in relativ weiter Entfernung vom primären Schusskanal in Bereichen ohne direkten Kontakt mit dem eindringenden Projektil entstehen.

Bei Biss- und Schussverletzungen ist immer der sogenannte „Eisbergeffekt“ zu berücksichtigen, da geringgradige sichtbare Oberflächenschädigungen nicht selten eine sehr viel ausgedehntere Schädigung des in der Tiefe liegenden Gewebes unter sich verbergen. In subdermalen Geweben werden lokale entzündliche, immunologische, koagulatorische und fibrinolytische Kaskaden durch Nekrosen, Hämatome, eine geschädigte Gefäßversorgung, Hohlraumbildung, inokulierte Bakterien und Fremdmaterialien in Gang gesetzt. Bei unzureichender Behandlung können diese Kaskaden die körpereigenen Kontrollmechanismen überfordern und zur Entstehung eines systemischen inflammatorischen Response-Syndroms (SIRS) oder einer Sepsis (SIRS + Infektion) führen [2] [3] [4]. Betroffene Patienten können zunächst klinisch stabil erscheinen, obwohl sich ihr Körper bereits in Richtung eines SIRS bewegt, und dann einige Tage nach Eintritt der Verletzung akut dekompensieren. Der behandelnde Tierarzt muss diesen möglichen „Eisbergeffekt“ von Beginn an im Hinterkopf haben und der Entstehung bzw. dem Fortschreiten des SIRS proaktiv entgegenwirken.

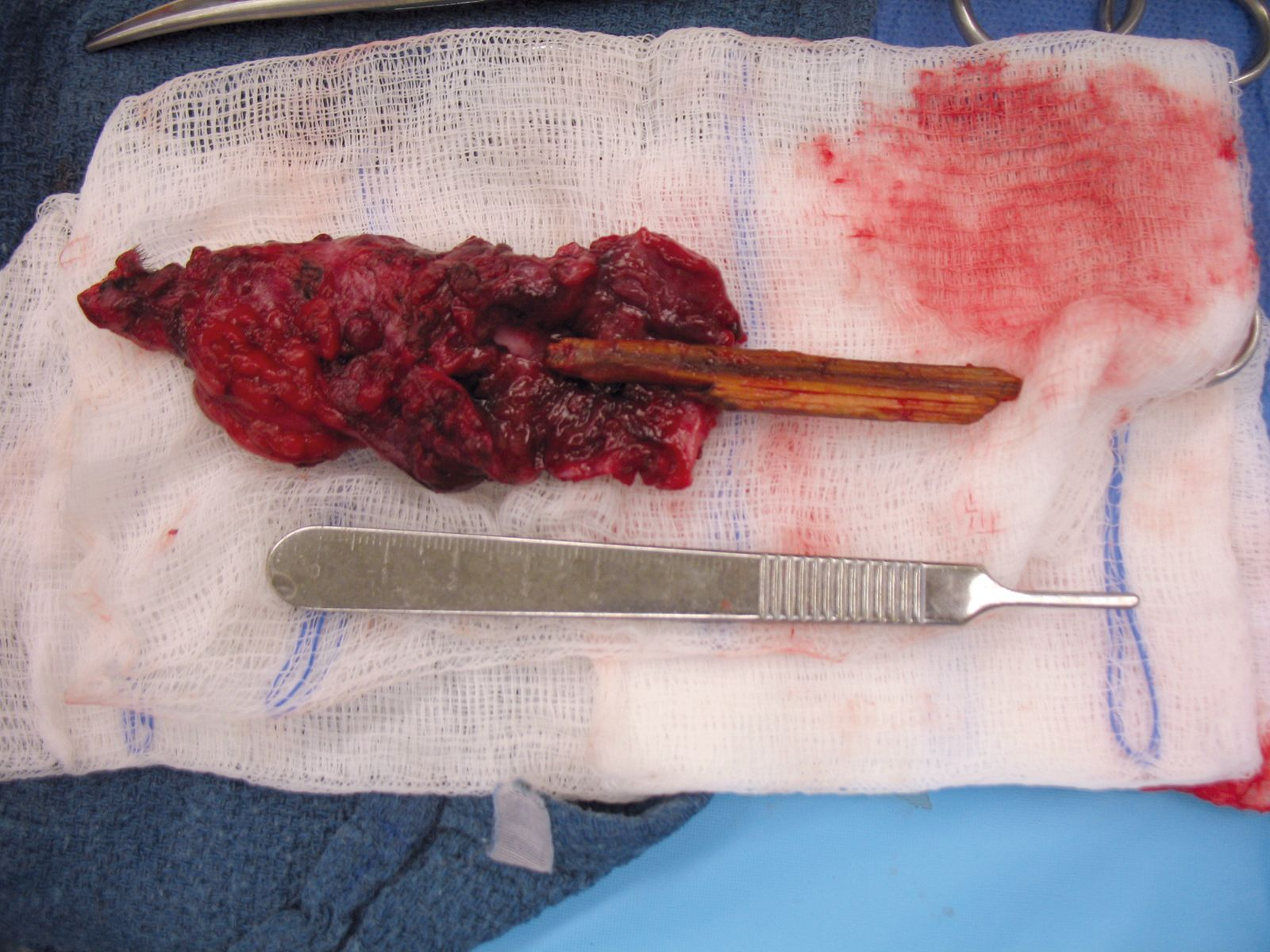

Neben Schusswaffen und Bissen können auch Stöcke (z. B., wenn Hunde beim Apportierspiel in einen Stock hineinrennen) oder andere Objekte in der Umwelt für die Entstehung von penetrierenden Verletzungen verantwortlich sein. Die einwirkende Energie ist wiederum abhängig von der Masse und von der Geschwindigkeit des Objekts oder des Hundes (je nachdem, wer oder was von beiden sich bewegt). Der „Eisbergeffekt“ entsteht hier in erster Linie aufgrund der stumpfen Traumata durch nicht-aerodynamische Objekte.

Beurteilung des Patienten

Chirurgische Behandlung

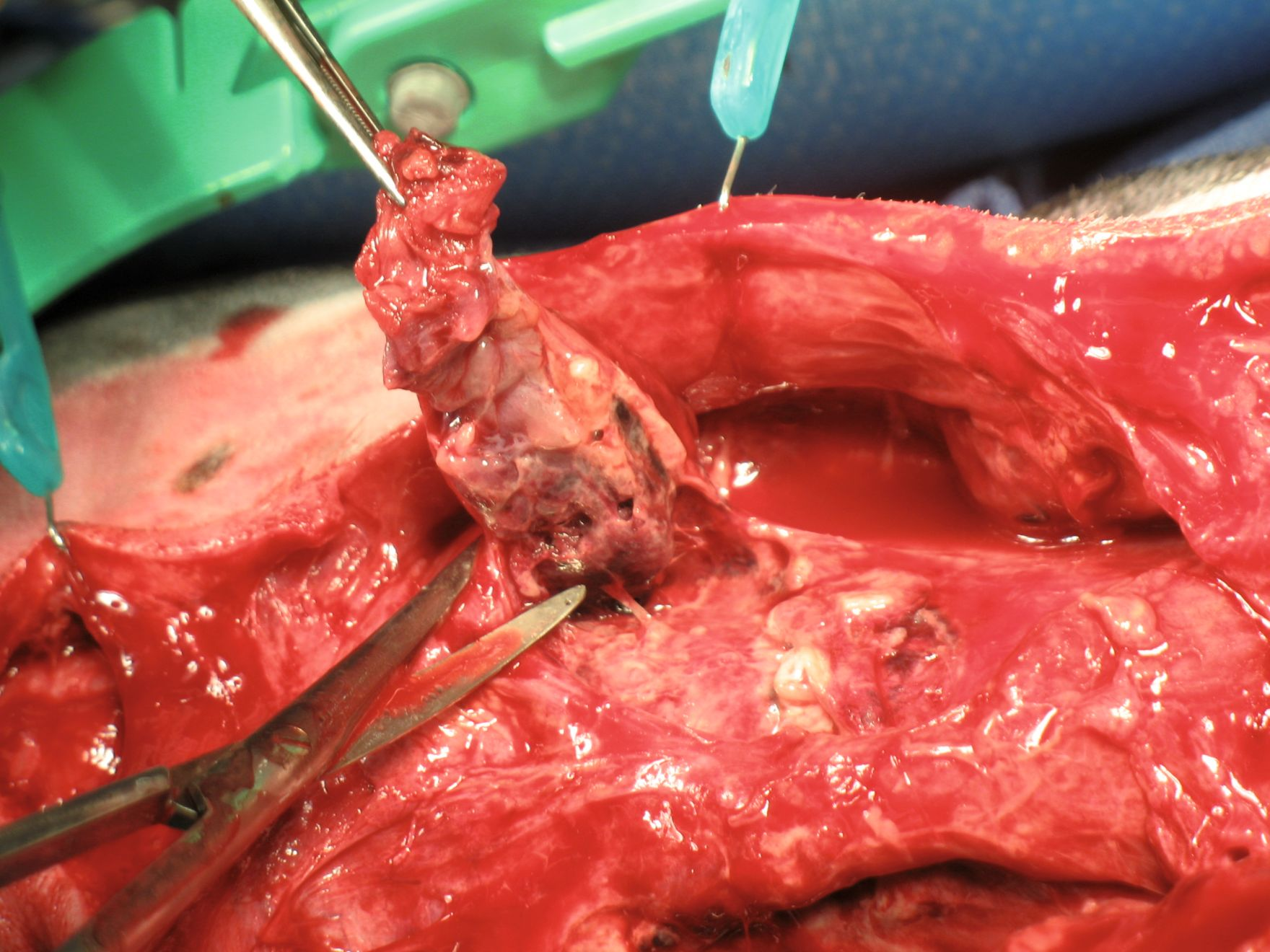

Für eine vollständige Beurteilung des Ausmaßes der durch penetrierende Verletzungen hervorgerufenen Traumata muss eine chirurgische Exploration durchgeführt werden [2] [3] [7]. Ein gründliches Debridement sämtlichen devitalisierten und kontaminierten Gewebes ist zudem der einzige Weg einer wirksamen Prävention oder Behandlung von SIRS oder Sepsis. Bei penetrierenden Verletzungen sollten also immer möglichst frühzeitig eine Öffnung, eine Exploration, ein Debridement und eine Lavage durchgeführt werden [2] [3]. IEndet die Gewebeschädigung unmittelbar unter der Haut, reicht in der Regel ein geringfügiger, oberflächlicher chirurgischer Eingriff. Reicht die Schädigung dagegen in tiefere Gewebeschichten und/oder befindet sich inokuliertes Fremdmaterial im Wundkanal, kann ein adäquater chirurgischer Eingriff eine beträchtliche Morbidität und sogar Mortalität verhindern.

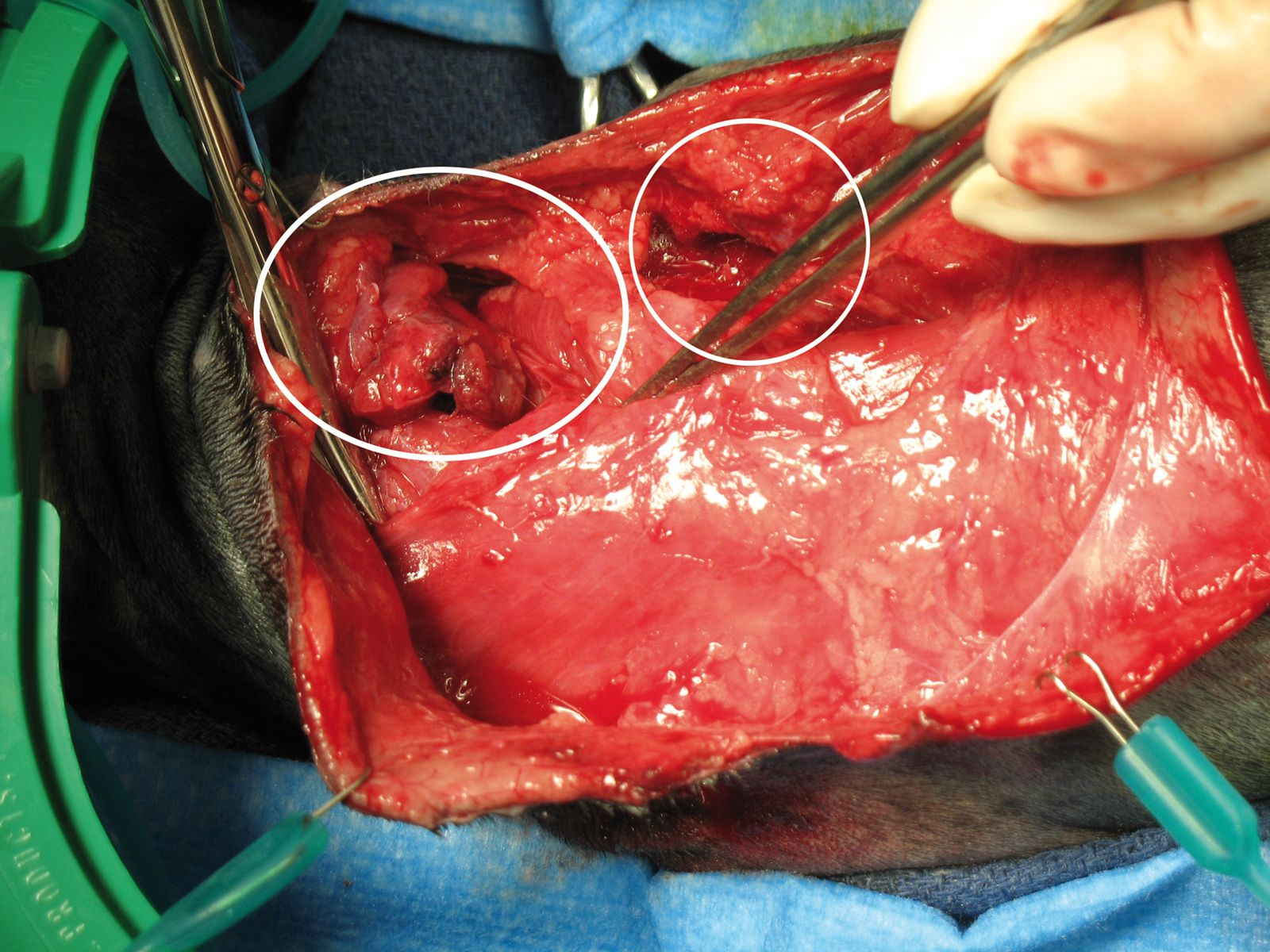

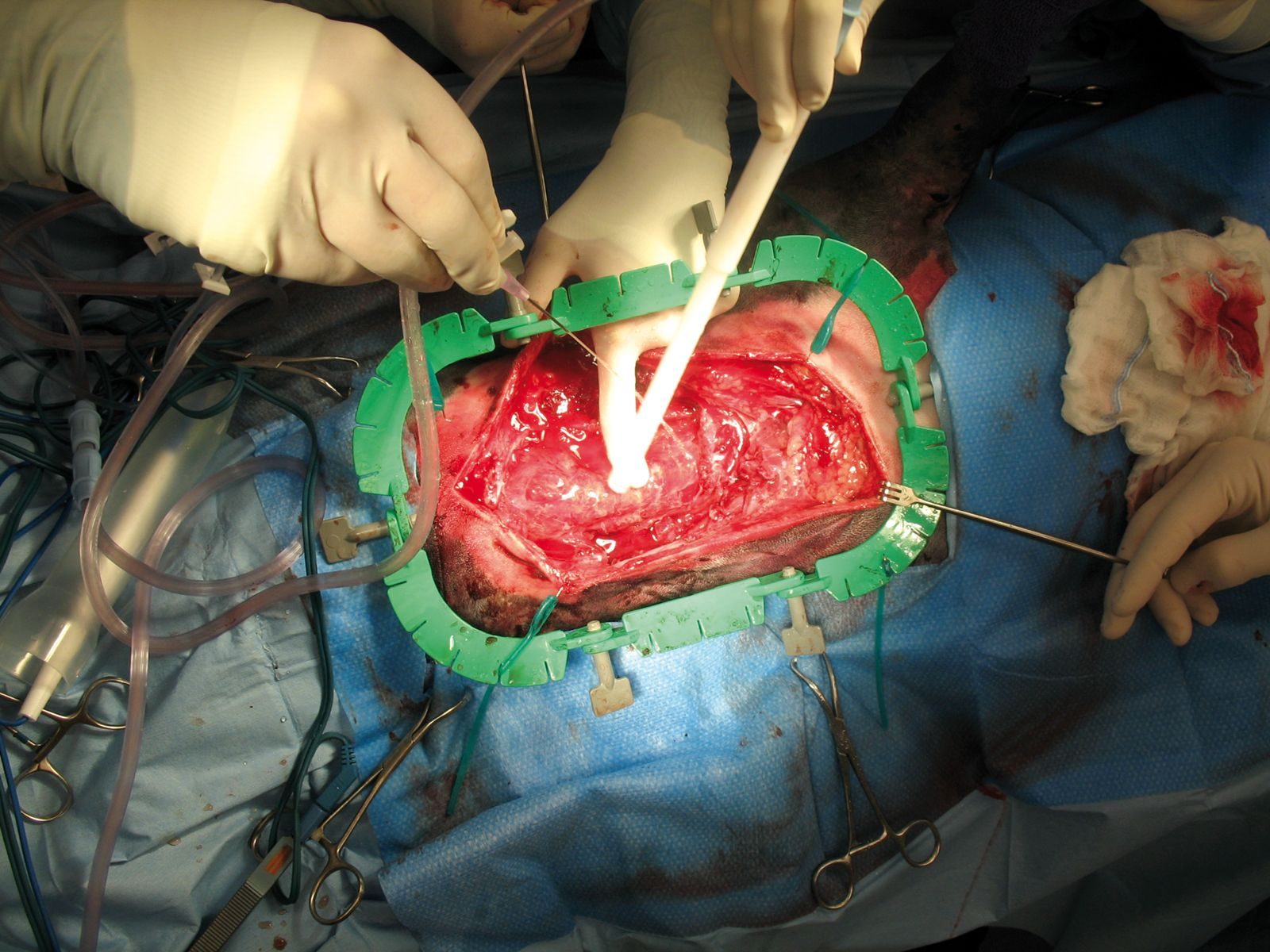

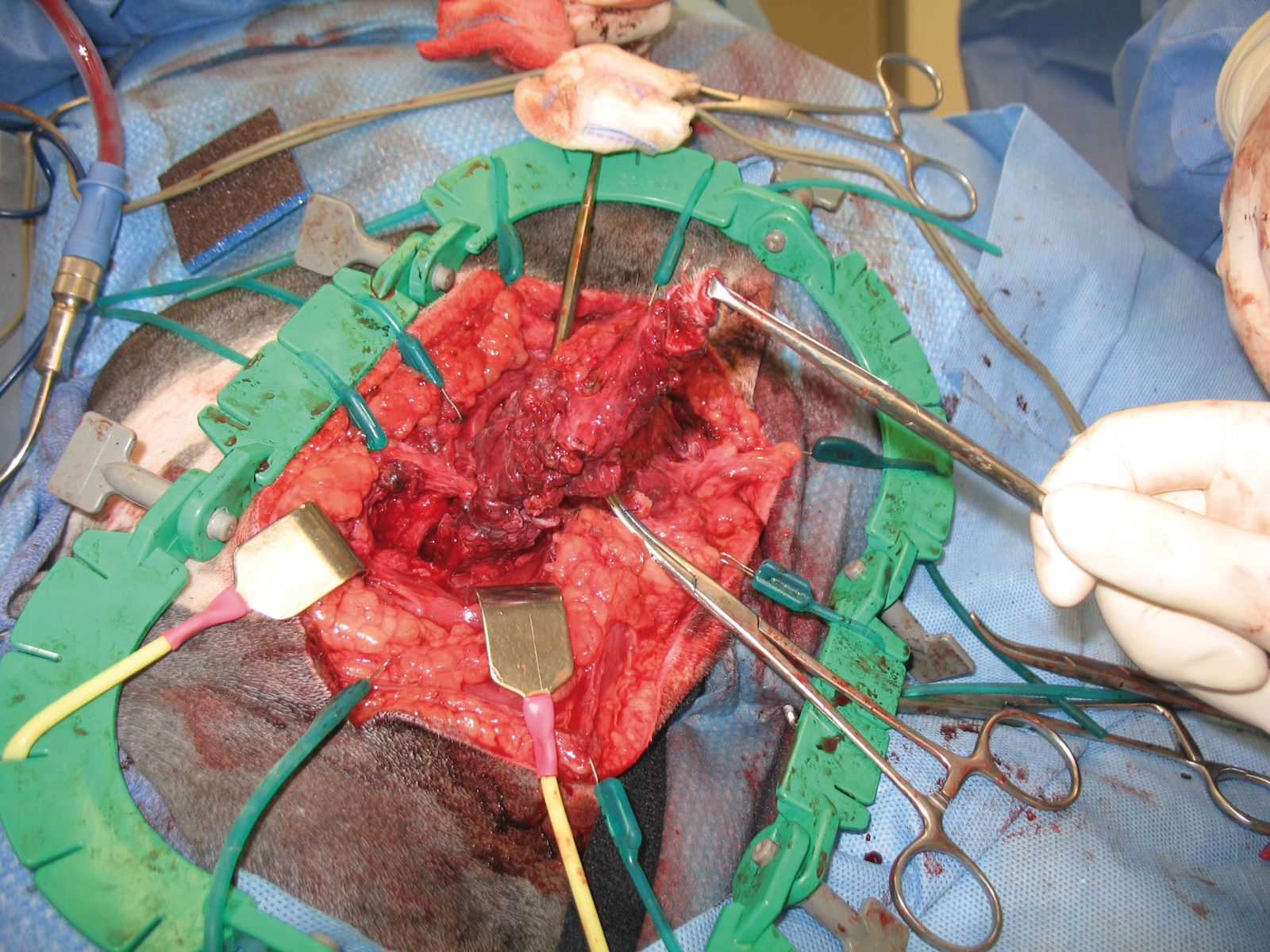

Vor dem chirurgischen Eingriff erfolgt zunächst eine aseptische Vorbereitung eines ausgedehnten Areals, da der Verlauf des Wundkanals (bzw. der Wundkanäle) im tieferen Gewebe abweichen kann. Der Chirurg sollte zudem darauf vorbereitet sein, je nach Indikation auch eine Eröffnung des Abdomens oder des Thorax vornehmen zu müssen. Eintritts- und Austrittswunden werden freigelegt und eröffnet, das darunterliegende Gewebe visuell begutachtet und Wundkanäle bis an ihre tiefste Stelle sondiert bzw. exploriert, wobei geschädigtes Gewebe im gesamten Verlauf des Wundkanals debridiert wird (Abbildung 3) [2]. Bei Opfern von Bisswunden kann man in der Regel eine Klemme in eine Wundöffnung einführen und die Spitze der Klemme aufgrund der Avulsion der Haut und der dadurch bedingten Hohlraumbildung an mehreren anderen Stellen wieder ausführen (Abbildung 3a). Bei multiplen Bisswunden in einem Areal kann eine längere Inzision gesetzt werden, um einen gemeinsamen Zugang zum tieferen Gewebe sämtlicher Bisswunden zu erhalten.

Zur Unterstützung und zur Orientierung der Inzision kann ein Instrument oder ein Gummischlauch in den Wundkanal eingeführt werden. Häufig findet man in diesen Fällen zunehmend umfangreichere Gewebeschädigungen, je weiter man dem Wundkanal in die Tiefe folgt (Abbildung 3). Gewebewände, die verschiedene Hohlräume trennen, sollten eröffnet und eindeutig nekrotisches Gewebe konsequent reseziert werden, und zwar unabhängig davon, wie sehr der Tierarzt bestrebt ist, Gewebe zu retten. Das Zurücklassen geschädigten Gewebes hält das Entzündungsgeschehen aufrecht, blockiert die Bildung von Granulationsgewebe und erhöht das Infektionsrisiko. Anzeichen für eine Nekrose sind eine abweichende Färbung und eine abnorme Konsistenz (trockenes nekrotisches Gewebe ist dunkel bis schwarz und lederartig; feuchtes nekrotisches Gewebe ist gelb/grau/weiß und schleimig) sowie eine ausbleibende Blutung bei Inzision (wenn davon auszugehen ist, dass der Patient weder hypothermisch noch hypovolämisch ist). Das Debridement wird fortgesetzt, bis vitales, lebensfähiges Gewebe erreicht ist. Tabelle 1 enthält Richtlinien für das Debridement von Gewebe mit unklarer Viabilität.

| „Im Zweifel exzidieren“, wenn: | „Im Zweifel nicht exzidieren“, wenn: |

| Exzision nicht lebensbedrohlich | Exzision lebensbedrohlich |

| Und | Oder |

| Es gibt nur eine Möglichkeit für einen Zugang zum Gewebe und dessen Beurteilung | Es gibt mehrere Möglichkeiten für einen Zugang zum Gewebe und dessen Beurteilung |

| Und/oder | Und |

| Es gibt ausreichend residuales Gewebe | Das Gewebe wird für den späteren Wundverschluss wertvoll sein |

| Beispiele – Geschädigtes Muskelgewebe tief in einer Wunde, Schädigung von Milz, Jejunum, Leberlappen oder Lungenlappen | Beispiele – Schädigung der einzigen arbeitenden Niere, geschädigte Haut in distalen Gliedmaßenabschnitten, wo nur wenig Haut für einen Wundverschluss zur Verfügung steht |

* Unklare Viabilität bedeutet, dass nicht zu erkennen ist, ob das Gewebe überleben wird, d. h., es gibt einige Anzeichen für Viabilität aber auch einige Anzeichen für ein Absterben. Eindeutig nekrotisches Gewebe sollte immer entfernt werden.

Das Debridement wird gefolgt von einer gründlichen Lavage mit einem Druck von 7-8 psi (0,48-0,55 bar), die das Entfernen von Debris und Bakterien maximiert und gleichzeitig die Entstehung von Gewebeschäden minimiert (Abbildung 4). Bei fragilen Organen darf jedoch keine Drucklavage eingesetzt werden. Die Lavage von Bauch- und Brusthöhle erfolgt ausschließlich mit physiologischer Kochsalzlösung, während zur Spülung von Unterhautgewebe und Muskeln auch antiseptische Lösungen (keine Händedesinfektionslösungen) eingesetzt werden können. Geeignet sind Chlorhexidinlösung 0,05 % (z. B. 25 ml 2 %iges Chlorhexidin + 975 ml Lösungsmittel) oder Povidoniodlösung 0,1 bis 1,0 % (z. B. 10 ml einer 10 %-igen Povidoniodlösung + 990 ml Lösungsmittel für die 0,1 %ige Lösung oder 100 ml einer 10 %igen Povidoniodlösung + 900 ml Lösungsmittel für die 1 %ige Lösung).

Die debridierte Wunde wird offen gelassen und nach dem Prinzip der feuchten Wundheilung behandelt [10] je nach Indikation mit mehrfach wiederholtem Debridement und wiederholter Lavage. Geschlossen wird die Wunde erst dann, wenn der behandelnde Tierarzt sich davon überzeugt hat, dass sie frei ist von Kontaminanten, nekrotischem Gewebe und geschädigtem Gewebe, das später nekrotisieren könnte. Muss eine Wunde vor dem Erfüllen dieser Kriterien geschlossen werden, sollte immer eine Drainage (vorzugsweise eine geschlossene Drainage mit aktiver Absaugung) gelegt und die Wunde mit einem Verband abgedeckt werden [11]. Neben der eigentlichen Wundversorgung umfasst die postoperative Nachsorge je nach Indikation auch eine unterstützende Flüssigkeitstherapie, die Gabe von Analgetika und nicht zuletzt eine optimale Ernährung mit einer Rekonvaleszenz-Diätnahrung zur gezielten diätetischen Unterstützung des Heilungsprozesses. Bei hochgradig beeinträchtigten Patienten sollte während der Anästhesie für die Wundbehandlung gleichzeitig das Legen einer Ernährungssonde in Betracht gezogen werden, um eine bedarfsgerechte Ernährung während der Erholungsphase sicherzustellen.

Bei oberflächlichen und/oder geringgradigen, das Abdomen nicht penetrierenden Verletzungen kann beim Debridement und bei der Lavage ein etwas konservativeres Vorgehen in Betracht gezogen werden [12] [13]. So können zum Beispiel Schädigungen durch einzelne, nicht um ihre Querachse rotierende und sich nicht deformierende Projektile, die lediglich Haut- und Muskelgewebe durchdringen, ausschließlich auf den permanenten Schusskanal beschränkt bleiben, da diese elastischen Gewebe sehr viel Kavitationsenergie kompensieren können. Ähnliche Effekte können auch bei der Penetration eines scharfen, glatten, sauberen Fremdkörpers entstehen.

Verletzungen von Bauch- oder Brusthöhle

- Es besteht ein hohes Risiko intestinaler Schäden.

- Eine unbehandelte intestinale Perforation ist lebensbedrohlich, und klinische Symptome treten unter Umständen erst dann auf, wenn sich bereits eine septische Peritonitis und eine Septikämie entwickelt haben.

- Negative Testergebnisse können innere Verletzungen nicht ausschließen (siehe oben).

- Der Darm ist ständig in Bewegung, so dass eine Darmverletzung durch simples Verfolgen des Wundkanals von außen durch die Körperwand nicht immer zuverlässig zu finden ist.

Bei penetrierenden Verletzungen am Thorax erfolgen eine Öffnung, ein Debridement, eine Lavage und eine Exploration wie bei jeder anderen Wunde. Der Chirurg muss jedoch damit rechnen, dass er im Rahmen dieser Maßnahmen in die Brusthöhle des Patienten vorstößt. Anders als bei der abdominalen Penetration ist eine vollständige chirurgische Exploration der Brusthöhle aus folgenden Gründen kein routinemäßiger Standard:

- Aufgrund der schützenden Rippen haben es nicht im richtigen Winkel ausgerichtete penetrierende Objekte schwer, in die Brusthöhle einzudringen.

- Aufgrund ihrer Elastizität ist die Lunge weniger anfällig für Penetrationsschäden und damit verbundene kollaterale Schäden.

- Die Lungen sind nicht von Bakterien besiedelt.

Entfernung penetrierender Objekte

Einsatz von Antibiotika

TBei diesen Patienten stellt sich stets die Frage: Sind Antibiotika bei allen penetrierenden Verletzungen angezeigt? Penetrierende Wunden sind immer mit Bakterien und Debris kontaminiert, und das Infektionsrisiko steigt mit dem Ausmaß der Gewebeschädigung und dem Grad der Einschränkung der Gefäßversorgung. Antibiotika werden meist im Rahmen des chirurgischen Eingriffes verabreicht, ein sorgfältiges Debridement und eine gründliche Lavage sind jedoch ganz entscheidende Faktoren für die Senkung des Risikos der Umwandlung einerKontamination in eine Infektion, mit anderen Worten: Antibiotika können eine gute lokale Wundversorgung nicht ersetzen [3] [20]! Bei oberflächlichen, minimal kontaminierten und auf chirurgischem Weg gereinigten Wunden können Antibiotika postoperativ abgesetzt werden [3] [19]. Eindeutig angezeigt sind postoperative Antibiotika jedoch bei Patienten mit ausgedehnter Gewebeschädigung, offenen Gelenken oder Frakturen, Knochenverletzungen, SIRS, eingeschränkter Immunfunktion oder bereits herrschender Infektion [1] [2] [19] [21]. Bei Patienten zwischen diesen beiden Gruppen ist die Entscheidung weniger klar und muss auf individueller Basis getroffen werden. Dabei muss stets die Vermeidung eines unnötigen Einsatzes von Antibiotika im Fokus stehen, insbesondere im Hinblick auf die Problematik der Entstehung multiresistenter Keime. Bei Patienten mit infizierten Wunden basiert die Wahl des Antibiotikums letztlich auf den Ergebnissen aerober und anaerober Kulturen. Die aussagekräftigsten Ergebnisse erhält man durch die Kultur einer Gewebeprobe aus der Tiefe der Wunde, nicht ganz so zuverlässig sind die Ergebnisse einer Kultur purulenten Materials, und noch weniger wünschenswert ist die Kultur von Probenmaterial der Wundoberfläche, da hier mit zahlreichen Oberflächenkontaminanten zu rechnen ist.

Schlussfolgerung

Wichtig für eine sorgfältige und erfolgreiche Behandlung penetrierender Verletzungen ist die Berücksichtigung des sogenannten „Eisbergeffektes“. Ein frühzeitiges, vorbeugendes Debridement mit anschließender Lavage penetrierender Wunden verhindert die Entwicklung eines SIRS oder einer Sepsis einige Tage nach Eintritt der Verletzung. Kann eine Penetration der Bauchhöhle nicht ausgeschlossen werden, sollte aufgrund der Gefahr einer intestinalen Perforation stets eine abdominale Exploration durchgeführt werden.

Bonnie Campbell

DVM, PhD, Dip. ACVS

Vereinigte Staaten von Amerika

Dr. Campbell approbierte (DVM) und promovierte (PhD) an der Cornell University, absolvierte eine Residency im Bereich Kleintierchirurgie an der University of Wisconsin und ist Diplomate des American College of Veterinary Surgeons. Zurzeit ist Dr. Campbell Clinical Associate Professor of Small Animal Soft Tissue Surgery an der Washington State University, mit besonderem klinischem Interesse für die Bereiche Wundmanagement und wiederherstellende Chirurgie. Dr. Campbell gibt Fortbildungen auf nationaler und internationaler Ebene und ist Präsidentin der Society of Veterinary Soft Tissue Surgery sowie der Veterinary Wound Management Society.

Literatur

- Morgan M, Palmer J. Dog bites. Brit Med J 2008;334:413-417.

- Campbell BG. Surgical treatment for bite wounds. Clin Brief 2013;11:25-28.

- Pavletic MM, Trout NJ. Bullet, bite, and burn wounds in dogs and cats. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2006;36:873-893.

- Holt DE, Griffin GM. Bite wounds in dogs and cats. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2000;30:669-679, viii.

- Shamir MH, Leisner S, Klement E, et al. Dog bite wounds in dogs and cats: a retrospective study of 196 cases. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med 2002;49:107-112.

- Griffin GM, Holt DE. Dog-bite wounds: bacteriology and treatment outcome in 37 cases.J Am Anim Hosp Assoc 2001;37:453-460.

- Risselada M, de Rooster H, Taeymans O, et al. Penetrating injuries in dogs and cats. A study of 16 cases. Vet Comp Orthop Traumatol 2008;21:434- 439.

- Scheepens ET, Peeters ME, L’Eplattenier HF, et al. Thoracic bite trauma in dogs: a comparison of clinical and radiological parameters with surgical results. J Small Anim Pract 2006;47:721-726.

- Jordan CJ, Halfacree ZJ, Tivers MS. Airway injury associated with cervical bite wounds in dogs and cats: 56 cases. Vet Comp Orthop Traumatol 2013;26:89-93.

- Campbell BG. Dressings, bandages, and splints for wound management in dogs and cats. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2006;36:759-791.

- Campbell BG. Bandages and drains. In: Tobias KM, Johnston SA (eds). Veterinary Surgery: Small Animal (1st ed) St. Louis: Elsevier, 2012;221-230.

- Tosti R, Rehman S. Surgical management principles of gunshot-related fractures. Orthop Clin North Am 2013;44:529-540.

- Fullington RJ, Otto CM. Characteristics and management of gunshot wounds in dogs and cats: 84 cases (1986-1995). J Am Vet Med Assoc 1997;210:658- 662.

- Lisciandro GR. Abdominal and thoracic focused assessment with sonography for trauma, triage, and monitoring in small animals. J Vet Emerg Crit Care 2011;21:104-122.

- Kirby BM. Peritoneum and retroperitoneum. In: Tobias KM, Johnston SA (eds). Veterinary Surgery: Small Animal (1st ed) St. Louis: Elsevier, 2012;1391-1423.

- Bartels KE, Staie EL, Cohen RE. Corrosion potential of steel bird shot in dogs. J Am Vet Med Assoc 1991;199:856-863.

- Barry SL, Lafuente MP, Martinez SA. Arthropathy caused by a lead bullet in a dog. J Am Vet Med Assoc 2008;232:886-888.

- Khanna C, Boermans HJ, Woods P, et al. Lead toxicosis and changes in the blood lead concentration of dogs exposed to dust containing high levels of lead. Can Vet J 1992;33:815-817.

- Morgan RV. Lead poisoning in small companion animals: an update (1987-1992). Vet Hum Toxicol 1994;36:18-22.

- Brown DC. Wound infections and antimicrobial use. In: Tobias KM, Johnston SA (eds). Veterinary Surgery: Small Animal (1st ed) St. Louis: Elsevier, 2012;135-139.

- Nicholson M, Beal M, Shofer F, et al. Epidemiologic evaluation of postoperative wound infection in clean-contaminated wounds: A retrospective study of 239 dogs and cats. Vet Surg 2002;31:577-581.

- Gall TT, Monnet E. Evaluation of fluid pressures of common wound-flushing techniques. Am J Vet Res 2010;71:1384-1386.

Andere Artikel in dieser Ausgabe

Auf sozialen Medien teilen