Wundmanagement 1 – Notfallmanagement offener Frakturen

Geschrieben von James Roush

Unter einer offenen Fraktur versteht man einen frakturierten Knochen, der infolge einer offenen Verletzung des den Knochen umgebenden Weichteilgewebes einer Kontamination aus der Umwelt ausgesetzt ist.

Kernaussagen

Jede Fraktur mit Hautwunde im selben Krpersegment sollte als eine offene Fraktur mit erhhtem Risiko fr eine sptere Infektion betrachtet werden.

Offene Frakturwunden sollten immer als Notflle behandelt werden, whrend eine sofortige rigide Stabilisierung der eigentlichen Fraktur keine Notfallmanahme ist.

Bei jedem Patienten mit Trauma nach Verkehrsunfall sollten mindestens folgende diagnostische Manahmen durchgefhrt werden, um potenzielle Co-Morbiditten zu beurteilen: Rntgenaufnahmen von Thorax und Abdomen, groes Blutbild, Serumchemie, EKG, Pulsoximetrie und Blutdruckmessungen.

Whrend der Untersuchung und Stabilisierung des Patienten sollten die Wunden mit sterilen Wundauflagen abgedeckt sein, um sie vor Infektionen mit nosokomialen Erregern zu schtzen. Breitspektrumantibiotika sollten so frh wie mglich verabreicht werden.

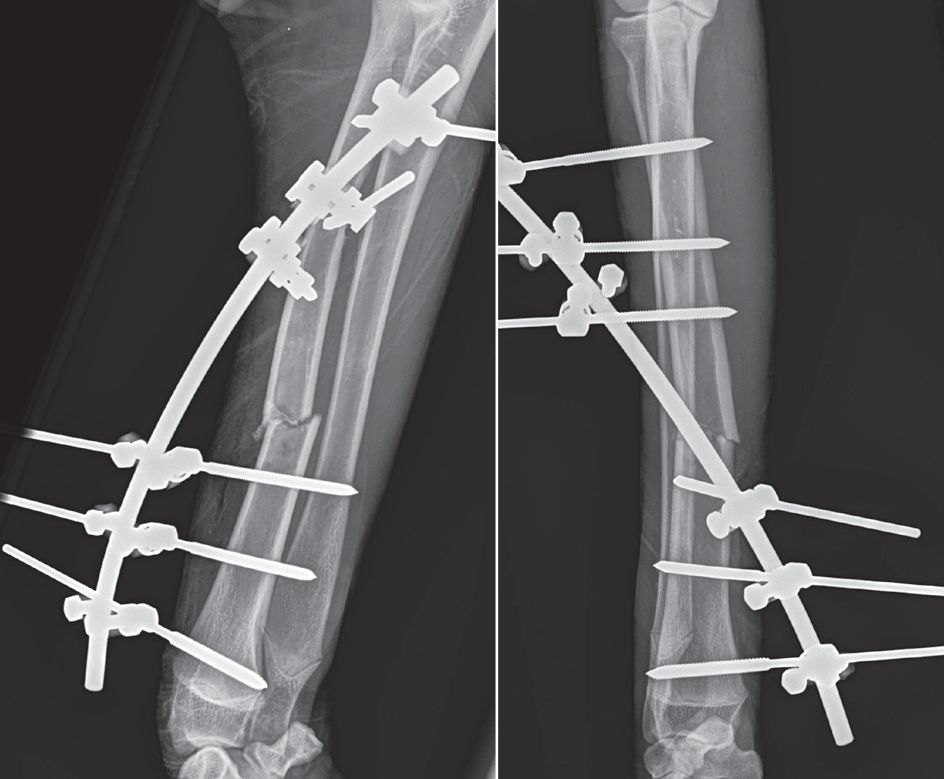

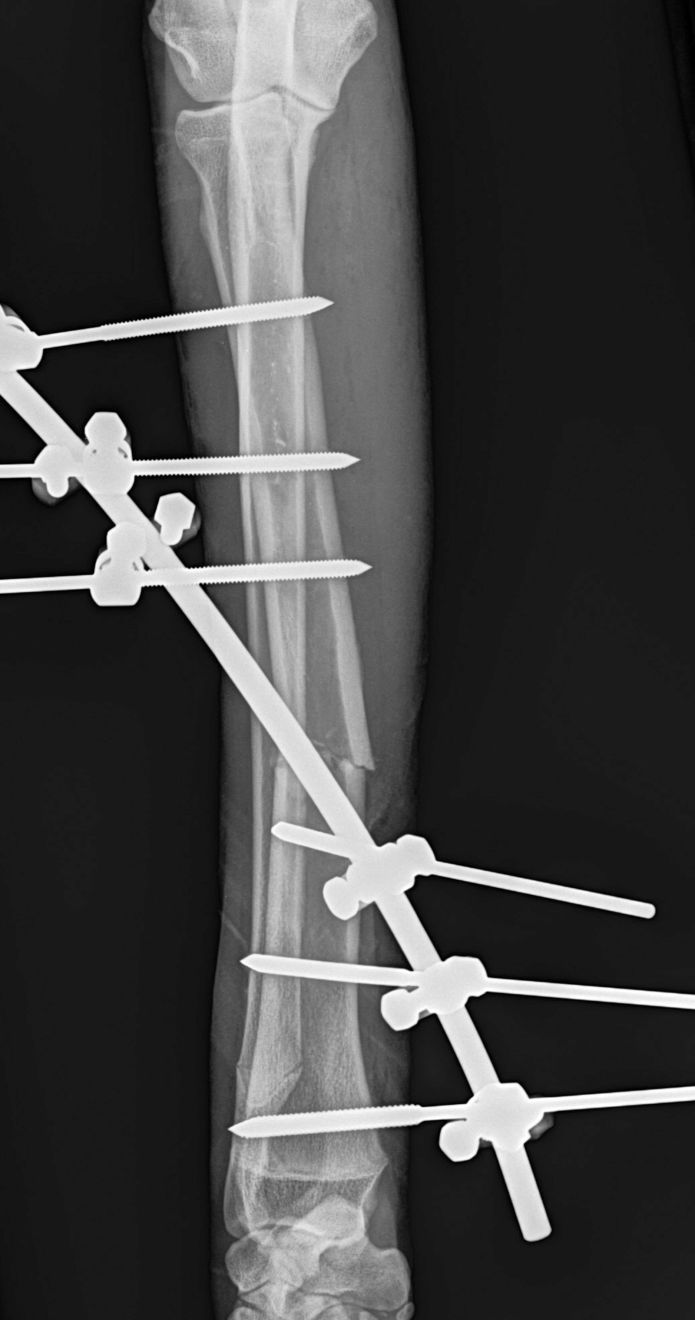

Externe Knochenfixatoren (Fixateur externe) ermglichen einen Zugang zu offenen Wunden bei ununterbrochener rigider Fixation und erhalten so die Blutversorgung des Knochens bei minimaler Weichteilgewebeverletzung.

Einleitung

Unter einer offenen Fraktur versteht man einen frakturierten Knochen, der infolge einer offenen Verletzung des den Knochen umgebenden Weichteilgewebes einer Kontamination aus der Umwelt ausgesetzt ist. Im weiteren Sinne sollte man also immer von einer offenen Fraktur ausgehen, wenn an einer Gliedmaße oder in einem Körpersegment mit einer Fraktur auch eine Hautwunde vorhanden ist, und zwar unabhängig davon, ob es Anzeichen dafür gibt, dass die Fraktur mit der Umwelt kommuniziert oder nicht. Einer Studie zufolge treten offene Frakturen bei 16,7 % aller traumatischen Frakturen bei Hunden und Katzen auf, wobei Verkehrsunfälle, ein jüngeres Alter, ein höheres Körpergewicht und Trümmerfrakturen Faktoren sind, die die Wahrscheinlichkeit einer offenen Fraktur erhöhen [1].

Die richtige Behandlung offener Frakturen erfordert die Berücksichtigung zweier zentraler Faktoren:

- Der Grad der zukünftigen Morbidität nach Fixation offener Frakturen steht oft in direktem Zusammenhang mit dem initialen Notfallmanagement der Fraktur.

- Offene Frakturen sind einzigartige Herausforderungen für den praktischen Chirurgen, da zahlreiche zusätzliche Überlegungen zur Frakturfixation, zum Wundverschluss und zur Wundpflege angestellt werden.

Offene Frakturen sind oft die Folge von Traumata durch Verkehrsunfälle oder extreme Ereignisse mit hoher Energieeinwirkung. Solche Traumata können zu signifikanten Co-Morbiditäten führen, die bei Diagnose und Therapie ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Das initiale Management von Patienten mit offenen Frakturen ist nicht nur wichtig für eine Begrenzung oder Vermeidung zukünftiger Morbiditäten, sondern auch ganz entscheidend für eine Minimierung der Behandlungskosten und der Heilungsdauer und nicht zuletzt auch für das erreichbare Ausmaß der funktionellen Wiederherstellung des Patienten.

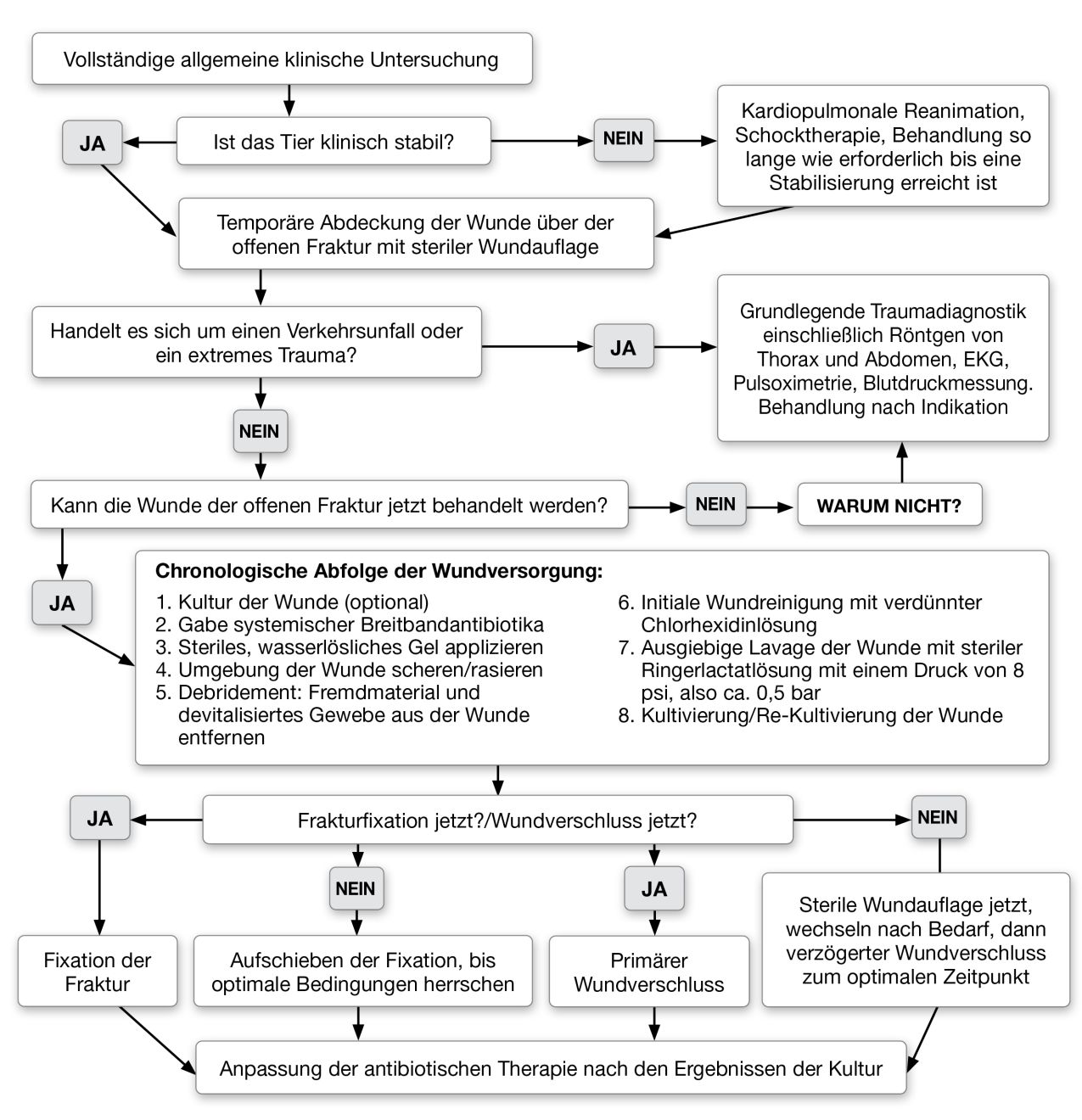

Insbesondere bei der Behandlung offener Frakturen sollten sich Tierärzte deshalb strikt an die etablierten Prinzipien des Frakturmanagements halten und nicht versuchen, das Prozedere abzukürzen, um Zeit, Kosten oder Mühen zu sparen. Postoperative Osteomyelitiden oder ausbleibende Frakturheilungen sind nahezu immer das Ergebnis von Kompromissen bei der initialen Wund- und Frakturversorgung. Abbildung 1 zeigt einen hilfreichen Algorithmus für das Management von Patienten mit offenen Frakturen.

Untersuchung und Beurteilung des Patienten

Offene Frakturen sollten immer als Notfälle behandelt werden, während der frakturierte Knochen selbst in der Regel keiner notfallmäßigen Fixation bedarf. Aber natürlich steht auch bei einem Patienten mit offenen Frakturen die Behandlung von lebensbedrohlicheren Verletzungen und schwerwiegenden Co-Morbiditäten eindeutig im Vordergrund. Die erste und wichtigste Maßnahme bei der Diagnose und Behandlung offener Frakturen ist deshalb eine sorgfältige Beurteilung des Patienten insgesamt zur Klärung der Frage, ob zusätzliche systemische Anomalien vorliegen und therapeutisch angegangen werden müssen. Tiere mit offenen Frakturen infolge eines Traumas sollten immer sorgfältig auf okkulte Verletzungen des Thorax und des Abdomens untersucht werden und zudem einer vollständigen neurologischen Untersuchung unterzogen werden, um vorbestehende neurologische Dysfunktionen und zusätzliche neurologische Verletzungen auszuschließen. Laut einer Studie hatten 57 % der untersuchten Hunde mit Skelettverletzungen röntgenologische, elektrokardiographische oder andere Hinweise auf ein thorakales Trauma, einschließlich Lungenkontusion, Myokardkontusion, Pneumothorax oder Zwerchfellhernie [2], aber nur 21 % der Hunde zeigten entsprechende klinische Symptome einer Thoraxverletzung. Bei Tieren mit einem Trauma durch einen Verkehrsunfall oder andere extreme Traumata, die ausreichend stark sind, um Frakturen langer Röhrenknochen zu verursachen, sollten in jedem Fall mindestens folgende diagnostische Maßnahmen durchgeführt werden: Röntgenaufnahmen von Thorax und Abdomen, großes Blutbild, Serumchemie, Blutdruckmessungen, Pulsoximetrie und EKG. Da posttraumatische Arrhythmien unter Umständen erst 48-72 Stunden nach dem traumatischen Ereignis auftreten, sollten anfangs physiologische EKGs über einen Zeitraum von 72 Stunden nach dem Trauma in Intervallen von 12 Stunden wiederholt werden. Bei Patienten mit bereits initial vorhandenen oder später auftretenden Arrhythmien oder anderen systemischen Traumata sollten zunächst jegliche lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt werden und die Fixation der Frakturen verschoben werden, bis sich der Zustand stabilisiert hat. Zusätzlich muss der neurologische Status des Traumapatienten beurteilt werden, um Verletzungen des Zentralnervensystems und weitere frakturassoziierte periphere neurologische Schäden auszuschließen. Urologische Verletzungen treten häufig bei Patienten mit Becken-oder Femurfrakturen auf und können zu Hyperkaliämie und Urämie führen, bevor die ursächliche Verletzung entdeckt wird. Insbesondere bei festliegenden Patienten sollte der Harnabsatz deshalb in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden.Initiale Behandlung offener Frakturen

Zwei Aspekte stehen beim richtigen initialen Management der eigentlichen Fraktur im Vordergrund. Der erste ist der „Grad“ der Fraktur. Offene Frakturen werden bei veterinärmedizinischen Patienten im Allgemeinen von Grad I bis Grad III klassifiziert (Tabelle 1). Ziel dieser Unterteilung ist es, das Risiko einer erhöhten Morbidität oder postoperativer Infektionen besser vorhersagen zu können. In der Veterinärmedizin gibt es jedoch nur sehr spärliche Evidenzen für eine Effizienz dieser Gradeinteilung offener Frakturen. In der Vergangenheit wurden offene Frakturen I. Grades in der Veterinärmedizin fälschlicherweise als Frakturen beschrieben, bei denen der Knochen „von innen penetriert“. Dabei handelt es sich jedoch um eine Differenzierung, die ein bestimmtes traumatisches Dislozierungsmuster impliziert, das durch eine einfache Adspektion der Fraktur und der Wunde nach Eintritt der Verletzung nicht sicher bestätigt werden kann. Tierärzte und die zukünftige veterinärmedizinische Literatur sollten diese Vermutungen über die Abfolge von Traumata vermeiden. Einige Autoren unterteilen offene Frakturen III. Grades in drei Subtypen [3], in der gegenwärtig verfügbaren Literatur wird eine Unterklassifizierung zu therapeutischen Zwecken aber nicht durch entsprechende Nachweise etwaiger verbesserter Frakturbehandlungsergebnisse gestützt.

| Grad I | Offene Fraktur mit Wunde < 1 cm Durchmesser. Oft handelt es sich um einfache Frakturen mit minimalem Weichteilgewebetrauma. |

| Grad II | Offene Fraktur mit Hautwunde > 1 cm Durchmesser, aber ohne ausgedehntes Weichteilgewebetrauma oder Trümmerung. |

| Grad III | Ausgedehnte offene Trümmerfraktur mit hochgradigem Weichteilgewebetrauma und Hautwunde > 1 cm Durchmesser. Sämtliche Frakturen durch Projektile gelten als Grad-III-Frakturen. |

Der zweite und noch wichtigere Aspekt beim Management offener Frakturen ist die Berücksichtigung von Art und Dauer der mikrobiellen Kontamination. Als „goldene Periode“ für den Wundverschluss wird oft der Zeitraum von sechs bis maximal zwölf Stunden nach Eintritt der Verletzung angegeben. Unter realen Bedingungen ist diese „goldene Periode“ aber nicht so streng auf die Zeitdauer begrenzt, sondern richtet sich vielmehr nach dem Grad der Kontamination oder Infektion, der sich bis zum Zeitpunkt des Debridements und des Wundverschlusses entwickelt hat. Innerhalb der ersten sechs bis zwölf Stunden können kontaminierte Wunden einschließlich Wunden, die mit Frakturen kommunizieren, durch ein wirksames chirurgisches Debridement mit anschließender Lavage in „reine“ Wunden umgewandelt werden. Solche Wunden können anschließend primär verschlossen werden. Dadurch sinken sowohl die Zeitdauer bis zur vollständigen Wundheilung als auch die Kosten der Wundversorgung. Nach Ablauf der ersten zwölf Stunden werden die meisten Wunden unabhängig von ihrem Kontaminationsgrad auf die gleiche Weise debridiert und gespült, dann aber entweder über einer chirurgischen Drainage verschlossen oder für einen verzögerten bzw. aufgeschobenen Wundverschluss zunächst offen gelassen. Die Entscheidung pro oder kontra Wundverschluss sollte im Idealfall auf dem Ergebnis der perioperativen Untersuchung eines Gram-gefärbten Ausstriches einer vor dem Debridement bzw. der Lavage gewonnenen Probe aus der Wunde basieren. Im Ausstrich sichtbare Bakterien weisen auf eine wahrscheinliche Infektion der Wunde mit mehr als 1X105 Bakterien/mm2 hin. Solche Wunden sollten zunächst als offene Wunden behandelt werden, bis eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine komplikationsfreie Heilung mit den chirurgischen Techniken eines verzögerten Wundverschlusses erreicht werden kann.

Bei allen Patienten sollte eine offene Wunde im Rahmen der initialen Beurteilung so schnell wie möglich mit einer sterilen Wundabdeckung geschützt werden. Proben für eine aerobe und anaerobe Kultur werden zum Zeitpunkt der Vorstellung des Patienten idealerweise auf Höhe des frakturierten Knochens genommen. Eine randomisierte Prospektivstudie kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass nur 18 % aller Infektionen offener Frakturen durch Bakterien verursacht werden, die auch bei der initialen Kultur nachgewiesen wurden [4]. In einer weiteren Studie über bakterielle Kontaminationen bei 110 Hunden mit Frakturen zeigten 72,7 % der Probanden mit offenen Frakturen positive Kulturen für aerobe und/oder anaerobe Mikroorganismen [5]. Systemische Breitspektrumantibiotika (siehe unten) sollten unmittelbar nach der ersten Wundkultur in geeigneter Dosierung verabreicht werden. Die Wundversorgung sollte grundsätzlich in einer aseptischen Umgebung stattfinden, z. B. in einem geeigneten Operationsraum, und das behandelnde Personal sollte sich streng an aseptische Protokolle halten, um das Risiko iatrogener Kontaminationen so gering wie möglich zu halten. Sobald der Patient als systemisch stabil betrachtet werden kann, wird der Bereich der Wunde unabhängig vom Grad der offenen Fraktur weitläufig geschoren bzw. rasiert. Anschließend wird die Wunde mit Hilfe chirurgischer antiseptischer Seifen von grobem Debris gereinigt, und im Rahmen eines sorgfältigen Debridements wird sämtliches sichtbar geschädigtes oder nekrotisches Weichteilgewebe entfernt (Abbildung 2). Zur Minderung der Gefahr einer iatrogenen Wundkontamination kann die Wunde vor der Rasur mit einem sterilen, wasserlöslichen Gleitmittel gefüllt werden. Isolierte Knochenfragmente ohne anhaftendes Weichteilgewebe werden entfernt. Nach dem Debridement wird eine initiale Reinigung mit verdünnter Chlorhexidinglukonatlösung empfohlen [3].

Debridierte und gereinigte Wunden sollten anschließend ausgiebig mit steriler Ringerlactatlösung oder ähnlichen sterilen isotonischen Lösungen gespült werden. Lavagevolumina von drei bis fünf Litern einer isotonischen Lösung für eine Wunde mit einem Durchmesser von 1 cm sind dabei keinesfalls übertrieben. Wichtig ist ein angemessen hoher Lavagedruck von 7-8 psi (pounds per square inch), also etwa 0,5 bar, um eine effektive Loslösung von am Gewebe adhärierenden Bakterien zu gewährleisten bei gleichzeitig maximaler Schonung des an die Wunde angrenzenden gesunden Gewebes. Erreicht wird der optimale Druck entweder mit einem kommerziellen chirurgischen Lavagesystem oder durch kräftiges Spülen der Wunde mit Hilfe einer mit einer 60 ml-Spritze gekoppelten 19G-Kanüle. Beide Methoden gewährleisten einen Lavagedruck von ca. 8 psi (0,5 bar), der etwa der Adhärenzkraft von Bakterien an Wundoberflächen entspricht. Höhere Lavagedrücke sind nicht zu empfehlen, da sie für gesundes Gewebe schädlich sind. Ein Zusatz von Antibiotika oder Antiseptika zu Lavagelösungen ist nicht erforderlich und kann sich schädlich auf gesunde zelluläre Elemente des Gewebes auswirken. Eine 0,05 %-ige Chlorhexidinlösung hat jedoch nachweislich eine antibakterielle Wirkung ohne schädliche Gewebereaktionen [6].

Reinigung, Debridement und Lavage sollten stets die gesamte Tiefe der Wunde erfassen, bis hinunter zur eigentlichen Frakturstelle. Nach ausgiebiger Lavage der Wunde sollten erneut Proben für die aerobe und anaerobe Kultur entnommen werden, um die zum Zeitpunkt des Wundverschlusses noch vorhandene mikrobielle Population zu beurteilen und gezielt behandeln zu können. An dieser Stelle muss der behandelnde Tierarzt die Viabilität des Gewebes und den Grad der Kontamination beurteilen und dann eine von drei Optionen für die weitere Versorgung der Wunde wählen: Primärer Wundverschluss, Wundverschluss mit geschlossener, steril gehaltener chirurgischer Drainage oder offene Wundbehandlung mit sterilen Wundauflagen, bis ein Wundverschluss zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden kann oder eine sekundäre Wundheilung eintritt.

Behandlung mit Breitspektrumantibiotika

Vorübergehende und endgültige Frakturstabilisierung

Offene Frakturen erfordern keine unmittelbare endgültige Stabilisierung, wenn eine adäquate notfallmäßige Wundversorgung durchgeführt wurde. Die endgültige rigide Frakturstabilisierung sollte erst dann erfolgen, wenn der Patient aus klinischer Sicht ausreichend stabilisiert ist, ein erfahrener orthopädischer Chirurg bereit steht und sämtliche potenziell benötigten Instrumente für die Fixation unmittelbar verfügbar sind.

Eine temporäre Fixation offener Frakturen dient in erster Linie der Verbesserung des Wohlbefindens des Patienten, einer Minimierung lokaler Weichteilgewebeschwellungen sowie der Verhinderung weiterer Weichteilgewebeverletzungen. Frakturen im Bereich der distalen Extremitätenabschnitte haben eine geringe Weichteilgewebeabdeckung, und geschlossene Frakturen in diesen Bereichen können sich ohne unterstützende Stabilisierung in offene Frakturen verwandeln oder einer zusätzlichen Trümmerung unterliegen. Analgetika (vorzugsweise Opioidagonisten wie Morphin) sollten verabreicht werden, um das Wohlbefinden des Patienten zu verbessern.

Proximal des Ellbogen- oder Kniegelenks gelegene Frakturen sind allein mit Hilfe einer externen Schienung nur sehr schwer zu stabilisieren. Betroffene Patienten sollten zunächst Käfigruhe ohne Schienung erhalten und bis zur endgültigen Frakturfixation analgetisch behandelt werden. Frakturen distal der Ellbogen- oder Kniegelenke werden bis zur endgültigen Fixation oder bis zum Transport in eine Überweisungsklinik extern stabilisiert. Die externe Stabilisierung erfolgt entweder mit einem Robert-Jones-Verband oder einem modifizierten Robert-Jones-Verband mit integrierter, formbarer seitlicher Fiberglasschiene. Wundauflagen bei Frakturen mit Wunden, die nach dem Debridement offen gelassen werden, sollten immer steril sein und auf aseptische Weise angelegt werden. Eine externe Stabilisierung sollte immer das unmittelbar proximal der Fraktur gelegene Gelenk immobilisieren und sich distal bis zu den Zehen erstrecken.

Endgültige Fixation offener Frakturen

Offene Frakturen mit exponierten Wunden sollten nicht über längere Zeiträume mit einer externen Stabilisierung behandelt werden, da die für eine adäquate Wundversorgung unabdingbaren häufigen Verbandswechsel hohe Kosten, Unannehmlichkeiten und Kontaminationsrisiken mit sich bringen. Die endgültige und starre Fixation offener Frakturen erfolgt nach grundlegenden Prinzipien der Osteosynthese. Dabei sind insbesondere die folgenden Punkte zu berücksichtigen:

- Sorgfältige präoperative Planung anhand einer Beurteilung der Fraktur mit Hilfe orthogonaler Röntgenaufnahmen oder durch eine Computertomographie

- Lokale Verfügbarkeit chirurgischer Expertise, Erfahrung und technischer Ausrüstung für die Behandlung der im Einzelfall vorliegenden Fraktur

- Spezielle Überlegungen zum individuellen Patienten, wie z. B. Temperament des Tieres, Möglichkeiten einer räumlichen Begrenzung und zu erwartende Besitzercompliance

Schlussfolgerungen

Potenzielle Komplikationen offener Frakturen sind oberflächliche Wundinfektionen, Wunddehiszenzen, eine akute oder chronische Osteomyelitis und eine verzögerte oder ausbleibende Frakturheilung. Trotz intensiver Literaturrecherche nach retrospektiven oder prospektiven Studien zu Infektionsraten bei Hunden mit offenen Frakturen gelang es dem Autor nicht, entsprechende Berichte mit ausreichend großen Fallserien aus den vergangenen zwei Jahrzehnten zu finden. Auch in der Humanmedizin findet man kaum aktuelle Berichte über breit angelegte Fallserien zu Infektionsraten nach offenen Frakturen, sondern allenfalls weniger umfangreiche und auf bestimmte geographische Regionen oder bestimmte Knochen beschränkte Berichte. Eine Übersichtsarbeit aus dem vergangenen Jahrzehnt über Infektionsraten bei humanen Patienten mit offenen Tibiafrakturen listet Infektionsraten von 0 bis 25 % auf [8], und eine jüngste retrospektive Studie über 296 offene Radius- oder Ulnafrakturen beschreibt eine Gesamtinzidenz tiefer Infektionen von 5 % [9]. Die beste Praxis zur Senkung der Inzidenz von Komplikationen bei offenen Frakturen ist eine Kombination aus sorgfältiger und steriler Wundreinigung, gründlichem Debridement, ausgiebiger Lavage, frühzeitiger Gabe von Breitspektrumantibiotika und starrer Frakturstabilisierung.

James K. Roush

DVM, MS, Dip. ACVS

Vereinigte Staaten von Amerika

Dr. Roush ist Diplomate des American College of Veterinary Surgeons und gegenwärtig Doughman Professor of Surgery am College of Veterinary Medicine der Kansas State University. Dr. Roush ist Autor oder Co-Autor von über 150 Artikeln, Abstracts, Zusammenfassungen und Buchkapiteln zum Thema orthopädische Chirurgie bei Kleintieren und hält zahlreiche Vorträge zum Thema Frakturbehandlung auf nationalen und internationalen Meetings. Er hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der veterinärmedizinischen orthopädischen und neurologischen Chirurgie, der orthopädischen Forschung und der Ausbildung von Residenten und Studenten auf dem Gebiet der orthopädischen Chirurgie bei Kleintieren.

Literatur

- Millard RP, Weng HY. Proportion of and risk factors of the appendicular skeleton in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc 2014;245:663-668.

- Selcer BA, Buttrick M, Barstad R, et al. The incidence of thoracic trauma in dogs with skeletal injury. J Small Anim Pract 1987;28:21-27.

- Millard RP, Towle HA. Open fractures. In: Tobias KM, Johnston SA, eds. Veterinary Surgery: Small Animal (1st ed) St Louis: Elsevier, 2012:572-575.

- Patzakis MJ, Bains RS, Lee J, et al. Prospective, randomized, double-blind study comparing single-agent antibiotic therapy, ciprofloxacin, to combination antibiotic therapy in open fracture wounds. J Orthop Trauma 2000;14:529.

- Stevenson S, Olmstead ML, Kowalski J. Bacterial culturing for prediction of postoperative complications following open fracture repair in small animals. Vet Surg 1986;15:99-102.

- Lozier S, Pope E, Berg J. Effects of four preparations of 0.05% chlorhexidine diacetate on wound healing in dogs. Vet Surg 1992;21:107-112.

- Leonidou A, Kiraly Z, Gality H, et al. The effect of the timing of antibiotics and surgical treatment on infection rates in open long-bone fractures: a 6-year prospective study after a change in policy. Strategies Trauma Limb Reconstr 2014;9:167-171.

- Ktistakis I, Giannoudi M, Giannoudis PV. Infection rates after open tibial fractures: are they decreasing? Injury 2014;45:1025-1027.

- Zumsteg JW, Molina CS, Lee DH, et al. Factors influencing infection rates after open fractures of the radius and/or ulna. J Hand Surg Am 2014;39:956-961.

Andere Artikel in dieser Ausgabe

Auf sozialen Medien teilen