Traumatische Kopfverletzungen bei der Katze

Geschrieben von Simon Platt

Ein ganz entscheidender Aspekt bei der Behandlung von Katzen mit Schädeltrauma ist die Fähigkeit des Tierarztes, klinische Symptome einer Verschlechterung des neurologischen Status zu erkenne.

Kernaussagen

Bei jeder traumatisierten Katze muss vor einer Fokussierung auf das Nervensystem zunchst eine grndliche systemische Untersuchung durchgefhrt werden.

Zentrale Punkte der neurologischen Untersuchung bei einer Katze mit Kopfverletzungen sind die Beurteilung der mentalen Aktivitt, der Gliedmaenfunktion und des Pupillenlichtreflexes.

Bild gebende Untersuchungen des Gehirns einer Katze mit Schdeltrauma knnen die Identifizierung der Ursachen neurologischer Dysfunktionen untersttzen, ziehen aber nur selten eine chirurgische Behandlung nach sich.

Eine Flssigkeitstherapie ist essenziell bei allen Katzen mit Schdeltrauma und zielt primr auf eine Wiederherstellung des systemischen Blutdrucks ab.

Bei allen Katzen mit traumatischer Hirnverletzung wird eine Flow-by-Sauerstofftherapie (Sauerstoffdusche) als First-Line-Therapie empfohlen.

Einleitung

Ein ganz entscheidender Aspekt bei der Behandlung von Katzen mit Schädeltrauma ist die Fähigkeit des Tierarztes, klinische Symptome einer Verschlechterung des neurologischen Status zu erkennen [1] [2] [3] [4]. Ein Trauma, das ausreichend stark ist, um Hirnverletzungen hervorzurufen, wird in aller Regel auch potenziell lebensbedrohliche systemische Auswirkungen haben. Systemische Verletzungen und ein Schockgeschehen sorgen darüber hinaus für eine kontinuierliche Verschlechterung des allgemeinen Zustands eines Schädeltraumapatienten. Neben einer gründlichen neurologischen Untersuchung sind deshalb eine vollständige systemische Beurteilung des Patienten und gegebenenfalls eine entsprechende Stabilisierung erforderlich. Die zentralen Punkte sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

| Parameter | Ziel | Behandlung |

|---|---|---|

| Neurologische Untersuchung | Modified Glasgow Coma Scale (MGCS) > 15 |

Kopfhochlagerung sicherstellen (30 °)

Sicherstellen, dass alle unten genannten Punkte erfüllt werden Mannitolgabe in Betracht ziehen (siehe unten) Chirurgische Intervention in Betracht ziehen (siehe Text) |

| Blutdruck | Mittlerer arterieller Blutdruck 80-120 mmHg |

Flüssigkeitstherapie anpassen

Unterstützung des Blutdrucks (Dopamin 2-10 μg/kg/Min) |

| Blutgase |

PaO2 ≥ 90 mmHg

PaCO2 < 35-40 mmHg

|

Sauerstoffsupplementierung

Aktive Beatmung in Betracht ziehen |

| Pulsoximetrie | SPO2 ≥ 95% |

Sauerstoffsupplementierung

Aktive Beatmung in Betracht ziehen |

| Herzfrequenz und Herzrhythmus |

Tachykardie und Bradykardie vermeiden Arrhythmie vermeiden

|

Flüssigkeitstherapie anpassen

Schmerzbehandlung Intrakraniellen Druck berücksichtigen Arrhythmien spezifisch behandeln |

| Zentraler Venendruck | 5-12 cm H2O | Flüssigkeitstherapie anpassen |

| Atemfrequenz und Atemrhythmus | 10-25/Min | Beatmung, falls erforderlich |

| Körpertemperatur | 37-38.5 °C | Passives Wärmen oder Kühlen |

| Elektrolyte | (siehe jeweilige Laborreferenzwerte) | Flüssigkeitstherapie anpassen |

| Blutglukose | 4-6 mmol/L (67-168 mg/dL) |

Flüssigkeitstherapie anpassen

Dextrosegabe in Betracht ziehen |

| Intrakranieller | 5-12 mmHg | Wie bei abnormen MGCS-Werten (siehe Handlungsplan Abbildung 4) |

Systemische Beurteilung

Die initiale klinische Untersuchung umfasst eine Beurteilung des respiratorischen Systems und des Herzkreislaufsystems. Die Durchgängigkeit der Atemwege muss hergestellt und aufrechterhalten werden, falls erforderlich auch über eine endotracheale Intubation. Die Atmung des Patienten kann direkt durch ein Thoraxtrauma beeinflusst werden, aber auch sekundär infolge einer Hirnverletzung. Bei der Auskultation des Thorax können Hinweise auf eine Schädigung oder Erkrankung im Bereich der Lunge oder Herzarrhythmien auffallen. Die Beurteilung des Herzkreislaufsystems erfolgt durch eine Überwachung von Herzfrequenz und Blutdruck sowie mittels Elektrokardiographie. Im EKG können sekundäre Herzarrhythmien infolge einer traumatischen Myokarditis, eines systemischen Schocks oder einer Hirnverletzung auffallen. Eine Analyse des arteriellen Blutes und der Laktatkonzentrationen können zusätzliche Informationen über die systemische Perfusion und die Atemfunktion des Patienten liefern [1] [2] [3] [4].

Sobald der Patient ausreichend stabil ist, sind Röntgenaufnahmen von Thorax und Abdomen zu empfehlen, um zu überprüfen, ob Lungenkontusionen, ein Pneumothorax oder abdominale Verletzungen vorliegen. Lungenkontusionen treten nach Traumata häufig auf und erreichen ihren höchsten Grad unter Umständen erst 24 Stunden nach Eintritt des traumatischen Ereignisses. Umfassende Traumata können auch zu Verletzungen abdominaler Organe führen. Bei Katzen mit Schädeltrauma sollte deshalb stets auch das Abdomen mit Hilfe von Röntgenaufnahmen und Ultraschall auf freie Flüssigkeit wie Blut oder Harn untersucht werden, da in diesen Fällen unter Umständen ergänzende Behandlungsmaßnahmen erforderlich sind. Zusätzlich sollten spezifische Röntgenaufnahmen der Halswirbelsäule in Betracht gezogen werden, da Schädeltraumata oft mit Frakturen oder Luxationen in diesem Bereich einhergehen.

Neurologische Untersuchung

Eine neurologische Untersuchung sollte bei allen Patienten mit Schädeltrauma durchgeführt werden [1] [2] [3] [4] [5]. Anfangs erfolgt die Beurteilung des neurologischen Status in Abständen von 30 bis 60 Minuten. Diese häufige Kontrolle dient zum einen der Überwachung der Wirksamkeit der initialen Behandlungsmaßnahmen und ermöglicht zum anderen das frühzeitige Erkennen einer Verschlechterung des neurologischen Zustands.

Für veterinärmedizinische Patienten wurde ein spezielles Scoring-System – die Modified Glasgow Coma Scale (MGCS) – entwickelt, um eine objektive Beurteilung zu gewährleisten und damit rationale diagnostische und therapeutische Entscheidungen treffen zu können. Dieses Scoring-System evaluiert drei zentrale Parameter – die motorische Aktivität, die Hirnstammreflexe und das Bewusstseinslevel. Es ermöglicht damit sowohl eine initiale Überwachung des Patienten nach Traumatisierung als auch eine weiterführende Verlaufskontrolle (Tabelle 2). Jeder dieser drei Parameter wird anhand von objektiven Standards evaluiert und auf einer Skala von 1 bis 6 bewertet, wobei niedrigere Scores hochgradigeren klinischen Symptomen entsprechen. Die Scores der einzelnen Parameter werden schließlich zu einem Gesamt-Score addiert, dem sogenannten Koma-Score, der von 3 bis 18 reicht und als Richtlinie für therapeutische Entscheidungen und die Erstellung der Prognose dient [5].

| Motorische Aktivität | Score | Hirnstammreflexe | Score | Bewusstseinslevel | Score |

|---|---|---|---|---|---|

| Normaler Gang, normale Spinalreflexe | 6 | Normaler Pupillenlichtreflex und okulozephaler Reflex | 6 | Gelegentliche Phasen von Aufmerksamkeit und Reaktionen auf Umwelt | 6 |

| Hemiparese, Tetraparese oder Dezerebrationsstarre | 5 | Pupillenlichtreflex und normaler oder reduzierter okulozephaler Reflex | 5 | Depression oder Delirium, fähig zu reagieren, die Reaktionen sind aber möglicherweise inadäquat | 5 |

| Festliegend, intermittierende Extensorenrigidität | 4 | Beidseitige nicht-responsive Miosis mit normalem oder reduziertem okulozephalem Reflex | 4 | Semikomatös, Reaktion auf visuelle Stimuli | 4 |

| Festliegend,permanente Extensorenrigidität | 3 | Stecknadelpupillen mit reduziertem bis fehlendem okulozephalem Reflex | 3 | Semikomatös, Reaktion auf akustische Stimuli | 3 |

| Festliegend, permanente Extensorenrigidität mit Opisthotonus | 2 | Einseitige, nicht-responsive Mydriasis mit reduziertem bis fehlendem okulozephalem Reflex | 2 | Semikomatös, Reaktion auf wiederholte noxische Stimuli | 2 |

| Festliegend, Hypotonie der Muskeln, reduzierte oder fehlende Spinalreflexe | 1 | Beidseitige, nicht-responsive Mydriasis mit reduziertem bis fehlendem okulozephalem Reflex | 1 | Komatös, keine Reaktion auf wiederholte noxische Stimuli | 1 |

Beurteilung der Gliedmaßenfunktion

Der erste Parameter ist die Gliedmaßenfunktion des Patienten und beschreibt die motorische Aktivität, den Gliedmaßentonus und die Haltung/Stellung der Gliedmaßen. Die willkürliche motorische Aktivität wird als physiologisch, paretisch oder festliegend charakterisiert. Im typischen Fall ist bei diesen Patienten selbst bei beeinträchtigtem Bewusstsein ein gewisser Grad an motorischer Aktivität erhalten, außer im vollkomatösen Zustand. Eine abnorme motorische Funktion spiegelt in der Regel entweder eine Schädigung des Hirnstammes oder eine Rückenmarksverletzung wider, wobei Letztere die Beurteilung von Schädeltraumata zusätzlich komplizieren kann [5].

Auch die Haltung des Patienten bzw. die Gliedmaßenstellung nach einem Schädeltrauma kann Hinweise auf die Lokalisation und den Grad der Hirnschädigung liefern. Nach einem Hirntrauma kann beispielsweise eine Dezerebrationsstarre (Enthirnungsstarre) (Abbildung 1) auftreten und auf eine hochgradige Hirnschädigung hinweisen. Tiere mit Dezerebrationsstarre haben eine schlechte Prognose, da dieser Zustand einen Verlust der Kommunikation zwischen Großhirn und Hirnstamm widerspiegelt. Typische Symptome sind ein Opisthotonus mit Hyperextension aller vier Gliedmaßen sowie Stupor oder Koma mit abnormem Pupillenlichtreflex. Wichtig ist die differenzialdiagnostische Abgrenzung gegenüber einer Dezerebellationsstarre, die auf eine akute Schädigung des Kleinhirns hinweist, in deren Folge es entweder zu einer Flexion oder zu einer Extension der Beckengliedmaßen kommt, wobei das Bewusstsein erhalten sein kann.

Beurteilung der Hirnstammreflexe

Bei allen Patienten mit Schädeltrauma sollten unverzüglich die Pupillengröße, der Pupillenlichtreflex und der okulozephale Reflex untersucht werden. Die Größe, die Symmetrie und die Reaktivität der Pupillen können wertvolle Hinweise auf den Grad einer Hirnverletzung und die Prognose liefern. Diese Parameter sollten regelmäßig in kurzen Abständen überwacht werden, da ihre Veränderung auf eine Verschlechterung des neurologischen Status hindeuten kann. Die erhaltene Reaktion der Pupillen auf eine helle Lichtquelle weist auf eine ausreichende Funktion der Netzhaut, des Sehnerven, des Chiasma opticum und des rostralen Hirnstamms hin. Eine nicht auf Licht reagierende beidseitige Mydriasis ist ein Hinweis auf eine permanente Schädigung im Bereich des Mittelhirns oder auf eine zerebrale Herniation, und geht mit einer schlechten Prognose einher (Abbildung 2). Das Fortschreiten einer Miosis zu einer Mydriasis spricht für eine Verschlechterung des neurologischen Status und stellt eine Indikation für eine sofortige aggressive Therapie dar. Einseitige Veränderungen der Pupillengröße können frühe Anzeichen einer Verschlechterung des neurologischen Status sein. Eine Paralyse des III. Hirnnerven (N. oculomotorius) kann zu Mydriasis, Verlust des direkten Pupillenlichtreflexes, Ptosis und ventrolateralem Strabismus führen. Schädigungen des Kernes des III. Hirnnerven können aufgrund seiner Lage im Mittelhirn auf eine Mittelhirnschädigung oder auf eine Kompression infolge einer transtentoriellen Herniation hinweisen [5].

Beurteilung des Bewusstseins

Das Bewusstseinslevel eines Patienten liefert Informationen über die Funktion der Großhirnrinde und des aufsteigenden retikulären Aktivierungssystems des Hirnstammes. Das Bewusstsein des Patienten wird als physiologisch, unterdrückt oder abgestumpft, stuporös oder komatös charakterisiert. Ein stuporöses Tier hat sein Bewusstsein teilweise oder vollständig verloren, reagiert aber noch auf noxische Stimuli. Ein komatöser Patient hat das Bewusstsein verloren und reagiert nicht mehr auf noxische Stimuli. Ein voll ausgeprägtes Koma weist im typischen Fall auf eine hochgradige Hirnverletzung oder Stammhirnschädigung mit im Allgemeinen vorsichtiger Prognose hin.

Bestätigung der Verletzung und Diagnose

Die Diagnose einer traumatischen Hirnverletzung basiert in erster Linie auf entsprechenden Hinweisen im Vorbericht und klinischen Symptomen einer intrakraniellen neurologischen Dysfunktion. Zur Bestätigung von Lokalisation und Ausdehnung der Hirnschädigungen können jedoch zusätzliche Tests durchgeführt werden. Betont werden muss jedoch, dass hochentwickelte Bild gebende Untersuchungen des Gehirns – Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) – Patienten vorbehalten bleiben sollten, die auf die initiale Therapie nicht ansprechen oder deren Zustand sich trotz aggressiver Therapie verschlechtert. Außer bei bereits zum Zeitpunkt der Vorstellung komatösen Patienten erfordern beide genannten Bild gebenden Diagnoseverfahren eine Anästhesie, die bei Patienten mit Schädeltrauma zu einer weiteren Destabilisierung beitragen kann.

Röntgenaufnahmen des Schädels

Röntgenaufnahmen des Schädels können Hinweise auf Frakturen der Schädelkalotte zeigen, sie liefern aber keine Informationen über den Zustand des Hirnparenchyms. Aufgrund der natürlichen Unregelmäßigkeit der Schädelknochen können Röntgenaufnahmen schwierig zu interpretieren sein. Zudem ist für die korrekte Lagerung auf dem Röntgentisch in der Regel eine Anästhesie erforderlich, die bei Patienten mit akuten Verletzungen kontraindiziert sein kann. Röntgenaufnahmen nach Schädeltraumata sollten jedoch nicht auf den Kopf beschränkt bleiben, sondern auch die Halswirbelsäule, den Thorax und das Abdomen berücksichtigen, um potenzielle weitere Verletzungen durch umfassende Traumata abzuklären.

Computertomographie (CT)

Die Computertomographie ermöglicht eine bessere Beurteilung der knöchernen Strukturen und ist der konventionellen Röntgenuntersuchung, insbesondere aufgrund der Möglichkeiten einer dreidimensionalen Darstellung, überlegen [6]. Zudem können mit Hilfe der CT intrakranielle Blutungen, Veränderungen von Größe oder Form der Ventrikel, eine Verschiebung der Mittellinie und zerebrale Ödeme diagnostiziert werden. Obwohl die Weichteilgewebedarstellung des Hirnparenchyms bei der CT nicht besonders gut ist, handelt es sich in der Humanmedizin aufgrund der schnellen Verfügbarkeit der Aufnahmen häufig um die bevorzugte Methode zur Beurteilung von Schädeltraumapatienten mit Indikation für eine chirurgische Intervention.

Magnetresonanztomographie (MRT)

Die MRT erlaubt eine bessere Detaildarstellung des zerebralen Weichteilgewebes und wird deshalb bevorzugt für die Beurteilung des Gehirns eingesetzt. Insbesondere gilt dies für die hintere Schädelgrube (Fossa cranii caudalis), die sich im CT nicht besonders gut darstellen lässt. Mit der MRT lassen sich auch subtilere Veränderungen des Parenchyms nachweisen, die mit CT übersehen werden können. Zudem können wichtige Informationen für die Erstellung der Prognose gewonnen werden. Gut darstellbar im MRT sind Hämatome oder Blutungen, parenchymale Kontusionen und Ödeme (Abbildung 3). Eine jüngste Studie untersuchte die Korrelation zwischen MRT-Befunden und der Prognose bei veterinärmedizinischen Schädeltraumapatienten und kam zu dem Ergebnis, dass die Anwendung der MRT diesbezüglich zusätzliche Vorteile bringen kann [7]. Insbesondere der Nachweis eines Masseneffektes und einer ventrikulären Kompression durch parenchymale Schäden können sich als aussagekräftige Indikatoren einer schlechten Prognose erweisen. In solchen Fällen sollte eine chirurgische Dekompression in Betracht gezogen werden.

Behandlung

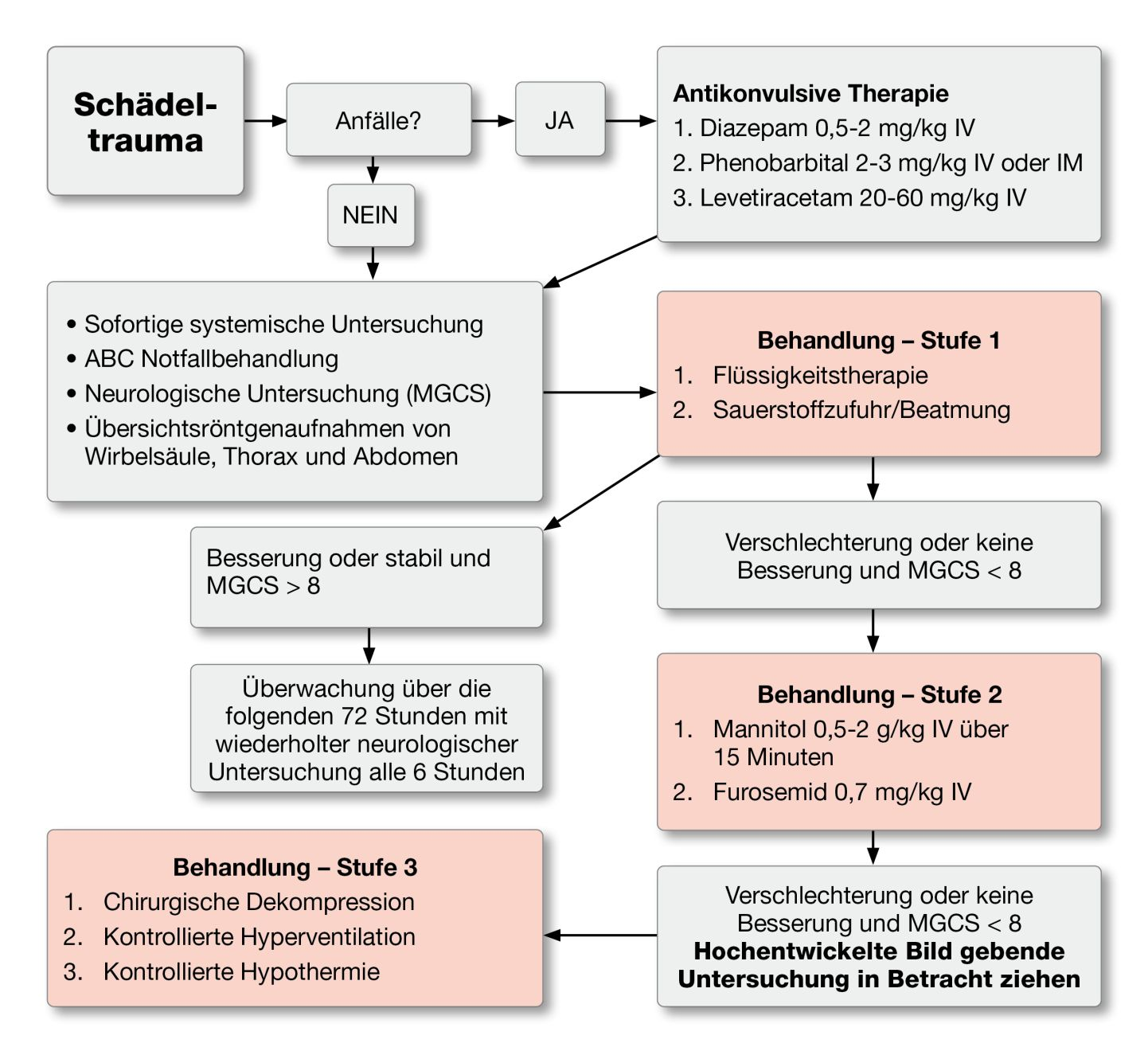

Die Behandlung von Patienten mit Schädeltrauma erfolgt mit Hilfe eines progressiven mehrstufigen Systems, basierend auf dem Verletzungsgrad und dem Erfolg der initialen Therapie (Abbildung 4). Stufe 1-Behandlungen werden bei allen Patienten durchgeführt. Stufe 2-Behandlungen werden bei allen Patienten mit einem MGCS < 8 und gescheiterter Stufe 1-Behandlung durchgeführt, und Stufe 3-Behandlungen bei allen Patienten mit MGCS < 8 und gescheiterter Stufe 2-Behandlung.

Behandlung – Stufe 1

Flüssigkeitstherapie

Das Ziel der Flüssigkeitstherapie bei Schädeltraumapatienten ist die Wiederherstellung der Normovolämie. Die Dehydrierung eines Patienten in einem Versuch, ein Hirnödem zu reduzieren, hat dagegen schädliche Folgen. Eine aggressive Flüssigkeitstherapie und ein systemisches Monitoring sind erforderlich, um eine Normovolämie sicherzustellen und einen adäquaten zerebralen Perfusionsdruck aufrechtzuerhalten [1] [2] [3] [4] [8].

Zur effektiven Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des Blutvolumens nach einem Trauma sollten kristalloide, hypertone und kolloidale Lösungen kombiniert verabreicht werden. Initial werden in der Regel kristalloide Lösungen zur Behandlung eines systemischen Schocks verabreicht. Die Schockdosis für ausgewogene Elektrolytlösungen beträgt 60 ml/kg [1] [2] [3] [4] [8] Empfohlen wird, die berechnete Gesamtdosis fraktioniert zu verabreichen, wobei initial zunächst 25-33 % des Gesamtvolumens verabreicht werden. Im Anschluss wird der Patient regelmäßig in kurzen Abständen beurteilt im Hinblick auf eine Normalisierung von Blutdruck, mentaler Aktivität und zentralem Venendruck (falls dieser überwacht wird). Zusätzliche Fraktionen der Elektrolytlösung werden nach Bedarf verabreicht.

Hypertone und kolloidale Lösungen dienen einer schnellen Wiederherstellung des Blutvolumens bei insgesamt geringer Flüssigkeitszufuhr. Zudem verbleiben kolloidale Lösungen länger im Gefäßsystem als kristalloide Lösungen. Hypertone und kolloidale Flüssigkeiten müssen jedoch mit Vorsicht angewendet werden, da sich ohne begleitende Applikation kristalloider Lösungen eine Dehydratation entwickeln kann. Weitere Vorteile hypertoner Lösungen sind ihre Fähigkeit zur Verbesserung des Herzzeitvolumens, zur Wiederherstellung der Normovolämie und zur Reduzierung von Entzündungen nach einem Trauma. Bei hypovolämischen, hypotonen Patienten mit erhöhtem intrakraniellem Druck ist hypertone Kochsalzlösung vorzuziehen, da sie durch eine schnelle Wiederherstellung des intravaskulären Blutvolumens den zerebralen Perfusionsdruck und den Blutfluss verbessert. Zudem zieht der hohe Natriumgehalt Flüssigkeit aus dem interstitiellen und intrazellulären Raum und reduziert damit den intrakraniellen Druck. Kontraindiziert ist hypertone Kochsalzlösung dagegen bei systemischer Dehydratation und bei Hypernatriämie. Hypertone Kochsalzlösung bleibt nur etwa eine Stunde lang innerhalb des Gefäßsystems und sollte deshalb von der Gabe kolloidaler Lösungen gefolgt werden, um die Wirkung zu maximieren. Die Dosierung für Katzen beträgt 2-4 ml einer 7,5 %-igen NaCl-Lösung über einen Zeitraum von 5 bis 10 Minuten [1] [2] [3].

Kolloidale Lösungen (z. B. Hydroxyethylstärke [HES], Dextran-70) ermöglichen eine Wiederherstellung des Blutvolumens mit geringen Flüssigkeitsvolumina, insbesondere, wenn die Gesamtproteinkonzentration unter 50 g/l bzw. 5 g/dl liegt. Darüber hinaus ziehen kolloidale Lösungen Flüssigkeit aus den interstitiellen und intrazellulären Räumen und haben zusätzlich den Vorteil, dass sie länger im intravaskulären Raum bleiben als kristalloide Lösungen. Hydroxyethylstärke wird im typischen Fall in einer Dosierung von 2 bis 4 ml/kg über 5-10 Minuten verabreicht. Der Patient wird dabei regelmäßig in kurzen Abständen klinisch beurteilt und kann eine tägliche Gesamtdosis von 20 ml/kg erhalten. Neben der Wiederauffüllung des Volumens sollte auch die Sauerstofftransportfähigkeit des Blutes berücksichtigt werden, insbesondere, wenn der Hämatokrit unter 30 % liegt.

Schädeltraumapatienten sollten so gelagert werden, dass eine optimale arterielle Zirkulation im Gehirn und ein möglichst widerstandsloser venöser Abfluss gewährleistet ist. Am besten erreicht man dies durch Hochlagern des Kopfes in einem Winkel von 30 °. Es ist darauf zu achten, dass die Jugularvenen nicht komprimiert werden und kein einschnürendes Halsband angelegt ist, da dies zu einer Erhöhung des intrakraniellen Drucks führt.

Sauerstofftherapie und Beatmung

Bei Katzen mit hochgradigen Kopfverletzungen gelingt der Erhalt der Blutgaskonzentrationen im Optimalbereich meist nur über eine künstliche Beatmung. Absolute Indikationen für eine künstliche Beatmung sind ein Verlust des Bewusstseins, PaCO2-Werte, die auf über 50 mmHg ansteigen, sowie eine sinkende periphere kapilläre Sauerstoffsättigung (SpO2) trotz geeigneter Behandlung [1] [2] [3] [4] [8].

Behandlung – Stufe 2

Diuretika

Ein erhöhter intrakranieller Druck kann mit Hilfe von osmotischen Diuretika wie Mannitol aggressiv behandelt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass eine Wiederauffüllung des Volumens des Patienten sichergestellt ist. Ist dies nicht der Fall, können osmotische Diuretika eine akute Niereninsuffizienz auslösen. Sie sind deshalb für die Stufe-2-Behandlung reserviert. Mannitol expandiert das Plasmavolumen und reduziert die Blutviskosität, wodurch es zu einer Verbesserung des zerebralen Blutflusses und des Sauerstofftransportes zum Hirn kommt. Ferner sorgt Mannitol durch eine Reduzierung des Ödems für eine Senkung des intrakraniellen Drucks. Als Folge des gesteigerten PaO2 kommt es zu einer Vasokonstriktion, die ebenfalls zu einer Senkung des intrakraniellen Drucks beiträgt. Der osmotische Effekt von Mannitol reduziert darüber hinaus das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen im Gehirn [1] [2] [3] [4] [8] und unterstützt das Einfangen freier Radikale, die zur Entstehung sekundärer pathologischer Prozesse beitragen [9].

Mannitol wird als Bolus (0,5-2 g/kg) über 15 Minuten verabreicht, um den Plasma expandierenden Effekt zu optimieren. Kontinuierliche Infusionen steigern die Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke und verstärken damit das Ödem. Niedrige Mannitoldosen sind bezüglich einer Senkung des intrakraniellen Drucks ebenso wirksam wie höhere Dosen, die Wirkdauer kann jedoch kürzer sein. Mannitol reduziert das Hirnödem etwa 15-30 Minuten nach Applikation und hat eine Wirkungsdauer von ungefähr zwei bis fünf Stunden. Wiederholte Gaben können eine vermehrte Diurese verursachen, die zu einem reduzierten Plasmavolumen, erhöhter Osmolarität, intrazellulärer Dehydratation, Hypotonie und Ischämie führt. Entscheidend für die Aufrechterhaltung des Hydratationsstatus ist also eine bedarfsgerechte Zufuhr isotonischer kristalloider und kolloidaler Lösungen.

Die Gabe von Furosemid (0,7 mg/kg) vor der Mannitolapplikation hat einen synergistischen Effekt bezüglich einer Senkung des intrakraniellen Drucks. Die Anwendung von Mannitol sollte generell für kritische Patienten (MGCS < 8), desorientierte Patienten oder auf andere Behandlungen nicht ansprechende Patienten reserviert bleiben. Gegenwärtig gibt es jedoch keine Evidenzen für eine Unterstützung der Aussage, dass Mannitol bei intrakraniellen Blutungen kontraindiziert sei.

Therapie bei Anfällen

Behandlung – Stufe 3

Hyperventilation

Hypothermie

Chirurgie

Unterstützende Therapie

Simon Platt

BVM&S, MRCVS, Dip. ACVIM (Neurology), Dip. ECVN

Vereinigte Staaten von Amerika

Dr. Platt schloss sein Tiermedizinstudium 1992 an der University of Edinburgh in Schottland ab. Anschließend absolvierte er ein Internship im Bereich Small Animal Medicine and Surgery am Ontario Veterinary College der University of Guelph in Kanada und arbeitete zwei Jahre lang in einer privaten Praxis in England. Im Jahr 1998 schloss Dr. Platt eine Residency in Neurologie und Neurochirurgie an der University of Florida ab und ist gegenwärtig Professor am Department of Small Animal Medicine and Surgery an der University of Georgia.

Literatur

- Dewey CW. Emergency management of the head trauma patient. Principles and practice. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2000;30(1):207-225.

- Hopkins AL. Head trauma. Vet Clin North Am Small Anim Pract 1996;26(4):875-891.

- Adamantos S, Garosi L. Head trauma in the cat: 1. assessment and management of craniofacial injury. J Feline Med Surg 2011;13(11):806-814.

- Adamantos S, Garosi L. Head trauma in the cat: 2. assessment and management of traumatic brain injury. J Feline Med Surg 2011;13(11):815- 822.

- Platt SR, Radaelli ST, McDonnell JJ. The prognostic value of the Modified Glasgow Coma Scale in head trauma in dogs. J Vet Intern Med 2001;15(6):581-594.

- Platt SR, Radaelli ST, McDonnell JJ. Computed tomography after mild head trauma in dogs. Vet Rec 2002;151(8):243.

- Beltran E, Platt SR, McConnell JF, et al. Prognostic value of early magnetic resonance imaging in dogs after traumatic brain injury: 50 cases. J Vet Intern Med 2014;28(4):1256-1262.

- Syring RS. Assessment and treatment of central nervous system abnormalities in the emergency patient. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2005;35(2):343-358.

- Yilmaz N, Dulger H, Kiymaz N, et al. Activity of mannitol and hypertonic saline therapy on the oxidant and antioxidant system during the acute term after traumatic brain injury in the rats. Brain Res 2007;1164:132-135.

Andere Artikel in dieser Ausgabe

Auf sozialen Medien teilen